統計法において、総務大臣が指定する特に重要な統計を「基幹統計」として位置付け、基幹統計を作成するための調査を基幹統計調査といいます。

ここでは、基幹統計調査の中でも重要な、国勢調査と国民生活基礎調査を見ていきましょう。

国勢調査

国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われます。

国勢調査は、基幹統計調査として規定されており、総務大臣には国勢調査を実施することが義務付けられています(統計法第2条第4項及び第6項、第5条第1項及び第2項)。

国勢調査は「人口等基本集計」「就業状態等基本集計」などが集計されますが、国家試験には「就業状態等基本集計」から出題されています。

就業状態等基本集計

労働力率

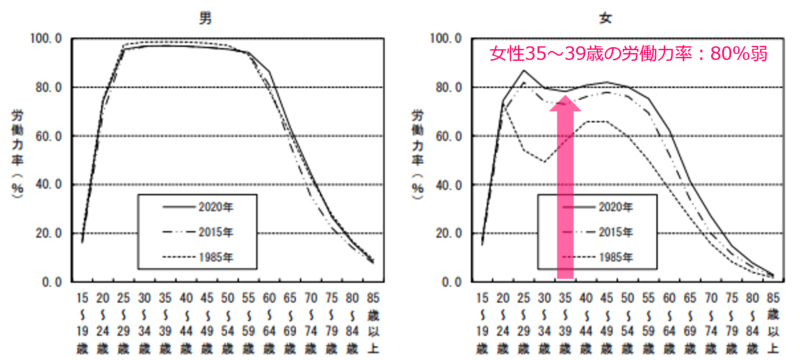

男性の労働力率は 25 歳から 59 歳までで 90%以上、女性は2015 年と比べると、全ての年齢階級で上昇しており、いわゆる男女雇用機会均等法が施行される直前の 1985 年と、2015 年及び 2020 年を比べると、M字カーブの底に当たる年齢階級は30~34 歳から 35~39 歳に変化するとともにM字カーブの底は上昇しています。

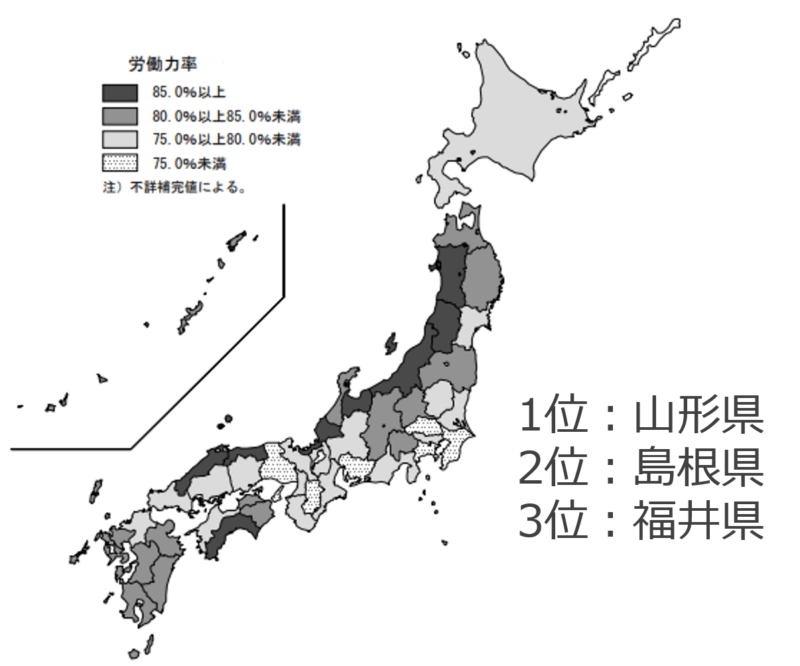

女性の 35~39 歳の労働力率を都道府県別に見ると、山形県が最も高くなっています。

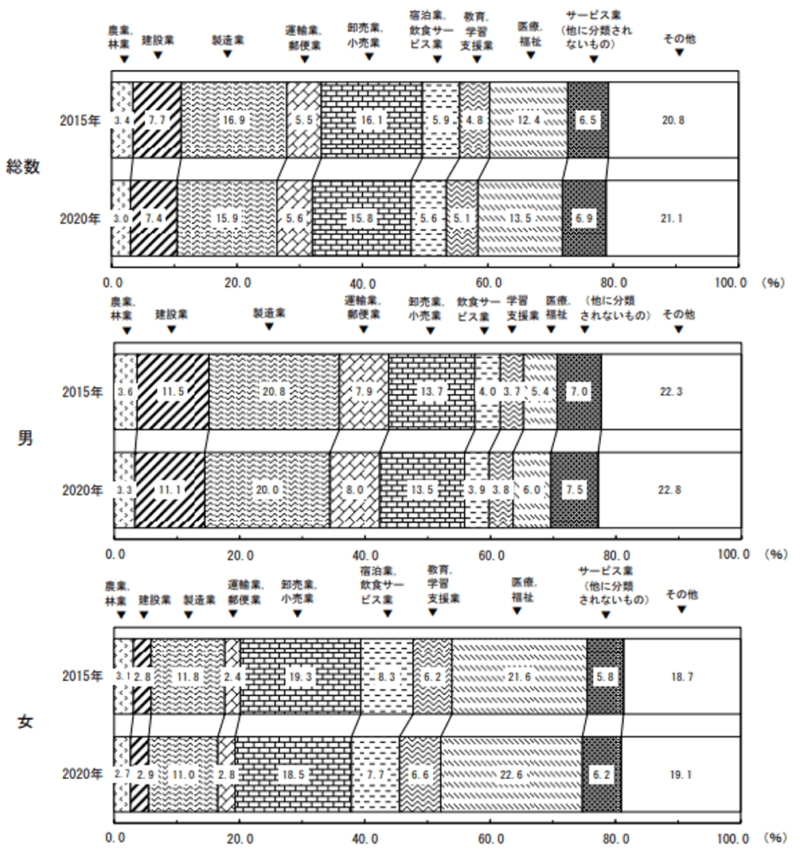

産業別就業者

15歳以上就業者の割合は、「製造業」が最多で、男性だけでも「製造業」、女性だけでは「医療、福祉」が最多となっています。

「その他」に含まれるのは、「漁業」、「鉱業,採石業,砂利採取業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「複合サービス事業」及び「公務(他に分類されるものを除く)」です。

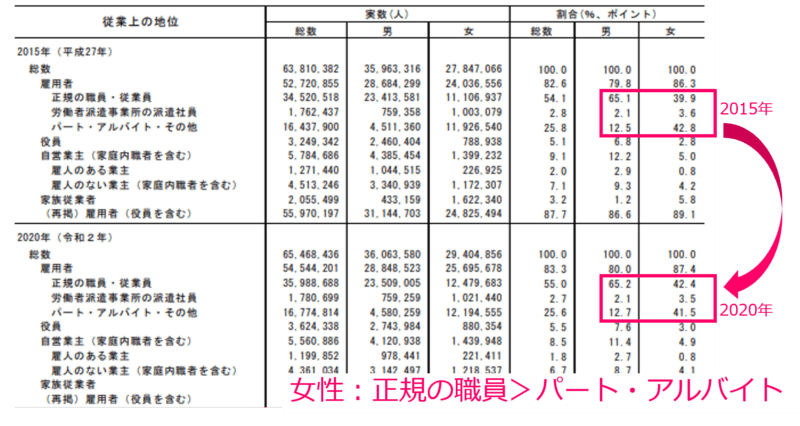

従業上の地位

従業上の地位は、「正規の職員・従業員」が最多で、前回2015年の調査では女性は「パート・アルバイト・その他」が最多だったのですが、今回2020年では「正規の職員・従業員」が僅差で最多となりました。

「正規の職員・従業員」が最も多い産業は、「電気・ガス・熱供給・水道業」、男性だけなら「公務」、女性だけなら「金融業、保険業」となっています。

まとめ

・「労働力人口」は146万1千人の増加、「非労働力人口」は295万6千人の減少

・労働力率は男性が72.4%、女性が54.2%と共に上昇

・女性の労働力率は全ての年齢階級で上昇

・女性の35~39歳の労働力率は山形県が87.8%と最も高い

・女性の「正規の職員・従業員」は137万3千人の増加

・「医療、福祉」に従事する者の割合は1.0ポイントの上昇と最も上昇

| 2020年 国勢調査 | 総数 | 男性 | 女性 |

| 従業上の地位1位 | 正規の職員・従業員 | 正規の職員・従業員 | 正規の職員・従業員 |

| 就業者の多い産業1位 | 製造業 | 製造業 | 医療、福祉 |

| 正規職員の多い産業1位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 公務 | 金融業・保険業 |

| 就業者の多い職業1位 | 事務従事者 | 専門的・技術的職業従事者 | 事務従事者 |

| 正規職員の多い職業1位 | 保安職業従事者 | 事務従事者 | 保安職業従事者 |

国民生活基礎調査

国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査するもので、全国の世帯及び世帯員を対象とした層化無作為抽出による標本調査で実施されます。

基幹統計調査として毎年実施されますが、3年ごとに大規模調査が実施され、直近では2022年に大規模調査が実施されています。

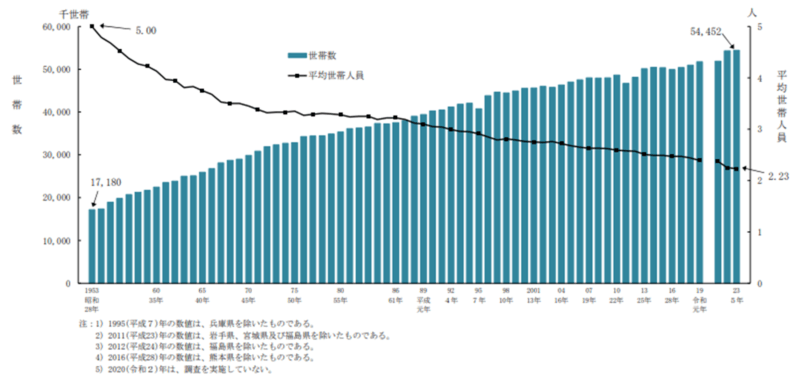

世帯数と平均世帯人員

平均世帯人員は、2023年で2.23人となっており、一人世帯が最も多くなっています。

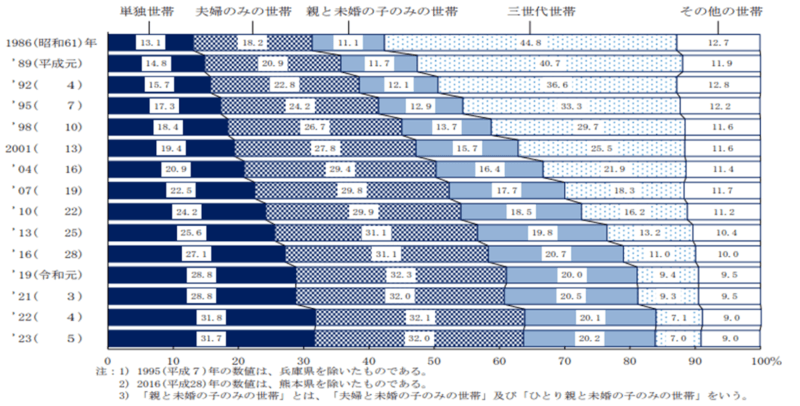

65歳以上の者のいる世帯の世帯構造

最も多いのは「夫婦のみの世帯」、次いで「単独世帯」となっています。90年代は「三世代世帯」が多かったのですが、時代は変わりました。

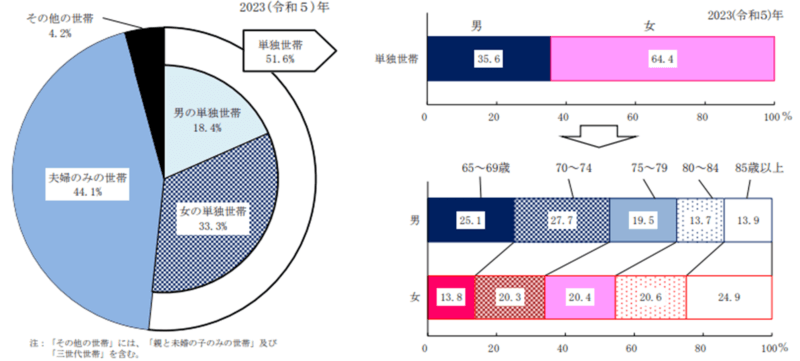

高齢者世帯の世帯構造

高齢者世帯は、単独世帯が最も多く、その内訳は女性が6割を超えています。

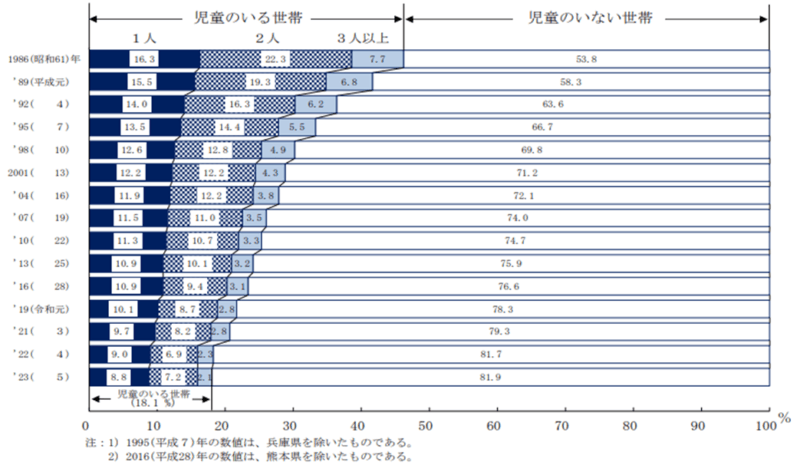

児童の有無

児童のいない世帯の方が圧倒的に多いです。

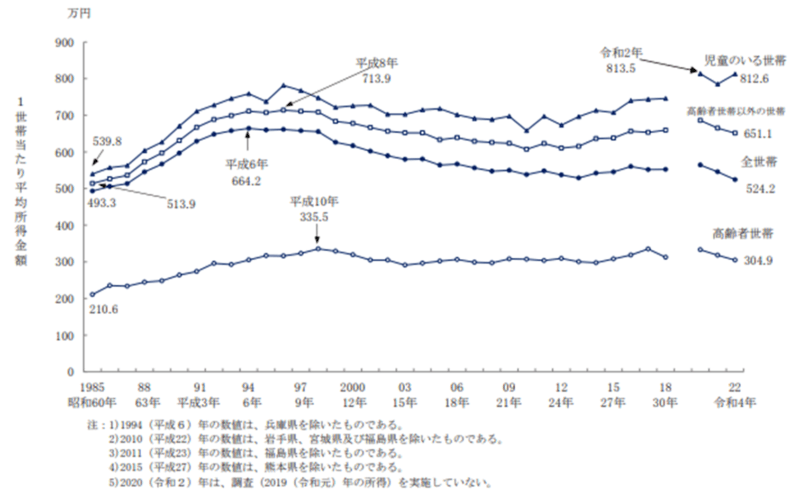

1世帯あたりの平均所得金額

全世帯の平均所得金額は500万円を超えています。

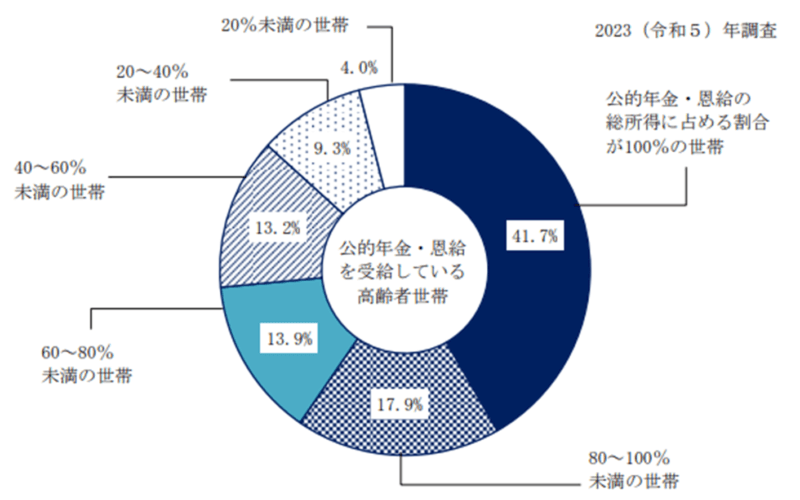

公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合

公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯は40%を超えています。

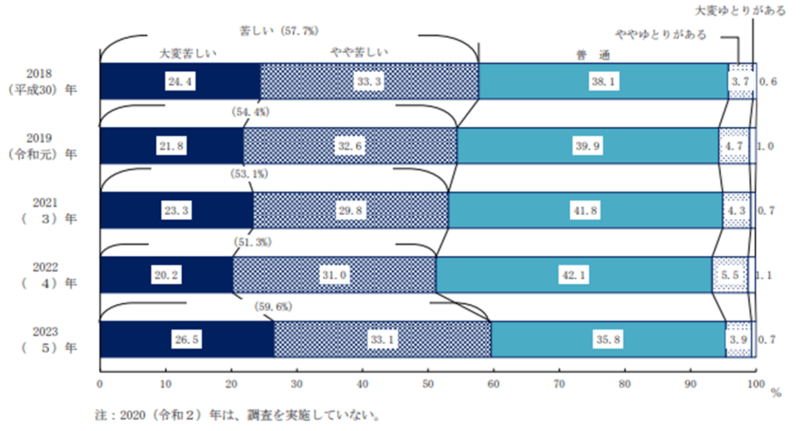

世帯の生活意識

「大変苦しい」「やや苦しい」と答えた割合は、50%を超えています。

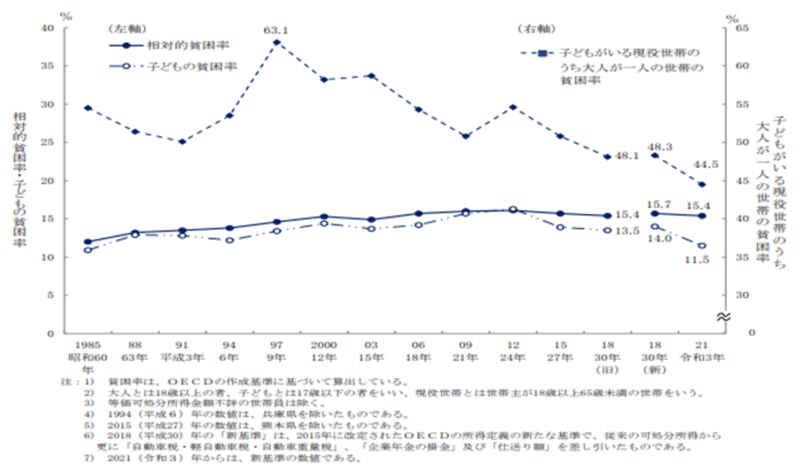

貧困率

2021年の貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)は 127 万円、「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は 15.4%となっています。

タウンゼントの相対的貧困でてきた!

また、「子どもの貧困率」(17 歳以下)は 11.5%となっています。

過去問

第34回 問題16

「平成27年国勢調査」(総務省)に示された、現在の日本の就業状況に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。1 15歳以上就業者で従業上の地位が「雇用者」である人々のうち、女性で最も高い割合を占めているのは、「パート・アルバイト・その他」である。2 15歳以上就業者について、産業大分類別に男女比をみると、女性の割合が最も高いのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」である。3 15歳以上就業者について、産業大分類別に男女比をみると、男性の割合が最も高いのは、「医療、福祉」である。4 15歳以上外国人就業者について、産業大分類別の内訳をみると、「宿泊業、飲食サービス業」に就業する者の割合が最も高い。5 男女別労働力率を年齢5歳階級別にみると、35~39歳の女性の労働力率は、90%を超えている。

1 15歳以上就業者で従業上の地位が「雇用者」である人々のうち、女性で最も高い割合を占めているのは、「パート・アルバイト・その他」である。

2015年の国勢調査では、女性は「パート・アルバイト・その他」が最多で、これが正解でしたが、2020年の国勢調査では、女性は「正規の職員・従業員」が最多となりました。

2 15歳以上就業者について、産業大分類別に男女比をみると、女性の割合が最も高いのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」である。

誤りです。2015年の国勢調査では、女性の割合が最も高い産業は「医療、福祉」でした。

3 15歳以上就業者について、産業大分類別に男女比をみると、男性の割合が最も高いのは、「医療、福祉」である。

誤りです。2015年の国勢調査では、男性の割合が最も高い産業は「電気・ガス・熱供給・水道業」でした。

4 15歳以上外国人就業者について、産業大分類別の内訳をみると、「宿泊業、飲食サービス業」に就業する者の割合が最も高い。

誤りです。2015年の国勢調査では、外国人就業者の割合が最も高いのは「製造業」でした。

5 男女別労働力率を年齢5歳階級別にみると、35~39歳の女性の労働力率は、90%を超えている。

誤りです。2015年の国勢調査では、35~39歳の女性の労働力率は70%強でしたが、2020年の国勢調査では80%弱まで上昇しています。

第37回 問題16

次の記述のうち、2022(令和4)年の国民生活基礎調査の結果(「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」(厚生労働省))についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 1世帯当たりの平均所得金額は300万円を下回っている。

2 現在の暮らしの状況が「大変苦しい」「やや苦しい」とした世帯は、50%を超えている。

3 相対的貧困率は20%を超えた。

4 子ども(17歳以下)の相対的貧困率は25%を超えた。

5 公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の中で「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は、90%を超えている。

1 1世帯当たりの平均所得金額は300万円を下回っている。

誤りです。平均値は500万円を超えています。

2 現在の暮らしの状況が「大変苦しい」「やや苦しい」とした世帯は、50%を超えている。

正しいです。ここ数年は50%を超えています。

3 相対的貧困率は20%を超えた。

誤りです。相対的貧困率は15%台です。

4 子ども(17歳以下)の相対的貧困率は25%を超えた。

誤りです。子どもの相対的貧困率は11%台です。

5 公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の中で「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は、90%を超えている。

誤りです。40%程度です。

第34回 問題18

「平成27年国勢調査」(総務省)並びに「2019年国民生活基礎調査」(厚生労働省)における家族と世帯に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。1 国勢調査においては、世帯を「一般世帯」と「非親族世帯」の二つに大きく分類している。2 国民生活基礎調査においては、「核家族世帯」には「三世代世帯」は含まない。3 国民生活基礎調査においては、2019年(令和元年)現在、「65歳以上の者のいる世帯」の中で、「三世代世帯」の割合は「夫婦のみの世帯」の割合よりも高い。4 国民生活基礎調査においては、2019年(令和元年)現在、65歳以上の単独世帯に占める割合は「男の単独世帯」の方が「女の単独世帯」よりも高い。5 国民生活基礎調査においては、2019年(令和元年)現在、全世帯に占める「児童のいる世帯」の割合は「児童のいない世帯」の割合よりも高い。

1 国勢調査においては、世帯を「一般世帯」と「非親族世帯」の二つに大きく分類している。

誤りです。国勢調査では、世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」の二つに分類しています。施設等の世帯には、施設の入所者、病院の入院者、寮や寄宿舎の学生などが含まれます。

2 国民生活基礎調査においては、「核家族世帯」には「三世代世帯」は含まない。

正しいです。核家族世帯は、夫婦のみの世帯、夫婦と未婚の子のみの世帯、ひとり親と未婚の子のみの世帯が含まれ、三世代世帯は含みません。

3 国民生活基礎調査においては、2019年(令和元年)現在、「65歳以上の者のいる世帯」の中で、「三世代世帯」の割合は「夫婦のみの世帯」の割合よりも高い。

誤りです。三世代世帯より夫婦のみの世帯の方が多いです。

4 国民生活基礎調査においては、2019年(令和元年)現在、65歳以上の単独世帯に占める割合は「男の単独世帯」の方が「女の単独世帯」よりも高い。

誤りです。65歳以上の単独世帯では、女性の方が男性より多いです。

5 国民生活基礎調査においては、2019年(令和元年)現在、全世帯に占める「児童のいる世帯」の割合は「児童のいない世帯」の割合よりも高い。

誤りです。児童のいる世帯より、児童のいない世帯の方が多いです。

第30回 問題18

「平成28年国民生活基礎調査」( 厚生労働省 )における65歳以上の者のいる世帯の世帯構造のうち、世帯数の多い上位2つを選びなさい。1 単独世帯

2 夫婦のみの世帯3 親と未婚の子のみの世帯4 三世代世帯5 その他の世帯

最も多いのは、選択肢2「夫婦のみの世帯」、次いで選択肢1「単独世帯」となっています。90年代は「三世代世帯」が最多でしたが、近年はこのようなランキングになっています。

次の記事

次は、量的調査について詳しく見ていきましょう。

コメント