相談援助過程は、インターベンションやインテーク、スクリーニングなど単語の意味を知っていれば得点になる問題が多いのでしっかり覚えましょう。

相談援助の流れ

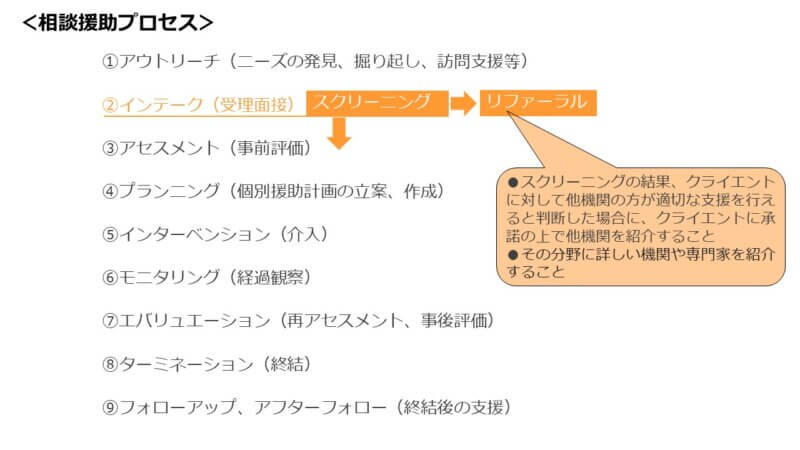

相談援助過程は以下のように流れていきます。

②インテーク(受理面接)

③アセスメント(事前評価)

④プランニング(個別援助計画の立案、作成)

⑤インターベンション(介入)

⑥モニタリング(経過観察)

⑦エバリュエーション(再アセスメント、事後評価)

⑧ターミネーション(終結)

⑨フォローアップ、アフターフォロー(終結後の支援)

①アウトリーチ

アウトリーチというのは英語で「手を伸ばすこと」です。

アウトリーチは、福祉サービスを必要としている人に手を伸ばして、必要な福祉サービスを受けられるようにすることです。

例えば、自宅を訪問する訪問支援、SNSなどインターネットを通じて接触することもアウトリーチだよ。

②インテーク(エンゲージメント)

アウトリーチで手を指し伸ばしたら次は入り口のインテーク(受理面接)です。

クライエントの主訴を把握し、そもそも支援対象なのか判断します。

これをスクリーニングといいます。

スクリーニングで支援対象であると判断されれば、エンゲージメント(契約)によって相談援助プロセスに沿って、以下のアセスメントへと進んでいきます。

しかし、支援対象ではないと判断されれば、クライエントの支援に適した他機関を紹介します。

これをリファーラルといいます。

インテーク面接ではラポールの形成が重要になってくるね。

リファーラルは、推薦、紹介、委託といった意味だね。

③アセスメント

アセスメントではクライエントの情報を集め、事前評価を行います。

どのような障害を持っているか、家族や取り巻く環境はどうか、経済状況はどうか等の情報から、評価していきます。

アセスメントには様々なツールが用いられますので以下の記事も参照してください。

④プランニング

アセスメントで評価ができたら、次はプランニングとして支援計画を立てていきます。

障害福祉分野では個別支援計画の作成が義務付けられていますね。

⑤インターベンション

インターベンションではじめて支援が開始されます。

インターベンションは介入という意味です。

⑥モニタリング

モニタリングはインターベンション中に行われ、実際の支援がうまくいっているかを振り返ります。

モニタリングによって個別支援計画を改定したりして軌道修正していきます。

⑦エバリュエーション

エバリュエーションは事後評価という意味です。

プランニングからインターベンション、モニタリングの一連の支援が終了して、事後評価を行います。

アセスメントは事前評価、エバリュエーションは事後評価だよ。

⑧ターミネーション

ターミネーションは終結という意味です。

支援の終わりです。

アーノルドシュワルツェネッガーが演じていた「ターミネーター」という映画がああったけど、これは「終わらせる者」という意味だね。

⑨フォローアップ

フォローアップは、支援終了後のアフターフォローのことです。

まとめ

カタカナ語の意味さえわかれば難しくないと思いますが、間違いやすいのはインターベンションくらいでしょうか。

基本的には①から順番に実施されますが、モニタリングに関してはインターベンション(介入)中に実施されることに注意です。

さらに、アウトリーチ以前の段階として、支援が必要かどうかを判断する「スクリーニング」が行われることも覚えておきましょう。

過去問

第32回 問題103

相談援助の過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 プランニングとは、人と環境の相互作用の枠組みで情報収集及び分析を行う段階である。

2 エバリュエーションとは、ソーシャルワーカーとクライエントが出会い、信頼関係を構築する段階である。

3 コーピングとは、実施されているサービスが適切に提供されているか事実確認を行う段階である。

4 インテークとは、支援の成果を評価し、その状況によっては終結へと進む段階である。

5 インターベンションとは、援助計画に沿って支援を実施していく段階である。

1 プランニングとは、人と環境の相互作用の枠組みで情報収集及び分析を行う段階である。

これはアセスメントの内容です。

2 エバリュエーションとは、ソーシャルワーカーとクライエントが出会い、信頼関係を構築する段階である。

これはインテークの内容です。

3 コーピングとは、実施されているサービスが適切に提供されているか事実確認を行う段階である。

コーピングはストレスへの対処のことなので違います。

4 インテークとは、支援の成果を評価し、その状況によっては終結へと進む段階である。

インテークは入り口の受理面接の段階ですので違います。

5 インターベンションとは、援助計画に沿って支援を実施していく段階である。

これが正解です。

第30回 問題104

相談援助の過程におけるインテーク段階に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 クライエントの主訴を把握し、ソーシャルワーカーが所属する機関の機能について説明する。

2 クライエントの支援計画の策定のために、具体的なサービスを検討する。

3 クライエントの生活全般にわたり支援の効果を評価し、支援経過を確認する。

4 クライエントとその環境全般にわたる多様な情報を収集し、支援計画を作成する。

5 クライエントと共に支援の成果について話し合い、今後の生活目標を設定する。

正解は選択肢1です。

第29回 問題105

ソーシャルワークの援助過程におけるモニタリングに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 プランニングの前に実施される。

2 インターベンションが行われている間に実施される。

3 契約の前に実施される。

4 インテークの途中で実施される。

5 援助終結後に実施される。

正解は選択肢2です。

第30回 問題109

ケアマネジメントの方法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 スクリーニングの結果、ケースの終結が判断される。

2 アセスメントでは、精神面・身体面の把握のみならず、住環境、家族関係、経済状況、援助の状況など幅広い生活障害全般の把握を行う。

3 ケアプランの作成は、過去の類似事例と同様の内容で作成する。

4 ニーズと資源の接合(リンケージ)は専門職主導で行い、決定後にクライエントに内容の説明をする。

5 モニタリングには、支援が必要と判断された人を支援提供機関などに連絡し、紹介することが含まれる。

1 スクリーニングの結果、ケースの終結が判断される。

誤りです。スクリーニングはインテーク段階で実施され終結は判断されません。スクリーニングによって支援対象だと判断されればアセスメントへ進み、支援対象でないと判断されればリファーラルとなります。

2 アセスメントでは、精神面・身体面の把握のみならず、住環境、家族関係、経済状況、援助の状況など幅広い生活障害全般の把握を行う。

これが正解です。

3 ケアプランの作成は、過去の類似事例と同様の内容で作成する。

誤りです。ケアプランは個別の状況に合わせて作成されます。

4 ニーズと資源の接合(リンケージ)は専門職主導で行い、決定後にクライエントに内容の説明をする。

誤りです。リンケージとは社会資源とクライエントを結びつける(リンクさせる)ことです。この際には専門職主導で行うのではなく、クライエントの参加を促すことも重要となります。

5 モニタリングには、支援が必要と判断された人を支援提供機関などに連絡し、紹介することが含まれる。

誤りです。これはリファーラルの説明です。

第35回 問題109

ソ ーシャルワークにおけるアウトリーチに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 相談機関を訪れたクライエントが対象になる。

2 援助の労力が少なく効率的な活動である。

3 自ら援助を求めない人への関わりとして有効である。

4 住民への関わりや広報を必要としない活動である。

5 援助開始前に行われ、援助開始後においては行われない。

選択肢3が正解です。

第35回 問題101

相談援助の過程におけるプランニングに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 アセスメントと相談援助の実施をつなぐ作業である。

2 短期目標は、将来的なビジョンを示すものとして設定する。

3 家族の要望に積極的に応えるような計画を立てる。

4 生活状況などについて情報収集し、サービス受給要件を満たしているかを確認することである。

5 クライエントの課題解決能力を超えた課題に挑戦するよう策定する。

選択肢1が正解です。

第35回 問題102

相談援助の過程におけるモニタリングに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 文書や電話ではなく、クライエントとの対面で行うものである。

2 モニタリングの内容を記録に残すよりも、情報収集に集中することを重視する。

3 モニタリングの対象には、クライエントやその家族とともに、サービス提供者等の支援者も含まれる。

4 クライエントの主観的変化よりも、生活状況等の客観的変化の把握を重視する。

5 モニタリングは、 インテークの途中で実施される。

選択肢3が正解です。

第29回 問題110

地域包括支援センターのD社会福祉士は、民生委員からEさん(75歳、女性)のことで相談を受けた。Eさんは、何とか自立して一人暮らしをしていたが、ここ数日、Eさんの姿が見えないと隣人が民生委員に知らせてきた。そこで、D社会福祉士は民生委員と共にEさん宅を訪れると、Eさんに会うことができた。

次のうち、D社会福祉士がこの場面で最初に行うこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 アセスメント

2 プランニング

3 スクリーニング

4 モニタリング

5 コンサルテーション

まだ支援に値するか分からないので、スクリーニングの段階です。

選択肢3が正解です。

精神保健福祉士 第21回 問題42

次のうち、相談援助のインテーク段階において、相談機関が対応可能かどうかを判断する方法として、適切なものを1つ選びなさい。

1 コーディネーション

2 エンゲージメント

3 スクリーニング

4 モニタリング

5 リファーラル

選択肢3が正解です。インテーク段階でスクリーニングを行い、支援対象でなければリファーラルです。

精神保健福祉士 第22回 問題42

次の記述のうち、リファーラルの説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 患者の支援に役立つ疾病や障害の状況を調べる。

2 患者やその環境又はその両者に対して働き掛ける。

3 患者の支援に関する実施状況について見直す。

4 患者との対等な関係に基づき課題解決に向けて取り組む。

5 患者の希望する支援に対してサービス提供機関へつなぐ。

1 患者の支援に役立つ疾病や障害の状況を調べる。

これはアセスメントです。

2 患者やその環境又はその両者に対して働き掛ける。

これはインターベンションです。

3 患者の支援に関する実施状況について見直す。

これはモニタリングです。

4 患者との対等な関係に基づき課題解決に向けて取り組む。

これは支援者としての基本姿勢です。

5 患者の希望する支援に対してサービス提供機関へつなぐ。

これが正解、リファーラルです。

第37回 問題75

ソーシャルワークの事後評価に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 クライエントが望んだ場合においてモニタリングの前に行う。

2 クライエントの状況の変化に応じて行う。

3 ワーカーがクライエントのプランニングに至る前に行う。

4 結果評価の他、クライエントの主観的な満足度や支援者の関わり方について行う。

5 クライエントの希望や望みを聞き、エンゲージメントのプロセスに基づいて行う。

1 クライエントが望んだ場合においてモニタリングの前に行う。

誤りです。モニタリングの前に行うのは、インターベンションです。

2 クライエントの状況の変化に応じて行う。

誤りです。クライエントの状況の変化に応じて行うのは、アセスメントです。

3 ワーカーがクライエントのプランニングに至る前に行う。

誤りです。プランニングの前に行うのは、アセスメントです。

4 結果評価の他、クライエントの主観的な満足度や支援者の関わり方について行う。

これが正解、事後評価はエバリュエーションです。

5 クライエントの希望や望みを聞き、エンゲージメントのプロセスに基づいて行う。

誤りです。エンゲージメントのプロセスに基づいて行うのはインテークです。

次の記事

次は、アウトリーチについて詳しく学びます。

コメント