ICFの内容は勉強しても捉えどころがなく、ボヤーっとした理解しかできませんよね。

ここではICFの何を覚えればよいか、そして覚え方の手順を伝授します。

歴史

WHO総会で採択された順番に見ていきましょう。

1900年 国際疾病分類ICD

国際疾病分類ICD(International Classification of Diseases)は、医学モデルに基づいた疾病の分類で、現在でも版を重ねて使い続けられています。

1980年 国際障害分類ICIDH

国際障害分類ICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)は、疾患が原因となって機能障害が起こり、それから能力障害が生じ、それが社会的不利を引き起こすというモデルです。

この機能障害、能力障害、社会的不利という3つの階層に分けて考えることで、例えば、仮に機能障害があっても能力障害を解決することができるし、能力障害があっても社会的不利を解決することができるという柔軟な考え方が可能になりました。

2001年 国際生活機能分類ICF

国際生活機能分類ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、障害や病気を持つ人だけでなくすべての人に適用できるモデルです。

ICIDHが障害に着目したモデルであったのに対し、ICFでは障害というマイナス面ではなく、以下のようにICIDHで用いられていた用語を言い換えて用いられています。

| ICF | ICIDH |

|---|---|

| 機能障害 | 機能・形態障害 |

| 活動制限 | 能力障害 |

| 参加制約 | 社会的不利 |

ICIDHで用いられた3つの階層構造は、さらに進んだ形でICFに引き継がれています。

ICFとICIDHの違いを見てみましょう。

健康状態としてICIDHでは疾患や外傷のみと捉えるのに対して、ICFではそれ以外にも妊娠や加齢、ストレス状態なども含めた幅広い概念になりました。

つまり、ICIDHでは障害や病気の人のみが対象だったのに対して、ICFでは全ての人が対象になったのです。

さらに、ICFでは背景因子が導入されたことも大きな変化です。

| 対象 | 健康状態の捉え方 | 背景因子 | |

|---|---|---|---|

| ICIDH | 障害や病気の人 | 疾患や外傷 | なし |

| ICF | 全ての人 |

疾患や外傷、妊娠や加齢、 |

環境因子 個人因子 |

現在はICFとICDが相互補完的に用いられており、ICIDHは過去のモデルになっています。

国際生活機能分類ICF

生活機能の3要素

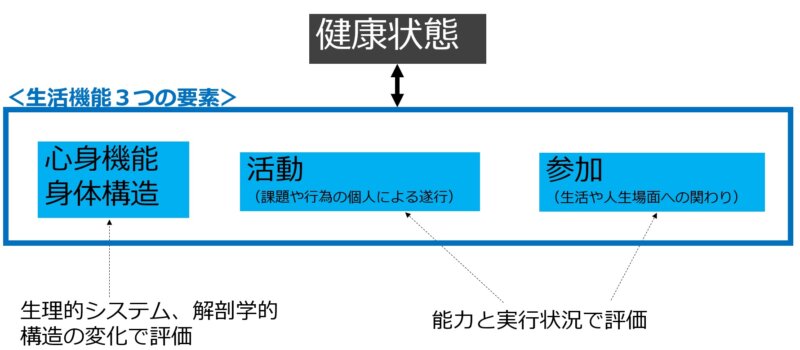

それでは、ここからはICFの覚え方、覚える順序を見ていきます。

ICFの「F」は「生活機能(Functioning)」です。

ICFでは、人の健康状態を決めているのは、3つの要素から構成される「生活機能」と考えます。

生活機能(Function)の3要素とは「心身機能・身体構造」、「活動」、「参加」です。

この3要素を確実に覚えましょう。

これはICIDHの機能障害、能力障害、社会的不利をそれぞれ言い換えたものだったね。

まずは下の図を自分で書けるようになってください。

| 生活機能3要素 | 意味 | レベル | 具体例 | 評価方法 |

|---|---|---|---|---|

| 心身機能身体構造 | 身体の生理的機能 | 生物 | 身長、体重、 認知機能、麻痺など |

生理的システム、解剖学的構造の変化 |

| 活動 | 個人による課題や行為の遂行 | 個人 | 食事や入浴など、ADL | 能力と実行状況 |

| 参加 | 生活や人生場面への関わり | 社会 | 地域の集まりへの参加、結婚式への出席、コンクールへの応募など | 能力と実行状況 |

さらに、ICFでは障害(Disability)について次のように捉えています。

「機能障害」「活動制限」「参加制約」です。

この3つは、生活機能の3つの要素と以下のように対応しています。

生活機能の3つの要素を覚えていれば、それぞれが障害になったときにどうなるかを考えれば、すぐに単語は出てきます。

| 生活機能 | 障害 |

|---|---|

| 心身機能・身体構造 | 機能障害 |

| 活動 | 活動制限 |

| 参加 | 参加制約 |

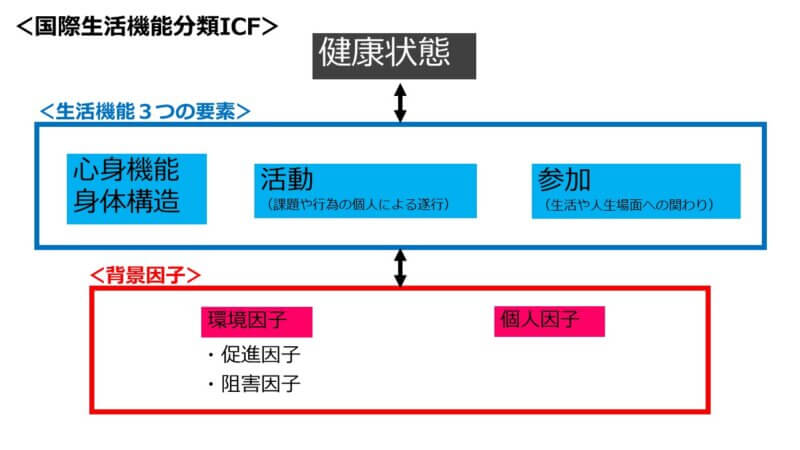

背景因子

3つの要素から構成される生活機能は、「環境因子」と「個人因子」の2因子と密接に関連し合っています。

環境因子

環境因子は、自宅や交通機関、自然環境のような物的環境だけでなく、家族や職場の同僚などの人的環境、そして福祉や医療などの制度的環境、さらには社会の意識や世論なども環境因子に含まれます。

環境因子は生活機能と障害への外的影響を与え、促進因子と阻害因子があります。

促進因子とはバリアフリー等のこと、逆に阻害因子は段差があって車いすが通れない等、このような環境的な状態です。

個人因子

個人因子は、年齢や性別、職業、ライフスタイルなど、その人固有の特徴で、価値観や個性、健康状況以外の個人の人生や生活の特別な背景のことです。

個人因子は生活機能と障害への内的影響を与えます。

最終的に、以下の図で完成です。自分で書けるように何度も書いて覚えましょう。

図のポイントは、健康状態が生活機能3要素(「心身機能・身体構造」「活動」「参加」)と関わっており、さらに生活機能3要素は背景因子2要素(環境因子、個人因子)と関わっているということです。

相互補完的な関係

ICFの各要素は、双方向の矢印で表現されていて、お互いが相互作用し、相互補完的に関係し合っていることを表しています。

生活機能の3つの要素も双方向的で相互補完的なので、例えば、心身機能が低下しても活動を活発化させて回復させるとか、社会参加を増やして活動を活発化させるとかで補うことができます。

過去問

第34回 問題2

事例を読んで、国際生活機能分類(ICF)のモデルに基づく記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕Aさん(40歳)は、脳性麻痺のため、歩行訓練をしながら外出時は杖を使用していた。しかし麻痺が進行し、電動車いすを使用するようになり、電車での通勤が困難となった。その後、駅の階段に車いす用の昇降機が設置され、電車での通勤が可能となった。

1 疾患としての脳性麻痺は、「個人因子」に分類される。

2 電動車いすの使用は、「心身機能・身体構造」に分類される。

3 杖歩行が困難となった状態は、「活動制限」と表現される。

4 電車通勤が困難となった状態は、「能力障害」と表現される。

5 歩行訓練は、「環境因子」に分類される。

1 疾患としての脳性麻痺は、「個人因子」に分類される。

誤りです。個人の疾患は「健康状態」です。

2 電動車いすの使用は、「心身機能・身体構造」に分類される。

誤りです。電動車いすの使用は「環境因子」です。

3 杖歩行が困難となった状態は、「活動制限」と表現される。

これが正解です。

4 電車通勤が困難となった状態は、「能力障害」と表現される。

誤りです。ICFには「能力障害」という表現はありません。ICIDHの表現です。

5 歩行訓練は、「環境因子」に分類される。

誤りです。リハビリは「環境因子」ではありません。

第28回 問題3

国際生活機能分類(ICF)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 対象は、障害のある人に限られる。

2 障害を、社会環境から切り離して捉えている。

3 健康状況とは、課題や行為の個人による遂行のことである。

4 障害を機能障害、能力障害、社会的不利に分類したものである。

5 世界保健機関(WHO)により採択され、国際的に用いられている。

1 対象は、障害のある人に限られる。

そんなことはありません。

ICFは障害のある人もない人も、全ての人が対象です。

2 障害を、社会環境から切り離して捉えている。

障害を社会環境から切り離して捉えていません。

環境要因も含めて考えます。

3 健康状況とは、課題や行為の個人による遂行のことである。

これは「活動」の内容です。

4 障害を機能障害、能力障害、社会的不利に分類したものである。

これはICIDHの分類です。

5 世界保健機関(WHO)により採択され、国際的に用いられている。

これが正解です。

第31回 問題3

国際生活機能分類(ICF)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 生活機能とは、心身機能、身体構造及び活動の三つから構成される。

2 活動とは、能力と実行状況で評価される。

3 活動とは、生活や人生場面への関わりのことである。

4 個人因子には、促進因子と阻害因子がある。

5 参加制約とは、個人が活動を行うときに生じる難しさのことである。

1 生活機能とは、心身機能、身体構造及び活動の三つから構成される。

間違いです。

生活機能は「心身機能・身体構造」、「活動」、「参加」の三つから構成されます。

2 活動とは、能力と実行状況で評価される。

これが正解です。

3 活動とは、生活や人生場面への関わりのことである。

これは「参加」の説明です。

「活動」とは、個人による課題や行為の遂行のことです。

4 個人因子には、促進因子と阻害因子がある。

促進因子と阻害因子があるのは個人因子ではなく「環境因子」です。

5 参加制約とは、個人が活動を行うときに生じる難しさのことである。

これは「活動制限」の説明なので間違いです。

「参加制約」とは、個人が何らかの生活や人生場面に関わるときの難しさのことです。

第32回 問題4

事例を読んで、国際生活機能分類(ICF)に基づいて分類する場合、正しいものを1つ選びなさい。

[事例]Aさん(50歳、男性)は、脳出血により片麻痺を残したが、リハビリテーションによって杖と下肢装具を用いた自立歩行を獲得し、復職を達成した。混雑時の通勤の負担と、思うようにならない気分の落ち込みから仕事を休みがちとなったが、職場より出勤時間の調整が図られ、仕事を再開するに至った。

1 片麻痺は、「活動」に分類される。

2 歩行は、「心身機能・身体構造」に分類される。

3 歩行に用いた杖と下肢装具は、「個人因子」に分類される。

4 気分の落ち込みは、「活動」に分類される。

5 出勤時間調整の職場の配慮は、「環境因子」に分類される。

1 片麻痺は、「活動」に分類される。

片麻痺は「心身機能・身体構造」に分類されます。

2 歩行は、「心身機能・身体構造」に分類される。

歩行は「活動」に分類されます。

3 歩行に用いた杖と下肢装具は、「個人因子」に分類される。

杖や装具などは「環境因子」に分類されます。

4 気分の落ち込みは、「活動」に分類される。

気分の落ち込みは「心身機能・身体構造」に分類されます。

5 出勤時間調整の職場の配慮は、「環境因子」に分類される。

これが正解です。

第35回 問題2

国際生活機能分類(ICF)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 対象は障害のある人に限定されている。

2 「社会的不利」はICFの構成要素の一つである。

3 「活動」とは、生活・人生場面への関わりのことである。

4 仕事上の仲間は「環境因子」の一つである。

5 その人の住居は「個人因子」の一つである。

1 対象は障害のある人に限定されている。

また、この選択肢がでてますね。限定されていません。

2 「社会的不利」はICFの構成要素の一つである。

誤りです。社会的不利といえばICIDHです。

3 「活動」とは、生活・人生場面への関わりのことである。

誤りです。これは「参加」の説明です。

4 仕事上の仲間は「環境因子」の一つである。

これが正解です。

5 その人の住居は「個人因子」の一つである。

誤りです。これは環境因子です。

次の記事

次は、精神疾患の診断・統計マニュアルDSMについて。

コメント