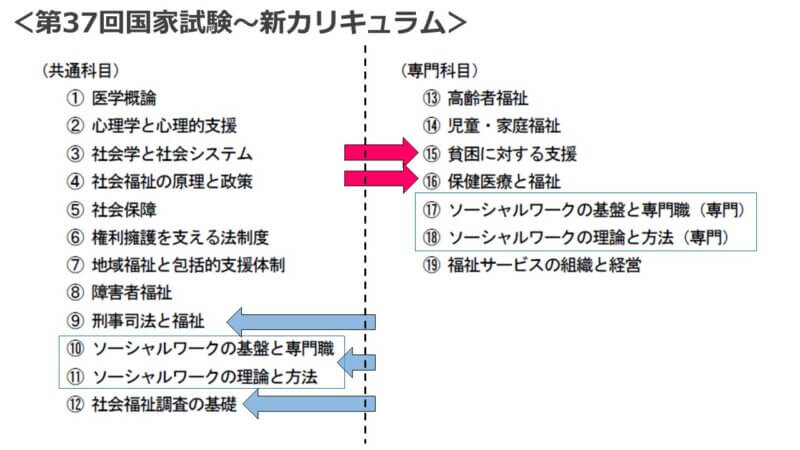

2021年度から社会福祉士養成課程の新カリキュラムがスタートします。

社会福祉士国家試験には第37回から新カリキュラムの内容が反映されます。

厚生労働省HPに掲載されている新カリキュラムは以下の通りです。

2.心理学と心理的支援

3.社会学と社会システム

4.社会福祉の原理と政策

5.社会福祉調査の基礎

6.ソーシャルワークの基盤と専門職

7.ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

8.ソーシャルワークの理論と方法

9.ソーシャルワークの理論と方法(専門)

10.地域福祉と包括的支援体制

11.福祉サービスの組織と経営

12.社会保障

13.高齢者福祉

14.障害者福祉

15.児童・家庭福祉

16.貧困に対する支援

17.保健医療と福祉

18.権利擁護を支える法制度

19.刑事司法と福祉

20.ソーシャルワーク演習

21.ソーシャルワーク演習(専門)

22.ソーシャルワーク実習指導

23.ソーシャルワーク実習

カリキュラム見直しの経緯

厚生労働省によると、地域共生社会の実現のため社会福祉士がその役割を担っていく必要があり、複合化・複雑化した問題に対応できる包括的な相談支援体制が求められていると、新カリキュラムへの移行の経緯が書かれています。

地域共生社会の実現を推進し、新たな福祉ニーズに対応するため、ソーシャルワークの専門職としての役割を担っていける実践能力を有する社会福祉士を養成する必要がある。

新カリキュラム移行の時期

新カリキュラムへは大学等で2021年度から順次移行するとされていますが、実際の国家試験の出題内容に反映されるのは2024年度からとなっています。

つまり第37回国家試験から新カリキュラムだよ!

現行カリキュラムからの変更点

新カリキュラムでは科目名が新しくなっていますが、基本的には、旧カリキュラムの学習内容と変わりません。

大きな変更点は、以下のように共通科目と専門科目が入れ替わっている点が挙げられます。

「地域福祉と包括的支援体制」創設

この新科目は、現行の「地域福祉の理論と方法」と「福祉行財政と福祉計画」を基礎として教育内容が見直されるとのことで、これまでの両科目の内容がほぼ踏襲されそうです。ただし改めて地域共生社会とは何かについてしっかり把握しておく必要はあるでしょう。

当ブログでは既に先手を打って、地域共生社会について記事にしています。

「刑事司法と福祉」創設

この新科目は、現行の「更生保護制度」を基礎として教育内容が見直されるとのことで、現行の更生保護制度では完全に司法分野の色がありましたが、新科目としては司法と福祉の連携に主眼を置いて出題されそうです。

ソーシャルワーク関連科目の再構築

現行科目の「相談援助の基盤と専門職」「相談援助の理論と方法」を、社会福祉士と精神保健福祉士が共通して学ぶ内容と、社会福祉士が専門職として学ぶ内容に再編成するとのことです。どちらにしてもこの科目はほとんど勉強が必要ない科目だったので、変更により意味のある科目になることを願います。

実習および演習の充実

実習の時間数が180時間から240時間に拡充され、さらに2か所以上の施設での実習が必要になります。

総括

結局、大きな科目変更はないということがわかりました。ほぼ現行科目の組換えです。

ただし、共通科目のみ、専門科目のみを学習する人は、旧カリキュラムから大きく入れ替わっているので要注意です。

当ブログ&動画は、2024年3月に新カリキュラム対応が完了しました。詳しくは以下の動画を視聴してください。

それでは、さっそく「社会福祉士国試 学習方法指南」から学んでいきましょう。

コメント