「共生」というと、異なる生物種どうしが共に生きていくという意味でしょう。

例えば、人間と動物とか・・・。

でも、地域共生社会の理念は、高齢者や障害者が共に地域で暮らすという意味なんです。

高齢者や障害者は、もはや普通の人間ではないという捉え方なんでしょうか?

「共生」という言葉に違和感あるな~

地域共生社会

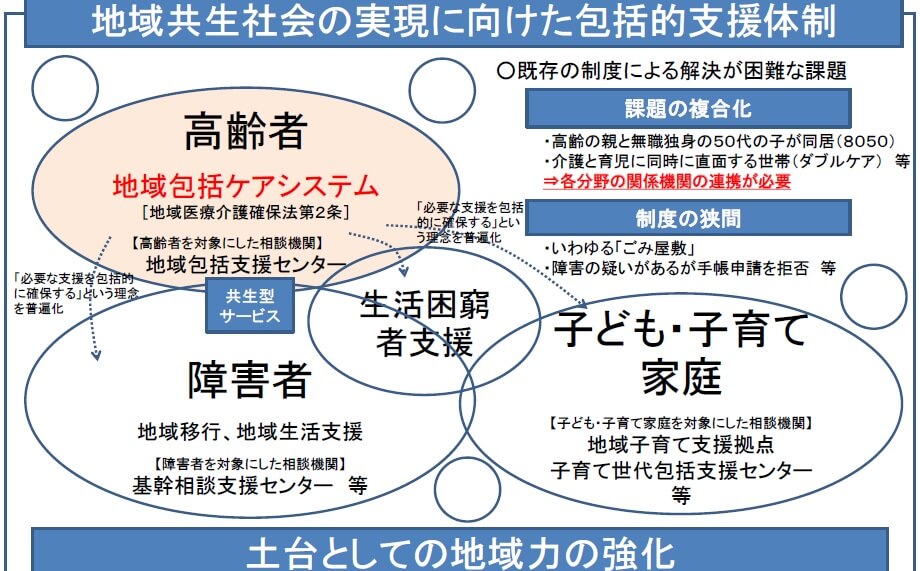

最近の社会福祉では盛んに地域福祉が叫ばれ、地域共生社会、地域包括ケアシステム、地域生活支援拠点、地域移行支援などなど、キーワードには地域、地域、地域と地域ばかりが出てきます。

その、大元締めである「地域共生社会」について、そして地域包括ケアシステムや地域生活支援拠点との関係などを詳しく見ていきます。

厚生労働省のHPによると、

地域共生社会とは、

制度や分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

つまり、地域住民すべてが支え手にも受け手にもなって、お互いが支え合う地域社会ってことですね。

近年では、ゴミ屋敷や孤独死など、社会的孤立が大きな問題になっています。

そのような課題を解決するには地域共生社会の実現が不可欠です。

そしてその実現のために、各分野では公的な仕組みとして以下のような法制度が整えられています。

障害者:地域生活支援拠点

子ども:地域子育て支援拠点

生活困窮者:生活困窮者自立支援制度

このように、縦割りによる仕組みにはなっていますが、それぞれをつなげるために「共生型サービス」という形があります。

まずはそれぞれを見ていきましょう。

地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステムは高齢者等を地域で支えていくため、要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みです。

この地域包括ケアシステムの仕組みは以下の3点がポイントです。

地域包括ケアシステムの対象は高齢者だけではないよ。最近では精神障害者など、様々な人を包括的に支援するシステムを目指しているよ。

・地域ケア会議

・協議体と生活支援コーディネーター

地域包括支援センターは地域包括ケアシステムの中核となる機関で、社会福祉士が必置となっている唯一の機関でしたね。

そして、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時にすすめるために「地域ケア会議」が設置されます。

地域ケア会議ではケアマネや自治体職員、民生委員や医師などの多職種が連携し、個別ケースの支援を通じて地域支援のネットワークを構築したり地域課題を把握したりします。

協議体は、社会福祉法人やNPO、民間企業やボランティアなどの多様な関係主体で構成され、生活支援コーディネーターは協議体も含めさまざまな地域資源の結びつきをコーディネートしていきます。

地域生活支援拠点

地域生活支援拠点は「障害者」を地域で支えていく拠点で、以下の5つの機能を有しています。

・相談支援

・緊急時の受入れ

・体験の機会・場の提供

・専門的人材の確保養成

・地域の体制づくり

上の5つの機能が1つの拠点で揃っていればよいのですが、各機能がバラバラに点在していて地域の中で面的に整備されているタイプもあります。

前者を「拠点型」、後者を「面的整備型」といいます。

この中でも、「地域の体制づくり」については、地域包括ケアシステムの生活支援コーディネーターのように、地域の社会資源を有機的に結びつけるコーディネーターの配置が求められます。

障害福祉では盛んに地域移行が叫ばれ、施設に入所している利用者をグループホームに移して地域で住まわせようとしています。

入所施設もグループホームも違いが無いように思うのですが、それが地域移行なのだそうです。

地域子育て支援拠点

地域子育て支援拠点は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供するものです。公共施設、空き店舗、保育所等に常設の地域の子育て拠点を設け、地域の子育て支援機能の充実を図る取組を実施する一般型と、児童館等の児童福祉施設等多様な子育て支援に関する施設に親子が集う場を設け、子育て支援のための取組を実施する連携型があります。

以下の4つの機能があります。

・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

・子育て等に関する相談、援助の実施

・地域の子育て関連情報の提供

・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

共生型サービス

上で見てきた高齢者や障害者、子ども子育てに関する包括的な支援の仕組みは、包括的といっても対象は縦割りになっています。

地域共生社会では縦割りを超えて柔軟にサービス提供ができるようにとのことで、「共生型サービス」が2017年に創設されました。

それぞれ「介護保険法」と「障害者総合支援法」と「児童福祉法」で年齢で区切られている福祉サービスを、受けやすいようにする仕組みです。

具体的には、65歳以上になると障害福祉サービスの利用者は介護保険サービスに移らなければならない、この解消が大きな目的の1つです。

<介護保険優先原則>

障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険サービスにあれば、介護保険サービスの利用が優先される

具体的には、障害福祉サービスで利用していた以下の3種類については介護保険で同様のサービスがあるので、65歳になると事業所を移る必要が出てくるという事です。

| 種類 | 介護保険サービス | 障害福祉サービス等 | |

|---|---|---|---|

| ホームヘルプ | 訪問介護 | ⇔ | 居宅介護 重度訪問介護 |

| デイサービス | 通所介護 (地域密着型を含む) |

⇔ | 生活介護 自立訓練 児童発達支援 放課後等デイサービス |

| ショートステイ | 短期入所生活介護 (予防を含む) |

⇔ | 短期入所 |

上の表を見てわかるように、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイといういわゆる居宅サービス(在宅福祉サービス)が、共生型サービスとして提供されます。

障害者が65歳になって、通っていた事業所を移らなくてもいいように、ということで、結局、「共生型サービス」とは、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくする制度で、介護保険法と障害者総合支援法で共通するサービスについて、指定を受けやすくして同一事業所で提供できるようにする仕組みです。

なので、65歳以上になって介護保険サービスか障害福祉サービスかを選べるというわけではありません。

65歳以上になると共通するサービスがあれば介護保険サービスが優先される、その原則は変わっていません。

65歳になった障害者が突然介護保険サービスを受けると、それまで無料だった障害福祉サービスが介護保険では1割負担になり利用料が発生することになります。

このような問題は未解決のままで、単に事業所を移らなくてもよくなったというだけです。

共生型サービスでは、例えば介護保険の通所介護は人員基準が1:5、生活介護は1:3などと基準が違います。

人員基準が違うので指定を受けられないとなると困るので、共生型サービスの人員、運営、設備基準は都道府県条例で定めるようになっています。

結局、社会保障の中心は社会保険なので、障害福祉と介護保険を比べたら介護保険優先なのは当然と言えば当然です。

でも、利用者目線で考えれば、どちらか選べるようになればなぁということです。

介護保険サービスと障害福祉サービスの財源を比較すると、介護保険は大半が保険料、障害福祉サービスはすべて税金、だから介護保険優先原則は当然といえば当然・・・。

富山型デイサービス

そもそも共生型サービスの原型は、富山県で始まりました。

「富山型デイサービス」という形で、高齢者も障害者も児童も同じデイサービスを利用する形がありました。

高齢者はかわいい子どもと接する機会が得られ、障害者は居場所が見つかり高齢者や児童の面倒を見るという役割が見い出せ、児童は高齢者や障害者への思いやりの心が身につくという、画期的な仕組みでした。

当時は共生型サービスという仕組みは法的に規定されていませんから、「基準該当事業所」として運営していたようです。

基準該当事業所とは、本来の指定事業所に求められる人員配置基準や設備基準などを満たしていないものを、基準を満たしているとみなし、市町村の登録を受けて実施する事業所だよ。もとは離島や中山間地などの過疎地など、基準を満たすことが困難である事業所を想定されてできた制度だったけど、富山型デイサービスのように、介護保険と障害福祉の一方の指定基準を満たしている場合、もう一方の指定基準を満たしているとみなして基準該当の登録を受けることにより、同一事業所において介護保険サービス・障害福祉サービスの両方を提供することができるよ。

ということで、上記の例を見てわかるように、共生型サービスのそもそもの主旨は、富山型デイサービスのように対象を限定せずサービスを提供することにあり、同一事業所で高齢者も障害者も児童もサービスを受けられるようにすることが狙いです。

例えば介護保険制度の「通所介護」、障害者総合支援法の「生活介護」、児童福祉法の「児童発達支援」の3デイサービスが同一事業所で提供できれば、高齢者も障害者も児童も、それぞれにメリットを享受できます。

富山型デイサービスは素晴らしい形だよ!

動画を見て!

介護保険適用除外施設

例えば障害者支援施設に入所している障害者が、65歳になったからといって介護保険で規定される老人ホーム等に移ってくださいというのはあまりにも理不尽ですよね。

そこで障害者支援施設は介護保険適用除外施設と規定され、40歳以上でも介護保険に加入せず、介護保険料を納める必要もありません。

介護保険に加入していないのだから、65歳以上になっても介護保険サービスに移る必要もありません。

介護保険適用除外施設は、障害者支援施設だけでなく以下のような施設が該当します。

介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。) に入所している身体障害者

介護保険法施行規則第170条第2項

(1) 重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)

(2) 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

(3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

(4) 国立ハンセン病療養所等

(5) 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)

(6) 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)

(7) 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)

(8) 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)

まあ、当然だよね。入所系施設で暮らしていて65歳になったからといって介護保険に移れって酷だからね。

生活困窮者自立支援制度

地域には、高齢者や障害者や子供だけが生活しているのではありません。

働き盛りの30代、40代、50代の人達にも地域で孤立している人は多く、ゴミ屋敷や孤独死なども社会問題化しています。

そのような人を救うための制度として、生活困窮者自立支援法があります。

詳しくは以下の記事で。

地域福祉計画

2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正されて、地域福祉計画が規定されました。市町村が策定する市町村地域福祉計画と都道府県が策定する都道府県地域福祉支援計画からなります。

地域福祉計画の策定については、2018年の社会福祉法改正により、任意とされていたものが努力義務になりました。

さらに、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置付けられました。

このように地域共生社会を作る上で重要な位置を占めるようになった地域福祉計画は、今後の国家試験にますます出題されるようになるでしょう。

福祉計画の詳細は以下の記事で。

さいごに

地域共生社会を実現するための仕組みは上記だけではありません。

社会福祉協議会、社会福祉法人による地域における公益的な取組、民生委員や児童委員など、地域の中でそれぞれの役割を担っていくことで「地域共生社会」の実現を目指しています。

例えば地域子育て支援拠点は、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施して、子育て中の孤立感や負担感の解消を図るものですが、ポイントは「孤立を防ぐ」という事でしょう。

昔は隣近所同士が声を掛け合って支えていくのは当たり前でしたが、今では社会的孤立が高齢者、障害者、子育て家庭、働き盛りの若者などでも気づかないうちに陥る事態になってしまいました。

そのような課題解決のために地域共生社会の実現が急務です。

過去問

第35回 問題22

次の記述のうち、近年の政府による福祉改革の基調となっている「地域共生社会」の目指すものに関する内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 老親と子の同居を我が国の「福祉における含み資産」とし、その活用のために高齢者への所得保障と、同居を可能にする住宅等の諸条件の整備を図ること。

2 「地方にできることは地方に」という理念のもと、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しを一体のものとして進めること。

3 普遍性・公平性・総合性・権利性・有効性の五つの原則のもと、社会保障制度を整合性のとれたものにしていくこと。

4 行政がその職権により福祉サービスの対象者や必要性を判断し、サービスの種類やその提供者を決定の上、提供すること。

5 制度・分野ごとの縦割りや、支え手・受け手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が我が事として参画すること等で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくこと。

選択肢5が正解です。

第30回 問題37

事例を読んで、市の社会福祉協議会に配置された生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

[事例]生活支援コーディネーターは、担当地域に高齢者が交流できるサロンのような場がほとんどないと考えていて、何とかしたいと思っていた。

そこで、自治会などの地域団体にサロンの実施を呼びかけたが、高齢化している地域団体は担い手不足を理由に断った。

1 より広域の中学校区域でサロンを実施するよう、地域団体に助言した。

2 地域の民生委員の協力を得て、高齢者の生活実態調査を行い、行政がサロンを直接運営するように訴えた。

3 高齢者が日頃集まっている場所を調べ、そこでのサロンの実施を含めて、地域の福祉課題などを地域住民と話し合った。

4 地域団体の負担を減らすため、サロンの参加者を一人暮らし高齢者に限定した。

5 地域団体に、他の地域で活発に行われているサロンと同じ方法を勧めた。

生活支援コーディネーターが出てきました。

生活支援コーディネーターの仕事のイメージはこれでつかめたかと思います。

問題自体は易しすぎて、選択肢3以外、選びようがありません。

第28回 問題35

2014年 (平成26年) の介護保険法の改正に伴って設けられた地域に関係する主体の記述として、正しいものを1つ選びなさい。

1 「生活支援コーディネーター」 (地域支え合い推進員) は、サービス提供主体の間の連携を推進するとともに、新たなサービスを創出する役割を期待されている。

2 介護支援専門員は、生活支援・介護予防に関する多様な関係主体間の定期的な情報収集及び連携・協働による取組を推進することが求められている。

3 介護予防・日常生活支援総合事業では、住民、NPOなどの多様な主体による自主的な活動は想定されていない。

4 「認知症初期集中支援チーム」は、認知症サポーターから構成されている。

5 地域ケア会議では、地域包括支援センターと連携して都道府県レベルで、多職種協働による地域のネットワークを構築することが求められている。

1 「生活支援コーディネーター」 (地域支え合い推進員) は、サービス提供主体の間の連携を推進するとともに、新たなサービスを創出する役割を期待されている。

これが正解です。

2 介護支援専門員は、生活支援・介護予防に関する多様な関係主体間の定期的な情報収集及び連携・協働による取組を推進することが求められている。

間違いです。

これは「協議体」の仕事です。

3 介護予防・日常生活支援総合事業では、住民、NPOなどの多様な主体による自主的な活動は想定されていない。

間違いです。

介護予防・日常生活支援総合事業では、住民、NPOなどの多様な主体による自主的な活動が想定されています。

4 「認知症初期集中支援チーム」は、認知症サポーターから構成されている。

間違いです。

「認知症初期集中支援チーム」は「専門医」と「医療と介護の専門職」から構成されます。

医療と介護の専門職とは、看護師、保健師、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などです。

認知症サポーターはただのボランティアです。

5 地域ケア会議では、地域包括支援センターと連携して都道府県レベルで、多職種協働による地域のネットワークを構築することが求められている。

間違いです。

地域ケア会議は都道府県レベルではなく市町村レベルで実施されます。

第27回 問題130

事例を読んで、Gさんに対する介護保険の適用に関して、正しいものを1つ選びなさい。

[事例]

一人暮らしをしているGさん(65歳、男性)は、交通事故により身体障害者となり、2012年4月から障害者自立支援法(当時)に基づく自立支援給付としてホームヘルプサービスを利用してきた。その後、65歳の誕生日を迎えたので、介護保険の第1号被保険者となり、要介護認定を受けたところ、要介護1と判定された。障害基礎年金2級による年間約78万円と預金の取り崩しで生活している。

1 Gさんは、障害基礎年金を受給しているので、介護保険料は、特別徴収(年金天引き)の対象外である。

2 Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり、介護保険においても同様である。

3 Gさんは、障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は、介護保険の被保険者ではなかった。

4 Gさんの居宅サービス計画は、地域包括支援センターで作成する。

5 Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは、「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付よりも、介護保険法に基づく給付が優先される。

1 Gさんは、障害基礎年金を受給しているので、介護保険料は、特別徴収(年金天引き)の対象外である。

間違いです。年間18万円以上の年金があれば特別徴収の対象です。

2 Gさんの自立支援給付に伴う自己負担は応能負担であり、介護保険においても同様である。

間違いです。介護保険は1割負担なので応益負担です。

3 Gさんは、障害認定を受けてから65歳になるまでの期間は、介護保険の被保険者ではなかった。

間違いです。40~64歳までは第二号被保険者です。

4 Gさんの居宅サービス計画は、地域包括支援センターで作成する。

間違いです。要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業者が作成します。

5 Gさんの65歳以降のホームヘルプサービスは、「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付よりも、介護保険法に基づく給付が優先される。

正しいです。ホームヘルプサービスは障害福祉サービスにも介護保険サービスにもありますので、介護保険が優先されます。

ホームヘルプ以外にもデイサービスやショートステイも共通していますので介護保険優先です。

第31回 問題127

事例を読んで、在宅サービスを利用して一人暮らしをしているAさんのケアプランに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

[事例]

弱視であるAさん(64歳、男性)は20年前に事故で頸椎損傷を受傷し、四肢麻痺の状態になった。現在、障害支援区分6で居宅介護と同行援護を利用し、障害基礎年金を受けて生活している。間もなく65歳となり介護保険を利用することになると訪問介護の時間数が減少してしまうため、地域包括支援センターに行った。そこで、B介護支援専門員(社会福祉士)に今後も同等のサービスを利用できるかを相談した。

1 介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は、「障害者総合支援法」で補完することを考える。

2 「障害者総合支援法」のサービスのまま、ケアプランを作成する。

3 介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。

4 同行援護は、「障害者総合支援法」で引き続き対応する。

5 介護保険の上限でサービスを組み、他は全額自己負担で対応する。

1 介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は、「障害者総合支援法」で補完することを考える。

正しいです。

2 「障害者総合支援法」のサービスのまま、ケアプランを作成する。

間違いです。介護保険が優先されるので介護保険サービスでケアプランを作成します。

3 介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。

間違いです。介護保険サービスだけでは訪問介護の時間数が不足すると書かれています。

4 同行援護は、「障害者総合支援法」で引き続き対応する。

正しいです。同行援護は視覚障害者の移動を支援するサービスで、介護保険法に同様のサービスがありません。

5 介護保険の上限でサービスを組み、他は全額自己負担で対応する。

間違いです。介護保険以外のサービスも受けられます。

ケアマネジャー試験

社会福祉士国家試験には2020年現在で「共生型サービス」の詳しい内容は問われていませんが、今後出題される可能性があります。

これまでケアマネ試験には出題されていますので見てみましょう。

第21回 問題9

共生型居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。

1 障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定を受けることもできる。

2 障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定をうけることができない。

3 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。

4 事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。

5 事業の設備又は運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなくてはならない。

1 障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定を受けることもできる。

正しいです。

2 障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定をうけることができない。

間違いです。

児童福祉法における障害児通所支援は「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」です。

障害児通所支援は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができます。

3 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。

間違いです。

介護保険の訪問介護、通所介護、短期入所生活介護は「共生型居宅サービス」といいます。

4 事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。

間違いです。

共生型居宅サービスは、介護保険の居宅サービスと同様に、都道府県の条例で定めます。

5 事業の設備又は運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなくてはならない。

正しいです。

コメント

社会福祉士国家試験を2週間後に控えています。

過去問を繰り返していますが、分からない時にはカリスマ社会福祉士さまの動画やこちらの解説に戻って確認しています。いつもありがとうございます。

共生型サービスについて、基本的な質問をいいでしょうか。

介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指定を受けやすくする制度で、介護サービスと障害者サービスを切れ目なく受けやすくするということはわかるのですが、なぜ、通所サービスである児童発達支援や放課後等デイサービスまでがふくまれるのかが、今一つわかりません。(65歳の方が放課後等デイサービスに通うとは思えないのですが)

もしかしたら、根本的な理解が間違っているのかもしれません。

ご教示いただければ嬉しいです。

Kally

「障害者が65歳になって、通っていた事業所を移らなくてもいいように」という共生型サービスのメリットを強調して記事を書いていますので、共生型サービスの本来の主旨がぼやけてしまっています。スミマセンm(__)m

そもそも共生型サービスの原型は、富山県で始まりました。

「富山型デイサービス」という形で、高齢者も障害者も児童も同じデイサービスを利用する形がありました。

この辺りを記事に追記しましたので、ご確認ください。

なぜ児童発達支援や放課後等デイサービスが共生型サービスに含まれているのかわかります。

とても分かりやすい説明をありがとうございます。

それぞれの福祉サービスに、歴史に培われた必然があるのですね。

「富山型デイサービス」は老いも若きも、どのような身体状態にあっても、補い合う心温まる共生社会の本来の姿だと思います。

覚えては忘れの繰り返しですが、本番までにできるだけ多くのカリスマ社会福祉士さまの記事を読み返したいと思っています。

ありがとうございます。