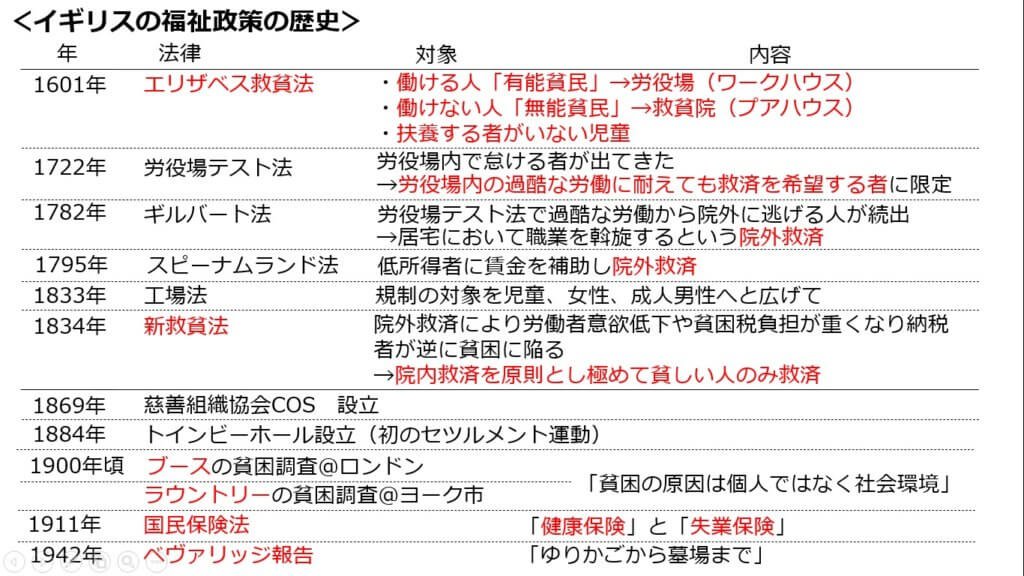

イギリスは最も早くから福祉政策が実施されてきたことからも国家試験では頻出です。

イギリスの福祉政策の変遷を、その意味をとらえながら覚えていきましょう。

イギリスの福祉政策

1601年 エリザベス救貧法

このころはまだ産業革命以前ですが、貧困が社会問題になっており、エリザベス救貧法による救貧政策で働けない老人や障害者にお金を支給し「救貧院(プアハウス)」で保護しました。

一方で、働ける人には「労役場(ワークハウス)」で強制労働させました。

働けない人を「無能貧民」、働ける人を「有能貧民」、さらに「扶養する者がいない児童」と3種類に分類し、

「有能貧民」→労役場での労働

「扶養する者がいない児童」→職業的自立を促す

エリザベス救貧法では地域の教区ごとに救貧行政を実施し、教区ごとに救貧税を徴収し財源に当てました。

1600年といえば日本では江戸幕府ができたころで、その時代からイギリスではこんな政策がなされていたのです。

実はこの法律は都市にあふれた浮浪者や貧困者を排除して治安を維持することが本来の目的だったようなんだ。

このころのイギリスは、ヨーロッパでは珍しい徹底した核家族社会。

子供は徒弟奉公で早く家を出され、成人しても戻ってこないため、親が残され、親の老後も子は戻ってこないので、夫が先だった後の老婆の独居が増えるし、徒弟を逃げ出した子も家に戻らないため浮浪児になるわけ。

子が親を養うといったことがないため、国家の救貧が必要になったんだ。

1722年 労役場(ワークハウス)テスト法

エリザベス救貧法が成立した当初、労役場では働く能力のある貧民を収容していましたが、それから100年以上が経過する中で収容人数増加で救貧費用が拡大し、不正受給が横行したり怠ける人もでてきました。

そこで労役場テスト法によって労役場内の過酷な労働に耐えても救済を希望する者に限定して救済することとし、労役場が労役意欲と救済意志の確認の場となりました。

これによって労役場の労働に耐えられず救済されない者が増え、貧困に苦しむ人が増加していくことになります。

1782年 ギルバート法

労役場テスト法によって過酷な労働に耐えられない人達が救済されずに院外に出され、生活困窮者が増えていました。

そこで、ギルバート法を制定し、居宅において職業を斡旋するという院外救済を行いました。

ギルバート法のキーワードは「院外救済」です。

1795年 スピーナムランド法

労役場テスト法により貧困者が増えたことに対して、ギルバート法に続いてこのスピーナムランド法で低所得者に賃金を補助する法律を作りました。

ギルバート法と同じく「院外救済」を目的とした法律です。

1833年 工場法

工場法で、規制の対象を児童、女性、成人男性へと広げていきました。

(日本の工場法は1911年でした。)

1834年 新救貧法

ギルバート法やスピーナムランド法によって院外の貧困者を救う仕組みができましたが、労働者意欲低下や貧困税負担が重くなり納税者が逆に貧困に陥るという問題が発生しました。

そこで新救貧法により救済を縮小し、極めて貧しい人のみ救済するという院内救済を原則としました。

新救貧法では救済の対象が縮小されたことを押さえて。

新救貧法では「劣等処遇の原則」が採用されます。これは「救済対象者の生活レベルは最下層の労働者の最低生活水準よりも下でなくてはならない」というものです。

| 年 | 法律 | 行政区 | 原則 | 対象 |

|---|---|---|---|---|

| 1601年 | エリザベス救貧法 | 地域の教区ごと | – | 有能貧民→ワークハウス 無能貧民→プアハウス 扶養者のない児童 |

| 1834年 | 新救貧法 | 全国単一の教区 | 劣等処遇の原則 | ワークハウスの院内救済のみ |

このころから慈善組織協会COSによる友愛訪問がはじまります。

1869年 慈善組織協会COS設立

COSでは「救済に値する貧困者」と「救済に値しない貧困者」に分けられ、「救済に値する貧困者」はCOSで救済し、「救済に値しない貧困者」は新救貧法で救済されました。

日本ではまだ江戸時代で恤救規則すらできていない頃の出来事です。

1884年 トインビーホール設立(セツルメント運動)

世界初のセツルメントはイギリスのトインビーホールです。

実際のトインビーホールはこんなところです。

COSとセツルメント運動は以下の記事を参照してください。

1900年頃 ブースとラウントリーによる貧困調査

1900年頃、ブース(Booth,C.)とラウントリー(Rowntree,B.S.)がそれぞれロンドンとヨーク市で行った貧困調査によって、なんと3割もの人たちが貧困に苦しんでいることが分かりました。

ブースはロンドン、ラウントリーはヨーク市で実施したことを覚えましょう。

ロンブーと覚えてね。

しかもその原因は個人にあるのではなく低賃金や病気や家族問題など周辺環境にあり、貧困は決して個人の責任ではないことがわかったのです。

ブースの貧困調査

ブースは貧困線という基準を設け、ロンドン市民の3割もの人たちが貧困線以下の貧しい生活をしていること、そしてその原因は個人ではなく雇用や環境の問題であることを明らかにしました。

1位:雇用問題(低賃金、短時間労働)

2位:環境問題(大家族、病気など)

3位:生活習慣(飲酒、浪費など)

ラウントリーの貧困調査

ラウントリーの貧困調査は、のちのベヴァリッジ報告に影響を与えました。

ラウントリーはマーケットバスケット方式により、第1次貧困(最低限の栄養も摂れないほどの収入)と第2次貧困(かろうじて最低限の栄養が摂れるほどの収入)を算出し、第1次貧困の直接的原因は賃金稼得者の死亡、災害や病気、高齢、失業、大家族、低賃金などなど、自己責任ではないことがわかりました。

ブースが直感的に決めていた「貧困線」を、ラウントリーは第一次貧困線と第二次貧困線として科学的に導いたのです。

さらにライフサイクルの中で第2次貧困線を3回下回る時期があることもわかりました。

①5~15歳で親に依存している時期

②30~40歳で結婚して家庭を持つ時期

③65歳以降で収入が減る時期

調査方法の「マーケットバスケット方式」というのは生活用品やサービスの量を、米100gとか魚200gとか個々に決定し価格に換算して生活費を算定する方法です。買い物カゴに商品を入れていく感覚なのでマーケットバスケット方式と呼ばれています。

因みにブースもラウントリーも会社経営などでお金持ちだったこともあって個人的に貧困調査ができたんだよ。

ウェッブ夫妻

ウェッブ夫妻(Webb,S.&B.)はフェビアン協会の中心人物として、フェビアン社会主義を唱えます。フェビアン社会主義は、社会福祉の充実による社会変革を積み重ねる思想で、国家が国民に対して最低限度の生活を保障するナショナルミニマムを提唱します。ウェッブは「救貧法及び困窮者救済に関する王命委員会」に少数派として出席し、救貧法を廃止してナショナルミニマムに基づく国家創設を求めます。

ここから救貧法は廃止に向かっていきます。

1911年 国民保険法

ドイツですでに施行されていた社会保険制度を参考に制定され、「健康保険」と「失業保険」を含む社会保険制度ができました。

国民保険法の中身は「健康保険」と「失業保険」であることがポイントだよ。

1929年 世界恐慌

ブースやラウントリーの貧困調査によって貧困の原因は個人ではなくその人の生活環境や社会にあることがわかってきましたが、1929年のニューヨークに端を発する世界恐慌によって生活困窮者が急増し、改めて貧困は個人の責任ではないということが認識されました。

そこで無契約給付(事実上の公的扶助)が実施されます。

1942年 ベヴァリッジ報告

ベヴァリッジ報告に基づいて体系的な社会保障制度が実施され、医療費の無料化や救貧制度などが充実し「ゆりかごから墓場まで」の最低生活が保障されることになりました。

国民保険法の思想を継承し、失業保険や年金は定額保険料、定額給付を行っています。

1973年 オイルショック

ベヴァリッジ報告以降の手厚い福祉政策が財政を圧迫して経済発展が阻害されてしまいます。

さらにオイルショックが追い打ちをかけ、福祉が削減されていくようになります。

1970年代に欧米で女性解放運動が起きたんだ。女性は家事や育児でたいへんなのに男性より収入が少ないとして、イギリスではベーシックインカムの導入が主張されたんだよ。ベーシックインカムは今でも話題になるけど、全ての国民に一定の現金を定期的に支給する仕組みだよ。

1979年 サッチャー政権「小さな政府」

1979年から11年間、首相を務めたマーガレット・サッチャー(Thatcher,M.)による政権では、民営化や福祉の削減という「小さな政府」化を推し進めたことで経済は活性化しましたが、貧富の差は拡大し、若者の失業率も増加してしまいました。

新自由主義政策を推し進めていったサッチャー政権でしたが、1980年後半には産業競争力が弱体化し、失業者も増加、医療崩壊寸前という状態でした。

1997年 ブレア政権「第三の道」

1997年から10年間、首相を務めたトニー・ブレア(Blair,T.)による政権では、サッチャー首相の新自由主義ともケインズ主義とも異なる「第三の道」を目指しました。ブレア政権では「福祉から就労へ」のスローガンを掲げ、ポジティブ・ウェルフェアやワークフェアを進めていきます。

ブレア政権のブレーンであったアンソニー・ギデンズによる「第三の道」は、弱者を手当てするネガティブ・ウェルフェアではなく、社会参加の動機づけを持つ者を支援するポジティブ・ウェルフェアとしてボランティアセンターやコミュニティの役割を重視しました。

日本の高度経済成長期は、まさにケインズ主義的福祉国家で、老人医療費無料化などの大盤振る舞いをしたんだったね。現在の日本では、広く国民全体の可能性を引き出す参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)を推し進めているね。「消費型・保護型社会保障」から「参加型社会保障(ポジティブ・ウェルフェア)」へ転換したんだ。ポジティブ・ウェルフェアでは、機会平等の保障だけでなく、国民が自らの可能性を引き出すことを支援し、労働市場、地域社会、家庭への参加を保障するとされているよ。福祉は経済成長の足を引っ張るものではなく、経済成長の基盤を作る未来への投資と捉えてるんだね。

まとめ

エリザベス救貧法で世界で初めて救貧制度ができ救貧院や労役場での福祉が始まったのですが、その後の労役場テスト法で過酷な労働に耐えられず院外へ行く人で溢れます。

その対策として院外の救貧を目的としたギルバート法やスピーナムランド法ができますが、手厚く助けすぎて国民の税負担が重くなったため新救貧法を制定し救済を縮小し、院内救済を原則としました。

その後、COSやセツルメント運動など民間の力で貧しい人たちが救われていきます。

COSでは貧困の原因は個人にあると考えられていましたが、1900年代に入りブースやラウントリーが行った貧困調査によって、貧困は社会が生み出していることがわかりました。

その後のイギリスでは国民保険法が制定され世界初の失業保険を含む社会保険制度ができたりベヴァリッジ報告に基づいて体系的な社会保障制度が実施されるなど、社会保障の充実が進められていきます。

しかし手厚い福祉が財政を圧迫し、さらにオイルショックによって経済が疲弊し、福祉は縮小方向へ進んでいきます。1979年に誕生したサッチャー政権では小さな政府を目指して福祉が縮小されていきます。

1997年に誕生したブレア政権では政府による積極的な介入をおこなうケインズ主義とも、サッチャー政権のような「小さな政府」を目指す新自由主義とも違う「第三の道」を目指します。

ベーシックインカム、ポジティブ・ウェルフェア、ワークフェアなどのキーワードの意味を押さえておいてね。

過去問

第31回 問題24

イギリスにおける福祉政策の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 エリザベス救貧法(1601年)により、全国を単一の教区とした救貧行政が実施された。

2 労役場テスト法(1722年)は、労役場以外で貧民救済を行うことを目的とした。

3 ギルバート法(1782年)は、労役場内での救済に限定することを定めた。

4 新救貧法(1834年)は、貧民の救済を拡大することを目的とした。

5 国民保険法(1911年)は、健康保険と失業保険から成るものとして創設された。

1 エリザベス救貧法(1601年)により、全国を単一の教区とした救貧行政が実施された。

全国を単一の教区としたのではなく、地域の教区ごとに救貧政策が実施されていますので間違いです。

全国を単一の教区としたのは新救貧法です。

2 労役場テスト法(1722年)は、労役場以外で貧民救済を行うことを目的とした。

労役場テスト法は労役場内で働く意欲をテストするものなので労役場以外での救済を目的としたものではありません。

3 ギルバート法(1782年)は、労役場内での救済に限定することを定めた。

労役場テスト法で労役場を締め出された院外の人々を救済するためにできたのがギルバート法ですから、労役場内での救済に限定というのは間違いです。

4 新救貧法(1834年)は、貧民の救済を拡大することを目的とした。

新救貧法は救済の対象を縮小していますので間違いです。

ギルバート法によって院外救済が手厚くなり過ぎたので、新救貧法で縮小したのです。

5 国民保険法(1911年)は、健康保険と失業保険から成るものとして創設された。

これが正解です。

第28回 問題24

イギリスにおける救貧政策の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 新救貧法(1834年制定)は、劣等処遇の原則を否定した。

2 慈善組織協会(COS、1869年設立)は、救済に値する貧民に対する立法による救済を主張した。

3 ブース(Booth,C.)はロンドン貧困調査から「貧困線」という概念を示した。

4 老齢年金法(1908年成立)は、貧困高齢者に、資力調査なしで年金を支給した。

5 ウェッブ夫妻(Webb,S.&B.)は、「社会保障計画」を提唱した。

1 新救貧法(1834年制定)は、劣等処遇の原則を否定した。

新救貧法では劣等処遇の原則が採用されましたので間違いです。

2 慈善組織協会(COS、1869年設立)は、救済に値する貧民に対する立法による救済を主張した。

COSは教会の教区を中心にばらばらに行われていた民間の慈善活動を統一して行うために創設されたものです。

立法による救済を主張していませんので間違いです。

3 ブース(Booth,C.)はロンドン貧困調査から「貧困線」という概念を示した。

これが正解です。

ブースが考案した貧困線は、ラウントリーによって第一次貧困線と第二次貧困線に派生します。

4 老齢年金法(1908年成立)は、貧困高齢者に、資力調査なしで年金を支給した。

1908年に制定された老齢年金法は道徳的欠陥のない70歳以上の低所得者に税方式で年金を支給するものです。

低所得者という条件があるので資力調査が必要となるので誤りです。

5 ウェッブ夫妻(Webb,S.&B.)は、「社会保障計画」を提唱した。

社会保障計画はベヴァリッジ報告の中で提唱されたので間違いです。

第33回 問題25

イギリスの新救貧法(1834 年)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 劣等処遇の原則を導入し、救貧の水準を自活している最下層の労働者の生活水準よりも低いものとした。

2 パンの価格に基づき定められる最低生計費よりも収入が低い貧困者を対象に、救貧税を財源としてその差額を給付した。

3 貧困調査を実施して、貧困は社会的な要因で発生することを明らかにした。

4 働ける者を労役場で救済することを禁止し、在宅で救済する方策を採用した。

5 貧困の原因として欠乏・疾病・無知・不潔・無為の 5 大巨悪を指摘した。

新救貧法のポイントは3点、①劣等処遇の原則、②ワークハウスによる院内救済に限定、③国内一律の基準での救済 です。

1 劣等処遇の原則を導入し、救貧の水準を自活している最下層の労働者の生活水準よりも低いものとした。

これが正解です。

2 パンの価格に基づき定められる最低生計費よりも収入が低い貧困者を対象に、救貧税を財源としてその差額を給付した。

間違いです。劣等処遇の原則で、救済するのは最下層の労働者よりも生活水準の低い者とされています。

3 貧困調査を実施して、貧困は社会的な要因で発生することを明らかにした。

間違いです。これはブースやラウントリーの貧困調査の内容です。

4 働ける者を労役場で救済することを禁止し、在宅で救済する方策を採用した。

間違いです。労役場(ワークハウス)での院内救済に限定しました。

5 貧困の原因として欠乏・疾病・無知・不潔・無為の 5 大巨悪を指摘した。

間違いです。5大巨悪が指摘されたのは、ベヴァリッジ報告です。

第35回 問題143

福祉と就労などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。1 ワークフェアとは、柔軟な労働市場を前提とし、他の労働市場に移動可能な就労支援プログラムを提供するシステムである。

2 ベーシックインカムとは、権利に基づく福祉給付を得るときに、就労という義務を課す政策である。

3 アクティベーションとは、福祉と就労を切り離し、国民に対して最低限の所得保障給付を行う政策である。

4 ディーセント・ワークとは、働きがいのある、人間らしい仕事のことをいう。

5 アウトソーシングとは、職場や地域における性別役割分担を見直そうとする考え方である。

1 ワークフェアとは、柔軟な労働市場を前提とし、他の労働市場に移動可能な就労支援プログラムを提供するシステムである。

誤りです。これはアクティベーションです。

2 ベーシックインカムとは、権利に基づく福祉給付を得るときに、就労という義務を課す政策である。

誤りです。これはワークフェアです。

3 アクティベーションとは、福祉と就労を切り離し、国民に対して最低限の所得保障給付を行う政策である。

誤りです。これはベーシックインカムです。

4 ディーセント・ワークとは、働きがいのある、人間らしい仕事のことをいう。

これが正解です。ディーセント・ワークは1999年に国際労働機関(ILO)が提唱しました。

5 アウトソーシングとは、職場や地域における性別役割分担を見直そうとする考え方である。

誤りです。アウトソーシングは仕事を外部委託することです。

第33回 問題143

労働と福祉に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 フレキシキュリティとは、職業生活と家庭生活の両立を図る政策理念のことである。

2 ワークフェアとは、就労と福祉を完全に切り離す政策理念のことである。

3 OFF-JTとは、職務現場で実践指導を通して行われる職業関連の研修のことである。

4 アンペイドワークとは、賃金や報酬が支払われない労働や活動のことであり、家族による無償の家事、育児、介護が含まれる。

5 ワーク・ライフ・バランスとは、定年退職後も安定した就労機会を実現する政策理念のことである。

1 フレキシキュリティとは、職業生活と家庭生活の両立を図る政策理念のことである。

誤りです。

フレキシキュリティ=フレキシビリティ+セキュリティ=柔軟背の高い労働市場+安全性の高い社会保障、です。

2 ワークフェアとは、就労と福祉を完全に切り離す政策理念のことである。

誤りです。ワークフェアとは、福祉の受給要件として勤労を求めるものです。

3 OFF-JTとは、職務現場で実践指導を通して行われる職業関連の研修のことである。

誤りです。これはOJTです。OFF-JTは職場を離れて行われる研修です。

4 アンペイドワークとは、賃金や報酬が支払われない労働や活動のことであり、家族による無償の家事、育児、介護が含まれる。

これが正解です。

5 ワーク・ライフ・バランスとは、定年退職後も安定した就労機会を実現する政策理念のことである。

誤りです。ワークライフバランスは、仕事と生活の調和を目指すものです。

第35回 問題23

福祉に関わる思想や運動についての次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。1 バーリン(Berlin, I.)のいう積極的自由とは、自らの行為を妨げる干渉などから解放されることで実現する自由を意味する。

2 ポジティブ・ウェルフェアは、人々の福祉を増進するために、女性参政権の実現を中心的な要求として掲げる思想である。

3 1960年代のアメリカにおける福祉権運動の主たる担い手は、就労支援プログラムの拡充を求める失業中の白人男性たちであった。

4 フェビアン社会主義は、ウェッブ夫妻(Webb, S. & B.)などのフェビアン協会への参加者が唱えた思想であり、イギリス福祉国家の形成に影響を与えた。

5 コミュニタリアニズムは、家族や地域共同体の衰退を踏まえ、これらの機能を市場と福祉国家とによって積極的に代替するべきだとする思想である。

1 バーリン(Berlin, I.)のいう積極的自由とは、自らの行為を妨げる干渉などから解放されることで実現する自由を意味する。

誤りです。イギリスの哲学者バーリンは、自由論で「積極的自由」と「消極的自由」を提唱しましたが、こちらは消極的自由の内容です。積極的自由は自らが主体的に決定し自律的に行動することです。

2 ポジティブ・ウェルフェアは、人々の福祉を増進するために、女性参政権の実現を中心的な要求として掲げる思想である。

誤りです。ポジティブウェルフェアは、金銭給付よりも教育や職業訓練によって人的資本に投資すべきという考え方です。

3 1960年代のアメリカにおける福祉権運動の主たる担い手は、就労支援プログラムの拡充を求める失業中の白人男性たちであった。

誤りです。アメリカの福祉権運動の主たる担い手は、黒人の公的扶助受給者でした。福祉権運動は、1960年代後半のアメリカでの黒人の公民権運動の影響を受けて誕生し、公的扶助受給者が受給要件の緩和や規則の改善を求めた運動です。

4 フェビアン社会主義は、ウェッブ夫妻(Webb, S. & B.)などのフェビアン協会への参加者が唱えた思想であり、イギリス福祉国家の形成に影響を与えた。

正しいです。ウェッブ夫妻はフェビアン社会主義による「ナショナルミニマム」を提唱しまし、イギリス福祉国家の形成に影響を与えました。

5 コミュニタリアニズムは、家族や地域共同体の衰退を踏まえ、これらの機能を市場と福祉国家とによって積極的に代替するべきだとする思想である。

誤りです。コミュニタリアニズム(共同体主義)は、歴史的に形成されてきた共同体(コミュニティ)の中で培われてきた価値を重視する思想です。

第37回 問題19

次の人物のうち,英国において「福祉国家」から「小さな政府」へ図った首相として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ウィンストン・チャーチル(Churchill,Wi)

2 クレメント・アトリー(Attlee,C.)

3 マーガレット・サッチャー(Thatcher,M.)

4 トニー・ブレア(Blair,T.)

5 ゴードン・ブラウン(Brown, G.)

選択肢3が正解です。

次の記事

次は、ベヴァリッジ報告などのイギリスの報告書について。

コメント

劣等処遇の原則について、一番最初に出て来る説明が誤っています。「救済対象者の生活レベルは普通に働いている人の平均的生活水準よりも下でなくてはならない」は誤りで、「救済対象者の生活レベルは普通に働いている人の最低生活水準よりも下でなくてはならない」が正確です。

ありがとうございますm(__)m

訂正しました。