こども基本法は2022年に成立、2023年に施行されています。

この法律は、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法です。

子供→子ども→こども、と最近は全部ひらがなになってるね。

こども基本法、こども家庭庁とか。

こども基本法の概要

第一条(目的)

この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

日本国憲法と児童権利条約の精神にのっとっているというのがポイントだよ。

第二条(定義)

この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。

2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。

一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

「こども」とは、「心身の発達の過程にある者」という定義だね。

児童福祉法等の法律では児童は年齢で定義されていたけど、こども基本法ではこんな定義なんだ。

第三条(基本理念)

こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」

この意見表明権は児童権利条約を思い出すね。その理念はコルチャック先生だった!

第九条(こども施策に関する大綱)

政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。

第十条(都道府県こども計画等)

都道府県は、こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めるよう努めるものとする。

2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、市町村こども計画を定めるよう努めるものとする。

3 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

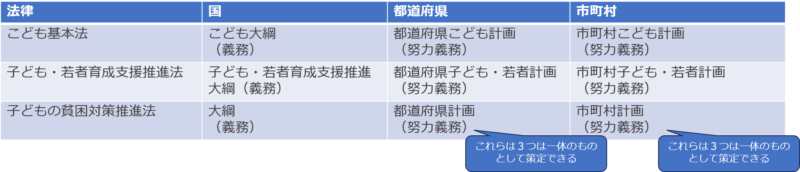

4 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

5 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

こども計画の策定は、都道府県と市町村の努力義務であることを覚えておいてね。

それから「こども・若者計画」等と一体のものとして策定できるという点も重要。

過去問

第37回 問題95

こども基本法に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

1 「こども」について、18歳に満たない者と定義されている。

2 「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれている。

3 基本理念の一つとして、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられることとされている。

4 都道府県は、こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めなければならない。

5 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務が明記されている。

1 「こども」について、18歳に満たない者と定義されている。

誤りです。児童関係の法律の多くでは、児童は18歳未満で定義されていますが、こども基本法においては、「心身の発達の過程にある者」と第二条に定義されています。

2 「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれている。

正しいです。第二条に定義されています。

3 基本理念の一つとして、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられることとされている。

正しいです。第三条に規定されています。

4 都道府県は、こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めなければならない。

誤りです。第十条には「都道府県は、こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めるよう努めるものとする。」と都道府県の努力義務が規定されています。

5 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通告義務が明記されている。

誤りです。これは児童虐待防止法に規定されています。

次の記事

次は、児童福祉六法と呼ばれる児童福祉関係の法律をまとめ、ここまで取り上げなかった母子福祉法と母子保健法について学びます。

コメント