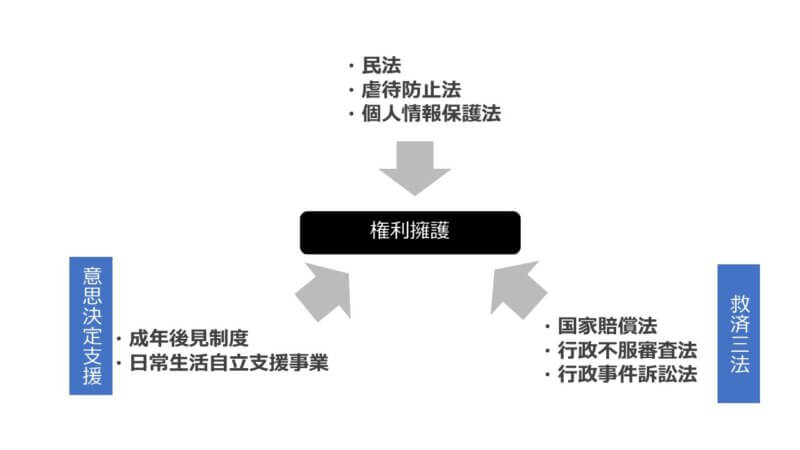

「権利擁護」と「意思決定支援」という単語がセットでよくでてきます。

なぜなんでしょう。

どのような意味合いが込められているのでしょう。

意思決定支援

2000年に介護保険制度ができて高齢者の福祉サービスが措置から契約になりました。

さらに障害者福祉の分野では2003年に支援費制度ができて措置から契約になりました。

福祉サービスの利用方式は主に、措置=「行政がサービスを指定」、契約=「利用者自身がサービスを選んで契約」の2種類あります。

保育所方式のようにサービス事業者と直接契約せず、選択して行政に申し込んで行政と契約するような形もあるよ。

それまで高齢者も障害者も自分で福祉サービスを選ぶことができず行政からの措置で利用していたものが、自分で福祉サービスを選んで「契約」できるようになったのです。

しかしそれは、裏を返せば自分で契約をしなければならなくなったということで、判断能力のない認知症高齢者や知的障害者はどうすればよいのかということになります。

そのため、認知症高齢者や知的障害者が、自身の意志が尊重され適切な意思決定ができるようその権利を守る制度が必要となります。

「利用者自身の意思が尊重される」という権利を擁護するために、意思決定支援が重要だということです。

権利擁護と意思決定支援がセットになっているのはこのような経緯からです。

2003年 支援費制度施行(障害者福祉の契約制度開始)

成年後見制度

2000年に介護保険制度が施行されたと同時に「成年後見制度」がスタートしました。

この成年後見制度こそが認知機能が十分でない方に対する意思決定支援と権利擁護の仕組みです。

介護保険法と成年後見制度は車の両輪と言われています。

日常生活自立支援事業

認知機能が十分でない方への権利擁護のための制度は成年後見制度だけではありません。

成年後見制度は「補助」「補佐」「後見」と認知レベルごとに3段階ありますが、最も認知レベルの高い「補助」よりもさらに高い能力を有する人向けの事業が、「日常生活自立支援事業」です。

日常生活自立支援事業の対象は、自身で事業内容を理解し、契約できるレベルの人で、福祉サービスの利用援助などを行います。

都道府県社会福祉協議会が実施しています。

意思決定支援会議

厚生労働省では「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン」を作成しており、その中で「意思決定支援会議」の開催が規定されています。

まとめ

認知機能が十分でない方の意思決定支援と権利擁護のための制度として、「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」の2つを覚えておきましょう。

これらは併用出来る場合があります。

過去問

第30回 問題61

事例を読んで、Fサービス管理責任者(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Gさん(40歳、男性)は、重度の知的障害があり、20年間W施設に入所している。

Gさんは、自分だけでは意思決定することが困難な状態であるため、成年後見人が選任されている。

W施設のFサービス管理責任者は、入所を継続したいか地域移行したいかのGさんの意向が分からない状態であったが、個別支援計画の見直しを行う時期となっている。

1 入所継続を前提に、日中活動の充実を図る。

2 家族の意向に沿って方針を立てる。

3 成年後見人の意向に沿って方針を立てる。

4 グループホームへの入居を調整する。

5 本人、関係者の参加による意思決定支援会議を開催する。

選択肢5が正解です。

第37回 問題25

福祉の措置に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 福祉サービスにかかる費用は全額国の負担となる。

2 被措置者とサービス提供事業者との間で、サービス提供に関する契約を結ばなければならない。

3 行政処分として福祉サービスの提供が決定される。

4 介護保険法の施行により、老人福祉法による措置入所は廃止された。

5 「障害者総合支援法」の施行に伴い、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にかかる施設入所の措置を都道府県が採ることとなった。

(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

選択肢3が正解です。選択肢4は介護保険法が施行されて「措置から契約へ」となりましたが、老人福祉法による措置は継続しています。

次の記事

それでは成年後見制度について詳しく見ていきます。

コメント