日常生活自立支援事業は、昔は「福祉サービス利用援助事業」と呼ばれていました。

その名の通り、福祉サービスの利用に当たって、サービスの選択や契約を援助する事業です。

日常生活自立支援事業の概要

日常生活自立支援事業は成年後見制度と並んで、認知機能が十分でない認知症高齢者や知的障害者、精神障害者を対象とした権利擁護のための制度です。

成年後見制度との違いは、成年後見制度を利用する方よりも認知レベルの高い方が対象です。

意思決定支援の一環として自分での意思決定に難があるこれらの方の権利を守るための制度の1つです。

根拠法

2000年に社会福祉事業法が改正された社会福祉法に規定されています。

事業対象

日常生活自立支援事業の対象は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等で判断能力が不十分で、かつ本事業の契約内容が判断できるレベルの能力を有している方です。

実施主体

実施主体は都道府県社会福祉協議会および指定都市社会福祉協議会です。窓口は市町村社会福祉協議会等になっていることが多いです。

僕の住んでいる京都市は政令指定都市なので、京都府社会福祉協議会と京都市社会福祉協議会の両方で日常生活自立支援事業が実施されてるよ。

日常生活自立支援事業を市町村社会福祉協議会などに委託することができ、委託された市町村社協は基幹的社会福祉協議会と呼ばれます。基幹的社会福祉協議会は全国に1,600以上あります。

援助の内容

福祉サービスの利用援助や苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助など、具体的には預金の払い戻しや解約などの金銭管理、定期訪問などによる生活変化を察知することなどです。

援助者

専門員(常勤)

専門員は初期相談から支援計画の策定、契約締結に関する業務や支援開始後の利用者の状況把握などを行います。

専門員は原則、社会福祉士か精神保健福祉士で研修を受けた者とされています。

生活支援員(非常勤)

生活支援員は支援計画に基づいて具体的な援助を行いますが、毎日仕事があるわけではないので非常勤と定められています。

利用料

実施主体が定める利用料を利用者が負担します。

訪問1回当たり1,200円とか(生活保護受給世帯は無料です)。

契約締結審査会

契約締結審査会は都道府県社会福祉協議会に設置されており、日常生活自立支援事業の契約に当たって契約能力の確認を行います。

成年後見制度との比較

概要でも書いたように、成年後見制度を利用するほどでもないけれど少し判断能力などに難があるという人が利用します。

さらに成年後見制度は様々な場面で法的拘束力は発生しますが、日常生活自立支援事業は本人の意思表出が十分な方が多く援助の内容を見ても分かるように重大な意思決定を伴う援助ではありませんので、法的拘束力云々の話は出てきません。

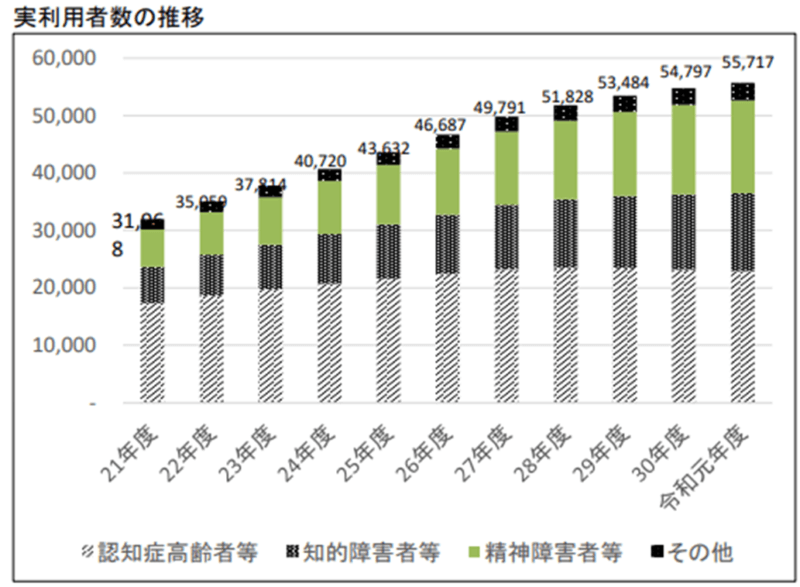

日常生活自立支援事業 実施状況

全国社会福祉協議会が毎年、日常生活自立支援事業実施状況をまとめています。

問合せ・相談件数

年間200万件以上の問い合わせがあり、そのうち約80万件が精神障害者で最多です。次いで認知症高齢者の77万件となっています。

契約件数

契約件数は2023年時点で約5.6万件で、そのうち約2万件が認知症高齢者で最多です。次いで精神障害者、知的障害者と続きます。

新規契約者数

2023年度の新規契約者数は約1万人で、認知症高齢者が半数以上を占めます。生活保護受給者が4割以上を占めています。

過去問

第28回 問題41

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 日常生活自立支援事業の開始当初は、知的障害者は利用対象外であった。

2 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、有料である。

3 実施主体は、地域包括支援センターである。

4 病院に入院した場合には、利用できない。

5 成年被後見人は利用できない。

1 日常生活自立支援事業の開始当初は、知的障害者は利用対象外であった。

知的障害者も利用対象です。

2 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、有料である。

無料です。その後は料金が発生します。

3 実施主体は、地域包括支援センターである。

実施主体は都道府県社会福祉協議会です。

4 病院に入院した場合には、利用できない。

そんなことはありません。

5 成年被後見人は利用できない。

これも正しくありません。成年後見制度を利用していても日常生活自立支援事業を併用できることがあります。

ということで、この問題には正解がありません。おそらく選択肢5を正解にしたいのでしょうが・・・。次の問題ではこのあたりの内容が問題になっています。

第31回 問題81

日常生活自立支援事業の利用等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 成年後見人による事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。

2 法定後見のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは、法律で禁じられている。

3 実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市町村社会福祉協議会に委託することができる。

4 実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することができる。

5 契約締結に当たって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。

1 成年後見人による事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。

利用契約の締結はできますが、保佐人や補助人は、福祉サービスの利用に関する代理権を付与されていなければ利用契約の締結はできません。

2 法定後見のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは、法律で禁じられている。

補助や保佐に該当しても契約能力がある場合は契約ができます。

3 実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市町村社会福祉協議会に委託することができる。

正しいです。

市町村社協だけでなく社会福祉法人やNPO法人、当事者団体や家族会等で法人格を有するものに委託できます。

4 実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することができる。

契約能力のある人が対象だから、利用開始も本人の申請によって開始されます。

なので間違いです。

5 契約締結に当たって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。

本人の判断能力に疑義がある場合は「契約締結審査会」に諮り、その意見を踏まえて利用の可否を判断します。

第35回 問題81

「日常生活自立支援事業実施状況」(2021年度(令和3年度)、全国社会福祉協議会)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数は100万人を超えている。

2 2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数の内訳では、知的障害者等の割合が最も多い。

3 新規契約締結者のうち、約7割が生活保護受給者であった。

4 新規契約締結者の住居は、7割以上が自宅であった。

5 事業実施主体から委託を受け業務を実施する基幹的社会福祉協議会の数は、約300であった。

1 2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数は100万人を超えている。

誤りです。問合せ・相談件数は100万件を超えていますが、実契約者数は5.6万人程度です。

2 2021年度(令和3年度)末時点で、実契約者数の内訳では、知的障害者等の割合が最も多い。

誤りです。実契約者数5.6万人のうち最も多いのは認知症高齢者で約2万人です。

3 新規契約締結者のうち、約7割が生活保護受給者であった。

誤りです。生活保護受給者は4割程度です。

4 新規契約締結者の住居は、7割以上が自宅であった。

これが正解です。

5 事業実施主体から委託を受け業務を実施する基幹的社会福祉協議会の数は、約300であった。

誤りです。基幹的社会福祉協議会は全国に1,600以上あります。

日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社協が、市町村社協に事業を委託した場合、その市町村社協は「基幹的社会福祉協議会」と呼ばれることを覚えておいてね。

次の記事

次は、更生保護制度を取り上げます。

コメント