診療報酬の概要

日本には国民皆保険制度があり、全ての国民が医療にかかった場合に一定割合の医療費が国から支給されます。

病院や診療所などの医療機関は、診療すると患者から支払われる医療費に加えて国から診療報酬を受け取ることができ、以下のルールで決められています。

決めるのはだれ?

診療報酬は、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問して、厚生労働大臣が決定します。

中医協はあくまでも諮問機関であって、診療報酬を決めるのは厚生労働大臣だよ。

改定の頻度は?

診療報酬は2年ごとに改定されます。1994年から西暦偶数年に改定されています。

ただし過去には消費税率引き上げ等に対応して不定期に改定が行われたこともありました。

介護報酬の改定は3年ごとなので6年に1度同時改定になりますが、2018年がその年でした。

なので医療計画の改定もこの年に合わせて6年毎となり、さまざまな計画や報酬などを同時改定したのが2018年でした。それ以降は6年毎に同時改定が訪れます。

生活保護基準は1年ごと、診療報酬は2年ごと、介護報酬は3年ごとの改定だね。

診療報酬の種類は?

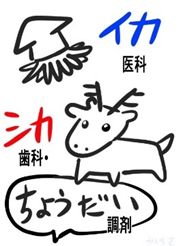

診療報酬は、医科、歯科、調剤の3区分あります。

それぞれ点数表にまとめられていて、例えば医科診療報酬点数表には初診料〇点、再診料〇点などと定められています。

全国で同じ額なの?

診療報酬は、1点10円で全国一律です。

ぴったり10円です。

介護報酬は1点ほぼ10円ですが、ぴったり10円ではありません(地域によって10.57円とか10.13円とか異なります)。

診療報酬は、国民皆保険制度ができたとき、1点1銭で始まりました。

その後、物価の上昇とともに1点2銭、3銭・・・と上がっていき、あるところで1点10円に決められました。

このとき、ぴったり10円にすることを反対した人もいました。

なぜなら「ぴったり」だと、その後据え置かれるのではないかと懸念したからです。

実際その通りになり、何十年以上も10円のまま変わっていません。

本来もっと高くないと採算が合わないので赤字の病院が多いようです。

ということで、診療報酬は1点ぴったり10円ということを覚えておきましょう。

これまでも、診療報酬に地域差をつけることは議論されてきたけど・・・

「出来高払い」と「包括払い」

我々が医療を受けた時、受けた医療サービスの内容によって医療費が積み上げられて計算されるものと、包括的に医療費が決まっているものがあります。

どのような診療が出来高払いで、どのような診療が包括払いなのか、覚えてください。

・外来診療

・急性期医療

外来診療は出来高払いです。当然ですよね。受けた医療サービスを積み上げて医療費が決まります。

・療養型入院

・急性期医療のDPC制度の入院など

出来高払いにすると、医療を提供した分だけ診療報酬が入ってくるので、不必要な医療が増えることになるよ。そこで包括払いが導入されたんだ。療養型入院などでは包括払いが適しているよね。

診療報酬支払機関

健康保険、共済組合、船員保険は「社会保険診療報酬支払基金」です。

国民健康保険、後期高齢者医療制度は「国民健康保険団体連合会(国保連)」です。

「評価療養」と「選定療養」

診療報酬が支払われない、いわゆる「保険の効かない」診療には評価療養と選定療養があります。

これまで見てきた診療報酬は保険適用の診療を受けた場合に支払われますが、保険適用外の診療を受けた場合は、保険適用できる部分も含めて、医療費全額が自己負担になります。このような保険診療と保険外診療の併用(混合診療)は原則禁止されており、全体として保険外診療(自由診療)扱いになります。

ただし、保険外診療の中でも評価療養(保険導入のための評価を行うもの)と選定療養(保険導入を前提としないもの)は保険診療との併用が認められ、保険診療部分には保険が適用されます。

つまり、評価療養も選定療養も保険外診療だから全額自己負担だけど、保険診療との併用が認められているんだね。

過去問

第31回 問題73

診療報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 診療報酬の点数は、通常2年に一度改定される。

2 診療報酬の改定率は、中央社会保険医療協議会が決定する。

3 DPC/PDPSは、分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。

4 診療報酬点数には、医科、歯科、看護報酬が設けられている。

5 外来診療報酬については、1日当たり包括払い制度がとられている。

1 診療報酬の点数は、通常2年に一度改定される。

正しいです。

2 診療報酬の改定率は、中央社会保険医療協議会が決定する。

間違いです。

診療報酬の改定率は中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて、決めるのは厚生労働大臣です。

3 DPC/PDPSは、分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。

DPC/PDPSは診断群分類別包括支払制度で、治療内容に関わらず「一日当たり」の金額が定められています。

「月ごと」ではありませんので間違いです。

4 診療報酬点数には、医科、歯科、看護報酬が設けられている。

診療報酬点数表は「医科」「歯科」「調剤」に分けられており、「看護報酬」はありません。

5 外来診療報酬については、1日当たり包括払い制度がとられている。

外来診療の診療報酬は出来高払い制度です。

第35回 問題72

診療報酬制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 診療報酬の点数は、通常3年に1度改定される。

2 診療報酬点数表は、医科、歯科、在宅医療の3種類が設けられている。

3 療養病棟入院基本料の算定は、出来高払い方式がとられている。

4 地域包括ケア病棟入院料の算定は、 1日当たりの包括払い方式がとられている。

5 診療報酬には、選定療養の対象となる特別室の料金が設けられている。

1 診療報酬の点数は、通常3年に1度改定される。

誤りです。2年毎に改定されます。

2 診療報酬点数表は、医科、歯科、在宅医療の3種類が設けられている。

誤りです。診療報酬点数表は、医科、歯科、調剤です。

3 療養病棟入院基本料の算定は、出来高払い方式がとられている。

誤りです。療養病棟入院基本料の算定は、出来高払いではなく包括払いです。

4 地域包括ケア病棟入院料の算定は、 1日当たりの包括払い方式がとられている。

正しいです。

5 診療報酬には、選定療養の対象となる特別室の料金が設けられている。

誤りです。選定療養や評価療養は保険適用外です。

第37回 問題105

診療報酬制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない。

2 混合診療が行われた場合、診療報酬は減額して支払われる。

3 診療報酬上で、社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。

4 DPC制度(DPC/PDPS)とは、診療報酬の出来高算定制度のことである。

5 診療報酬の全体の改定率は、社会保険診療報酬支払基金が決定する。

1 介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない。

誤りです。介護報酬は3年ごと、診療報酬は2年ごとに改定されますので、6年ごとに同時改定されます。2024年がその年でした。

2 混合診療が行われた場合、診療報酬は減額して支払われる。

誤りです。混合診療では診療報酬は支払われず(保険適用されず)、全額自己負担となります。

3 診療報酬上で、社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。

正しいです。社会福祉士を配置することで退院調整加算や患者サポート体制充実加算の対象となります。

4 DPC制度(DPC/PDPS)とは、診療報酬の出来高算定制度のことである。

誤りです。DPC制度(DPC/PDPS)は、診療報酬の包括払い制度です。

5 診療報酬の全体の改定率は、社会保険診療報酬支払基金が決定する。

誤りです。診療報酬の改定は、内閣が決定した改定率を前提にして、中央社会保険医療協議会で具体的な診療報酬点数の設定等に係る審議されます。

次の記事

次は、国家試験に頻出の国民医療費です。

コメント