社会保障給付費などが発表される社会保障費用統計は国家試験に頻出です。

国民医療費、地方行財政と並んでほぼ毎年出題されています。

これらは最新データで勉強しなければと思いがちですが、その必要はありません。

細かな数値は出題されませんので、大まかな傾向をつかむことが重要です。

社会保障給付費と社会保障関係費

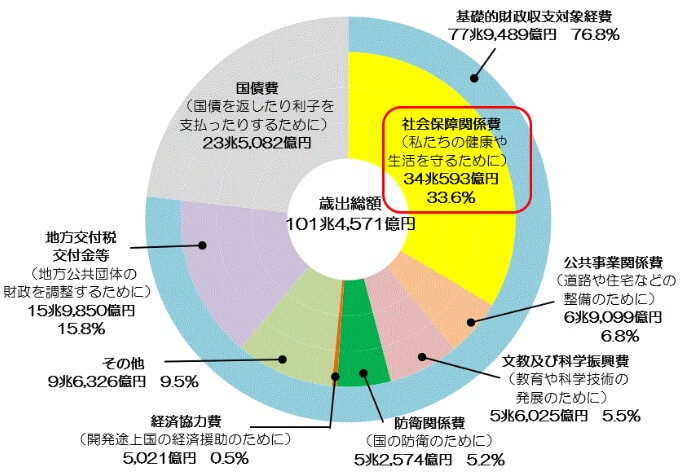

社会保障関係費は国の予算のうち社会保障関係の費用です。

近年では一般財源100兆円のうち30%程度の32兆円が社会保障関係費です。

一方で社会保障給付費は、年金や医療などの社会保障のために給付した費用の総額なので、140兆円という膨大な額になります。

社会保障関係費は国庫負担のみ、社会保障給付費は公費(国庫負担、地方負担)だけでなく保険料も含んだ必要総額です。

このように両者は全く別物ですので、しっかりその違いを押さえてください。

社会保障給付費

総額

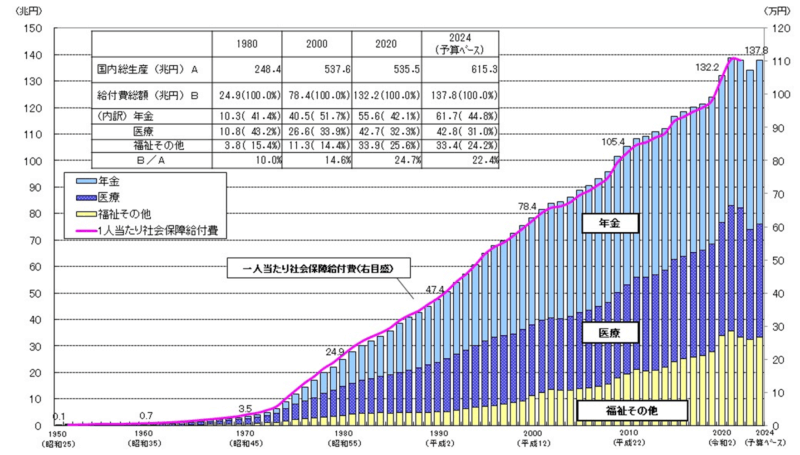

社会保障給付費は140兆円という国家予算より大きな額です。

この140兆円には公費だけでなく、社会保険料が含まれてこれほど大きな額になるのです。

GDP比で20%、国民所得比で30%を占めるほどの額です。

これはアメリカより高い値です。ただし、福祉の充実しているスウェーデンやフランスよりは低い値です。

下のグラフを見れば一目瞭然ですが、毎年どんどん増えています。

GDPが550兆円、国民所得が400兆円程度だったね。

詳細なデータは社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)を参考にしてください。

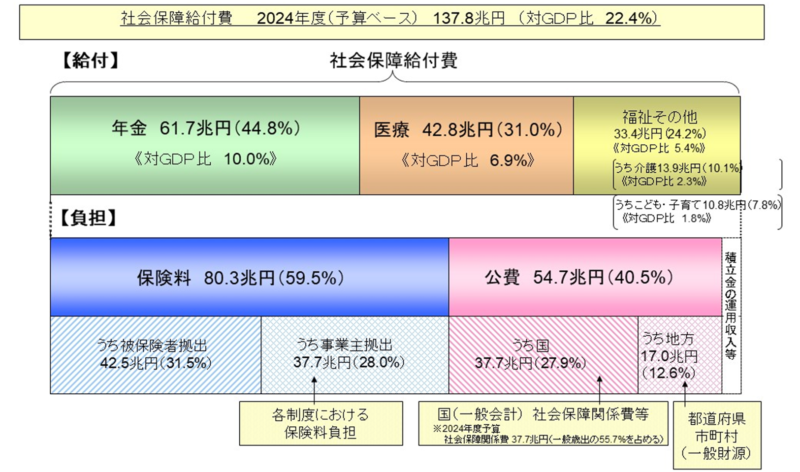

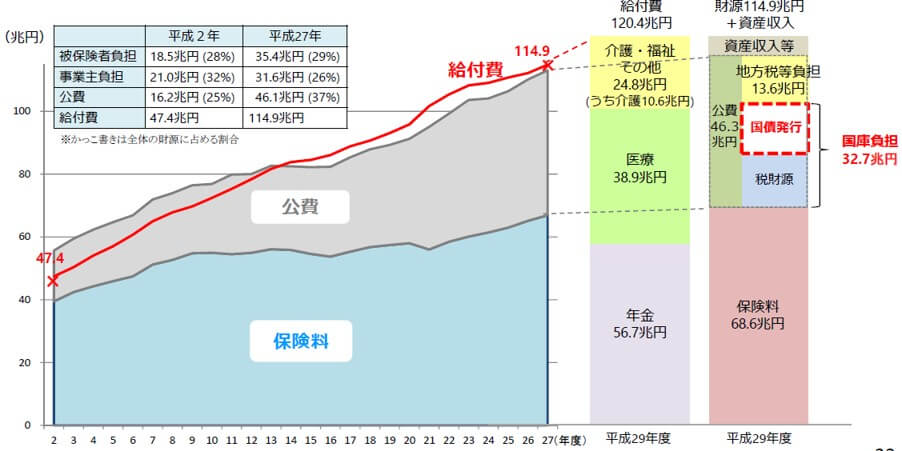

財源

2位:公費 4割

社会保障給付費は基本的には被保険者の保険料で賄うべきものです。

保険料だけでは足りないので公費からも支出されますが、公費が保険料を上回ることはありません。

下のグラフを見ると、公費より保険料の方が常に高くなっていますね。

ただ、公費の割合は増えてきていますが・・・

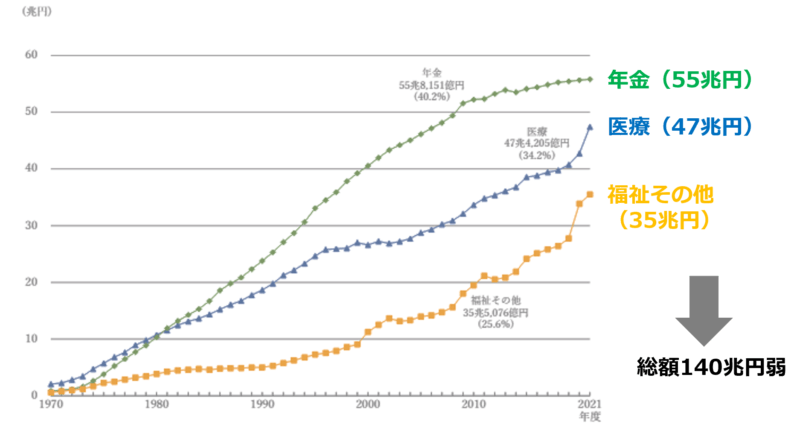

部門別社会保障給付費

2位:医療 3割

3位:福祉その他 2割

「年金」の支払いにかかる費用が最も大きいことを覚えておきましょう。

次いで「医療」、そして「福祉その他」にかかる費用も2割程度あることも頭に入れておいてください。

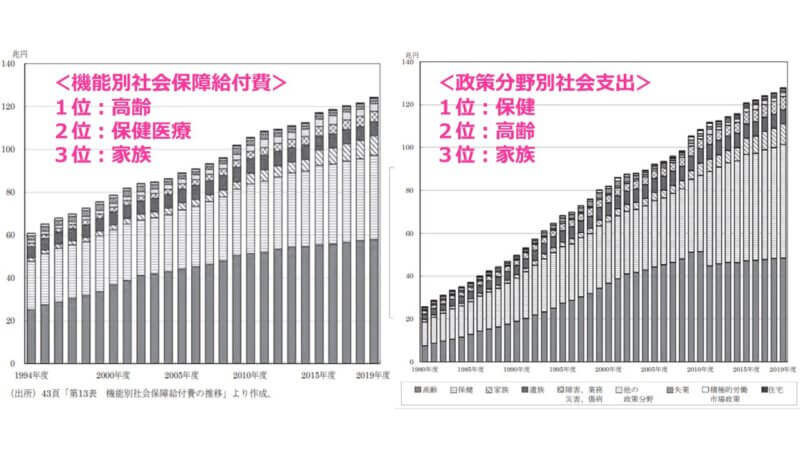

機能別社会保障給付費

2位:保健医療 3割強

政策分野別には「高齢」が最も多く、半分近くを占めています。

次いで「保健医療」です。

「家族」や「住宅」などは微々たるものです。

先ほどの部門別では第3位の「福祉その他」は2割もありましたが、政策分野別では3位以下は微々たるものです。

政策分野別社会支出

社会支出というのは、OECDの基準では以下の2点を満たすものと定義されています。

・人々の厚生水準が極端に低下した場合に、それを補うために個人や世帯に対して公的あるいは民間機関により行われる財政支援や給付

・社会的目的を有しており、制度が個人間の所得再分配に寄与しているか、または制度への参加が強制性を持っていること

つまり、年金・医療・介護などの社会保障関係費、生活保護や社会福祉に要する費用、児童手当などの給付費などなどを全てひっくるめた支出を社会支出といいます。

社会保障給付費とほぼ同じなんですが、施設設備費などを含むため社会保障給付費よりも少し高い額になっています。

例えば、2017年の日本の社会保障給付費は120兆円、社会支出は124兆円でした。

国民一人当たりでは、社会保障給付費94万円、社会支出98万円となっています。

機能別社会保障給付費では、1位が高齢、2位が保健医療でしたが、政策分野別社会支出では逆転し、1位が保健、2位が高齢になっています。

2位:高齢

一般的に国際比較をするときは社会支出で比較するから、政策分野別社会支出のデータが重要。

社会保障関係費

社会保障関係費の総額

国家予算が約100兆円で、その3割程度の約35兆円が社会保障関係費です。

国家予算で最も大きな割合を占めています。

詳しくは国税庁のページに載っています。

過去問

第29回 問題50

「平成25年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 社会保障給付費の対国内総生産比は20%を超えている。

2 政策分野別社会支出の構成割合が最も高いのは、「家族」に対する支出である。

3 政策分野別社会支出のうち、「住宅」支出の構成割合は10%を超えている。

4 部門別社会保障給付費の対国内総生産比をみると、「医療」が最も高い。

5 社会保障財源をみると、公費負担の割合が最も高い。

1 社会保障給付費の対国内総生産比は20%を超えている。

これが正解です。

GDP比で20%強、国民所得比で30%でした。

2 政策分野別社会支出の構成割合が最も高いのは、「家族」に対する支出である。

間違いです。

「高齢」が最も高いです。

3 政策分野別社会支出のうち、「住宅」支出の構成割合は10%を超えている。

間違いです。

「住宅」支出は0.5%程度しかありません。

4 部門別社会保障給付費の対国内総生産比をみると、「医療」が最も高い。

間違いです。

「年金」が最も高いです。

5 社会保障財源をみると、公費負担の割合が最も高い。

財源は保険料がメインで5割を超えています。

社会保障なので保険料より公費が上回るのはおかしいです。

第31回 問題43

次に掲げる2017年度(平成29年度)の国の一般会計歳出予算の社会保障関係費の中で、予算額が最も多いものを1つ選びなさい。

1 年金給付費

2 少子化対策費

3 生活扶助等社会福祉費

4 保健衛生対策費

5 介護給付費

これはずばり選択肢1が正解です。

社会保障関係費は年金給付費と医療給付費がほぼ同水準で、合計で全体の7割程度を占めます。

選択肢4の保健衛生対策費は医療給付費とは違いますので注意してください。

保健医療対策費は感染症予防や対策、その他公衆衛生の環境整備等に係る経費です。

第32回 問題50

「平成28年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費は、150兆円を超過した。

2 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を部門別(「医療」「年金」「福祉その他」)にみると、「福祉その他」の割合は1割に満たない。

3 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を機能別(「高齢」「保健医療」「家族」「失業」など)にみると、「家族」の割合は1割に満たない。

4 2016年度(平成28年度)の社会保障財源における公費負担の割合は、社会保険料の割合よりも大きい。

5 2015年度(平成27年度)における社会支出の国際比較によれば、日本の社会支出の対国内総生産比は、フランスよりも高い。

1 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費は、150兆円を超過した。

117兆円程度ですので、150兆円を超えているということはありません。

2 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を部門別(「医療」「年金」「福祉その他」)にみると、「福祉その他」の割合は1割に満たない。

「福祉その他」は第三位ですが、2割程度あります。

3 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を機能別(「高齢」「保健医療」「家族」「失業」など)にみると、「家族」の割合は1割に満たない。

これが正解です。

4 2016年度(平成28年度)の社会保障財源における公費負担の割合は、社会保険料の割合よりも大きい。

社会保険制度の財源として社会保険料より公費が上回ることはありません。

5 2015年度(平成27年度)における社会支出の国際比較によれば、日本の社会支出の対国内総生産比は、フランスよりも高い。

日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデンの6か国のうち、社会支出はフランスが最も高いです。

第37回 問題30

「令和3年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)による社会保障の費用等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 2021年度(令和3年度)の社会保障給付費の総額は、160兆円を超過している。

2 2021年度(令和3年度)の部門別(「医療」、「年金」、「福祉その他」)の社会保障給付費のうち、「福祉その他」の割合は2割を超過している。

3 2021年度(令和3年度)の政策分野別社会支出の割合が最も大きいのは「家族」である。

4 2021年度(令和3年度)の社会保障財源における公費負担の割合は、社会保険料の割合よりも大きい。

5 2020年度(令和2年度)の日本の社会支出は、対国内総生産比でみると、OECD加盟国の中で最も大きい。

1 2021年度(令和3年度)の社会保障給付費の総額は、160兆円を超過している。

誤りです。2021年度の社会保障給付費は、140兆円弱になっています。

2 2021年度(令和3年度)の部門別(「医療」、「年金」、「福祉その他」)の社会保障給付費のうち、「福祉その他」の割合は2割を超過している。

正しいです。第三位ですが2割を超えています。

3 2021年度(令和3年度)の政策分野別社会支出の割合が最も大きいのは「家族」である。

誤りです。政策分野別社会支出では、1位「保健」、2位「高齢」、3位「家族」です。

4 2021年度(令和3年度)の社会保障財源における公費負担の割合は、社会保険料の割合よりも大きい。

誤りです。この選択肢はよく出題されますが、公費が保険料を上回ることはありません。社会保険制度ですから。

5 2020年度(令和2年度)の日本の社会支出は、対国内総生産比でみると、OECD加盟国の中で最も大きい。

誤りです。OECD加盟国ではフランスが最も大きいです。

次の記事

次は、地方行財政です。

コメント

いつも分かりやすい講義をありがとうございます。

社会保障関係費の円グラフについてです。

国税庁の「一般歳出」ではなく、こちらのサイトでは「基礎的財政収支対象経費」として地方交付税交付金を足しているのには、

何か理由があるのでしょうか?

コメントありがとうございます。

動画やブログの記事で用いている円グラフは3か月以上前に国税庁のページから拝借してきたのですが、現在訪問すると地方交付税交付金を含まない一般歳出のグラフになっていますね。3か月前に私が訪問したときは基礎的財政収支対象軽費の円グラフになっていたような・・・。

深い意味はありません。歳出全体に対する社会保障関係費の割合が円グラフでわかればよかったので、どちらでも。

今後もお気づきの点があればどんどん教えていただけると嬉しいです。

何卒よろしくお願いいたします。

再来年受験ですが、カリスマ社会福祉士さんのサイトにぶつかったのをご縁に、3ヶ月半で動画114本も含め完走しました!(きのう)

通信課程で細かい文字だらけの教科書が20冊以上、全く大枠が見えなかったので、感謝しています。

大事ポイントもインパクトもありましたし。(どんどん入れてはどんどん忘れ)

ところで、社会保障と地方行財政が難解です。

ILOが社会保障の礎になったと思うのですが、もう少し説明もらえたら嬉しいです。

いつも(動画でも)ありがとうございます!

いつも楽しく学習させていただいております。

気になる箇所がありましたので質問させていただきます。

「政策分野別社会保障給付費」のランキングですが、国立社会保障・人口問題研究所の社会保障費用統計で調べたところ、一位が保健で、二位が高齢となっており、「機能別社会保障給付費」であれば、一位が高齢、二位が保健となるようです。この場合、「機能別社会保障給付費」として学習をすすめてもいいのでしょうか。

そのとおり!

詳しくはこちらの動画を~(≧▽≦)

https://www.youtube.com/live/8v5w9d8rt64?si=w_D-EHAesPOD_gLl&t=4924