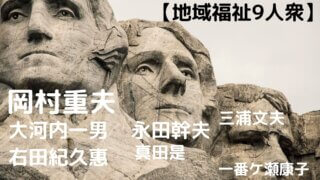

【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制 【社会的孤立】ひきこもり、ニート、ヤングケアラー 、8050問題、ダブルケア、セルフネグレクト、ゴミ屋敷、ホームレス

福祉を必要としているのは高齢者、障害者、児童だけではありません。この3者の縦割りの法体系によって、制度の狭間で福祉の恩恵を受けられない人たちが社会的に孤立し、困窮しているのが現代の社会です。様々な社会的孤立の形地域社会での孤立は、ひきこもり...

【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】ソーシャルワークの基盤と専門職

【共通】ソーシャルワークの基盤と専門職  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制  【共通】地域福祉と包括的支援体制

【共通】地域福祉と包括的支援体制