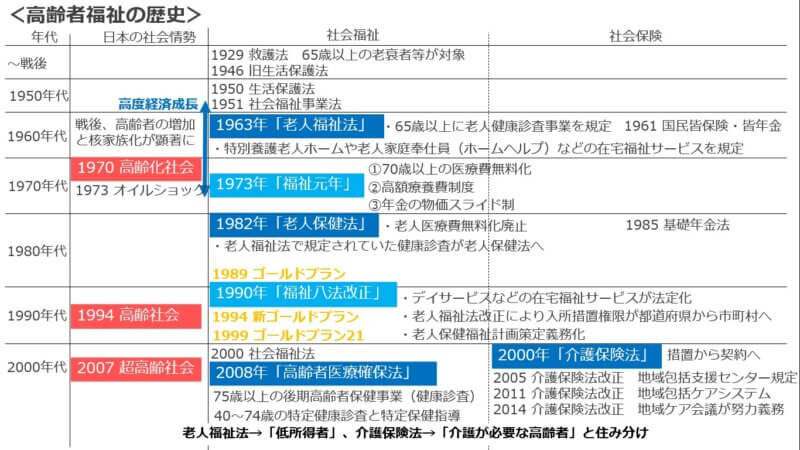

高齢者福祉は、1963年の老人福祉法制定までは救護法や生活保護法で救貧政策で守られていました。

戦前の救護法から戦後の生活保護法へと流れていきます。

戦前~戦後

| 年 | 法律 | 対象 |

|---|---|---|

| 1874年 | 恤救規則 | 70歳以上の老衰者など |

| 1929年 | 救護法 | 65歳以上の老衰者など |

| 1946年 | 旧生活保護法 | 無差別平等(欠格条項あり) |

| 1950年 | 現生活保護法 | 無差別平等(欠格条項なし) |

1929年 救護法

1874年にできた恤救規則では相互扶助を基本としていましたが、1918年に発生した米騒動が契機となり国の責任で救貧政策を本格的に実施し始めます。

その1つの形が救護法で、恤救規則では70歳以上となっていた対象を65歳以上まで拡大し、基本は居宅介護としながらも、養老院と呼ばれる救護施設(現在の養護老人ホーム)と孤児院(現在の児童養護施設)を規定しました。

1946年 旧生活保護法

旧生活保護法では、無差別平等で全ての人が対象とされましたが、勤労意欲のない者や素行不良な者は除外されるという欠格条項がありました。

旧生活保護法では、救護法で規定されていた救護施設(養老院)は、保護施設となりました。

1950年 現生活保護法

1950年に制定された現在の生活保護法では、完全無差別平等で欠格条項なしです。

旧生活保護法で規定されていた保護施設は、この時に養老施設となりました。

そして、1963年に老人福祉法が制定され、養老施設は養護老人ホームとなります。

1960年代

このころは高度経済成長の波に乗って、様々な福祉や社会保障が拡充されていきました。

1961年 国民皆保険・皆年金

当時、生活保護受給者の半分は病気によるもので医療保険が適用されない人が多く、国民皆保険制度が求められていました。

また、農民や自営業者には年金制度がなく国民皆年金制度も求められており、この年に実現しました。

1963年 老人福祉法

戦後は高齢者の増加とともに核家族化傾向が顕著になり老人に対する扶養意識が薄くなってきたことから、一人暮らしや寝たきり老人が増えてきました。

そこで「老人福祉法」を制定し病気の予防、早期発見早期治療を目指し、65歳以上の高齢者に対して老人健康診査事業を規定しました(この時に定められた健康診査は1982年に制定された老人保健法に移り、2008年には40~74歳に特定健康診査、75歳以上に後期高齢者健康診査となりました)。

1961年には国民皆保険・皆年金制度ができてたけど、高齢者については年金制度による老齢年金の支給と生活保護法による扶助としての養老施設への収容があるだけだったので国民の老後への関心の高まりにより「老人福祉法」が求められたんだよ。

老人福祉法では特別養護老人ホームや老人家庭奉仕員(ホームヘルプサービス)などの在宅福祉サービス、65歳以上の高齢者への健康診査が規定されています。

もともと老人福祉法による福祉サービスは低所得者向けではありませんでした。

しかし、現在は介護保険制度ができ、低所得の高齢者には老人福祉法、介護が必要な高齢者には介護保険法という住み分けがなされています。

1970年代

1970年 高齢化社会(高齢化率7%)

1970年に65歳以上の高齢者が7%を超え、高齢化社会に突入します。

70年代はじめはまだ高度経済成長が続き、税収もどんどん増えていく時代であったため、増え続ける高齢者対策として老人医療費無料化(老人福祉法改正)や高額療養費制度が作られています。

この制度ができた1973年を「福祉元年」と呼んでいます。

1973年 老人福祉法改正(福祉元年)

福祉元年の老人福祉法改正などによって実施された内容は、以下の3点を押さえておきましょう。

・高額療養費制度の創設

・年金の物価スライド制の導入

しかしその後、2度にわたるオイルショックによって経済成長が止まり、一転して福祉が縮小されていきます。

1973年 第一次オイルショック

福祉元年と同じ年にオイルショックが起こります。

1979年 第二次オイルショック

70歳以上の老人医療費無料化という大盤振る舞いをしたのですが、これによって安易に病院にかかる老人が増え、さらにオイルショックによって経済は低成長時代に入り、医療費の国庫負担が重くのしかかってきました。

そこで老人保健法を制定し、老人医療費無料化を廃止することになります。

1980年代

1982年 老人保健法

老人保健法によって老人医療費無料化が廃止され、老人福祉法で規定されていた老人健康診査事業が老人保健法へ移行しました。

老人保健法は1986年の改正で老人保健施設が作られ、病院を脱して要介護老人の心身の自立を支援し家庭への復帰を目指しました。

1989年 高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)

このころの高齢化スピードは目覚ましく、1994年には全人口の14%が高齢者となる「高齢社会」に突入しますが、わずか20数年で高齢化社会から高齢社会に移ったのは先進国の中でも異例です(アジアではシンガポールや韓国などが日本並に急速な高齢化が進んでいます)。

増え続ける高齢者対策として1989年に「ゴールドプラン」が策定されます。

ゴールドプランで示された在宅福祉サービスの数値目標などの達成に向けて、1990年には福祉八法が改正され「老人保健福祉計画」の策定が全ての市町村と都道府県に義務化されました。

その他、福祉各法に在宅サービス、デイサービス、ショートステイが法定化(ホームヘルパー制度は1963年の老人福祉法制定時からありました)、高齢者と身体障害者の措置権限が町村へ移譲などが進められていきます。

1990年代

1990年は日本の福祉の転換点となる福祉八法改正の年です。その前後に制定されたゴールドプラン、新ゴールドプランをしっかり押さえましょう。

1990年 老人福祉法改正、老人保健法改正(福祉八法改正)

大きな福祉の転換点となった1990年の福祉八法改正では、高齢者福祉の分野でも大きな改正がありました。老人福祉法や老人保健法が改正され、以下の内容が規定されています。

在宅福祉サービスの中でもホームヘルプは1963年の老人福祉法制定時からあって、1990年の福祉八法改正でデイサービスやショートステイも法定化されたんだ。これで在宅福祉サービスと施設サービスが市町村によって一元的に提供されるようになったんだよ。

1994年 高齢社会(高齢化率14%)

高齢化社会に突入した1970年からわずか24年で高齢社会に突入します。

1994年 新・高齢者保健福祉推進10か年戦略(新ゴールドプラン)

「21世紀福祉ビジョン」でゴールドプランの見直しが提言されます。

ゴールドプラン(10か年戦略)を策定することで見積もった数字が、翌年の福祉八法改正で義務化された老人保健福祉計画の内容と差があったため、10年を待たずして新ゴールドプランが策定されます。

1989年のゴールドプランは10か年戦略だったのに、たった5年で新ゴールドプランが制定されたのは、福祉八法改正で義務化された老人保健福祉計画がキッカケだったんだね。

1995年 高齢社会対策基本法

高齢社会対策基本法では、高齢社会対策の基本理念や施策の基本方針が規定され、内閣府に高齢社会対策会議が設置されます。

1999年 今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)

新ゴールドプランが1999年に終了するに伴ってゴールドプラン21が策定されました。

このように、1989年のゴールドプラン、1994年の新ゴールドプラン、1999年のゴールドプラン21というように、施設福祉から在宅福祉へと具体的な数値目標を掲げながら進められてきました。

そして2000年には介護保険法の制定に至ります。

2000年代

2000年 介護保険法

これまで高齢者福祉を担ってきた老人福祉法に加えて、社会保険制度としての介護保険法を制定し、国民全てが保険料を負担することになりました。

だれもが高齢者になり今後日本は超高齢社会に突入することを見据えると、老人福祉法という社会福祉制度だけでは支えきれないことが明らかになってきたからでしょう。

これによって日本の高齢者施策は老人福祉法による社会福祉制度(社会的弱者対象)と介護保険法による社会保険制度(一般人対象)の両制度が並行して運用されています。

社会保険制度は保険料が主な財源で、全て税金で賄われている障害福祉や児童福祉にはない体系です。

例えば特別養護老人ホームは老人福祉法における措置入所の施設だけど、介護保険法における介護老人福祉施設として都道府県から認可されれば、契約による利用が可能だよ。

利用者本人が自由に契約できるということは、利用者が契約できるレベルの能力が必要で、認知機能の低下した高齢者などの権利擁護のために、この同じ年に成年後見制度ができています。

介護保険制度と成年後見制度は車の両輪と言われていることからも、非常に重要な仕組みです。

2005年 介護保険法 改正

・地域包括支援センターが規定

・食費住居費が保険対象外に

・特定入所者介護サービス費が創設

・収益に応じて自己負担減少

2007年 超高齢社会(高齢化率21%)

ついに超高齢社会に突入しました。高齢社会になった1994年からわずか13年後のことです。高齢化スピードが速すぎます。

2008年 後期高齢者医療の確保に関する法律

老人保健法が改正され「高齢者医療確保法」になり、後期高齢者医療制度ができました。

老人保健法がなくなったので老人保健計画もなくなりました。

当時は後期高齢者という名称に批判が集まったけど、今はあまり抵抗なくみんな使ってるねぇ。

2011年 介護保険制度 改正

地域包括ケアシステムの実施への具体策が示されました。

2012年 認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)

認知症高齢者の急増に対応して、オレンジプランが策定されてました。

認知症はオレンジ、高齢者はゴールド、児童はエンゼルだね。

2014年 介護保険法 改正

「市町村は地域ケア会議を置くよう努めなければならない」とされました。

地域ケア会議とは、地域包括支援センターで多職種が話し合い、ケアプランのチェックなどを行う会議です。

2015年 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)

新オレンジプラン7つの柱は以下の通りです。

2.認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

3.若年性認知症施策の強化

4.認知症の人の介護者への支援

5.認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

6.認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーション、介護モデルなどの研究開発及びその成果の普及の推進

7.認知症の人やその家族の視点の重視

まとめ

高齢者の福祉施策は救護法や旧生活保護法による救貧の対象から1963年の老人福祉法で福祉の対象となります。

しかしその後の急速な高齢化により福祉制度では支えきれなくなることを見越して、2000年に一般人を対象とした介護保険制度による社会保険制度として国民全てが保険料を負担し合って支え合う制度になったのです。

現在では高齢者施策といえば介護保険が浮かびますが、老人福祉法も入所措置など重要な役割を担っています。

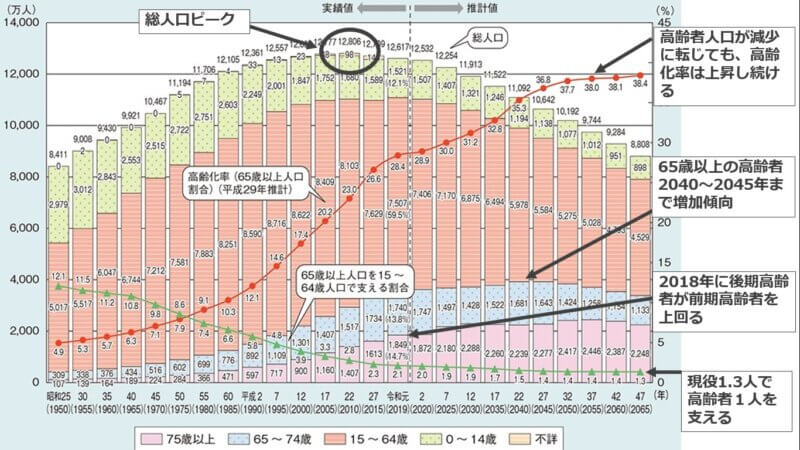

高齢化率について

高齢化率とは65歳以上の人口の占める割合で、日本やアジア各国では急速に高齢化が進んでいます。

| 年 | 社会 | 高齢化率 |

|---|---|---|

| 1970年 | 高齢化社会 | 7% |

| 1994年 | 高齢社会 | 14% |

| 2007年 | 超高齢社会 | 21% |

| 2008年 | 総人口max | |

| 2025年 | – | 30% |

| 2040年 | 高齢者数max | 35% |

| 2060年 | – | 40% |

日本は1970年に高齢化率7%を超え高齢化社会となりました。

そしてそのわずか24年後の1994年に高齢化率が倍の14%を超え、高齢社会になります。

2007年には高齢化率が21%を超え、超高齢社会に突入しています。

日本全体では少子化の影響で2008年に総人口のピークを迎えて以降、減少に転じています。

超高齢社会を迎えた2007年の翌年にピークを迎え、それ以降は減少の一途をたどっています。

あとはこのまま人口が減っていくだけなのですが、高齢化率はまだまだ上昇し続けます。

2025年には高齢化率30%(2025年は団塊の世代が後期高齢者になる年で社会保障費などが膨れ上がる2025年問題の年です)、2040年には高齢者数が最大値になることが予想されています。

その後、高齢者数も減少していきますが総人口の減少の方が大きいため、その後も高齢化率は上昇し2060年には約40%になることが予想されています。

過去問

第30回 問題49

「平成28年度版厚生労働白書」における高齢化などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 高齢化率が7%を超えてから14%に達するまでの所要年数を比較すると、日本の方がフランスよりも短い。

2 2010年(平成22年)以降、日本の総人口は増加に転じた。

3 2014年(平成26年)における都道府県別の高齢化率をみると、東京都の高齢化率は全国平均より高い。

4 2015年(平成27年)における高齢者人口は、生産年齢人口を上回っている。

5 65~69歳の労働力人口比率を2005年(平成17年)と2015年(平成27年)で比較すると、低下している。

1 高齢化率が7%を超えてから14%に達するまでの所要年数を比較すると、日本の方がフランスよりも短い。

これが正解です。

日本は高齢化が急速に進み、わずか24年で高齢化社会から高齢社会になっています。

アジア各国でも韓国やシンガポールは同じくらい急速に高齢化が進んでいますが、欧米と比べると日本ははるかに高齢化が速く進んでいます。

2 2010年(平成22年)以降、日本の総人口は増加に転じた。

2008年から日本の総人口は減少に転じています。

3 2014年(平成26年)における都道府県別の高齢化率をみると、東京都の高齢化率は全国平均より高い。

東京など都市部の高齢化率は低めですので間違いです。

4 2015年(平成27年)における高齢者人口は、生産年齢人口を上回っている。

そんなことはありません。

そうであれば日本経済が成り立たなくなります。

5 65~69歳の労働力人口比率を2005年(平成17年)と2015年(平成27年)で比較すると、低下している。

65~69歳の労働力人口比率は2005年に34.8%、2015年には42.7%と上昇しています。

なので間違いです。

高齢者の労働力人口比率は増加しているのですね。

第35回 問題127

日本の高齢者保健福祉施策の変遷に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 老人医療費支給制度による老人医療費の急増等に対応するため、1980年代に老人保健法が制定された。

2 人口の高齢化率が7%を超える状況を迎えた1990年代に高齢社会対策基本法が制定され、政府内に厚生労働大臣を会長とする高齢社会対策会議が設置された。

3 認知症高齢者の急増に対応してオレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)が 1990年代に策定され、その計画推進を目的の一つとして介護保険法が制定された。

4 住まいと介護の双方のニーズを有する高齢者の増加に対応するため、2000年代の老人福祉法の改正によって軽費老人ホームが創設された。

5 高齢者の医療の確保に関する法律による第3期医療費適正化計画では、2010年代から2020年代の取組の一つとして、寝たきり老人ゼロ作戦が初めて示された。

1 老人医療費支給制度による老人医療費の急増等に対応するため、1980年代に老人保健法が制定された。

これが正解です。老人医療費無料化の負担に対応するために老人保健法が制定されました。

2 人口の高齢化率が7%を超える状況を迎えた1990年代に高齢社会対策基本法が制定され、政府内に厚生労働大臣を会長とする高齢社会対策会議が設置された。

誤りです。高齢化率が7%を超えたのは1970年です。

3 認知症高齢者の急増に対応してオレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)が 1990年代に策定され、その計画推進を目的の一つとして介護保険法が制定された。

誤りです。オレンジプランは2012年に公表されています。

4 住まいと介護の双方のニーズを有する高齢者の増加に対応するため、2000年代の老人福祉法の改正によって軽費老人ホームが創設された。

誤りです。軽費老人ホームは1963年の老人福祉法制定時からあります。

5 高齢者の医療の確保に関する法律による第3期医療費適正化計画では、2010年代から2020年代の取組の一つとして、寝たきり老人ゼロ作戦が初めて示された。

誤りです。寝たきり老人ゼロ作戦は1989年のゴールドプランで掲げられました。

第36回 問題127

第二次世界大戦後の日本における高齢者保健福祉制度の展開過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 1950 年(昭和 25 年)の生活保護法では、常時介護を必要とする老人の家庭を訪問する老人家庭奉仕員が規定された。

2 1963 年(昭和 38 年)の老人福祉法では、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを含む、老人福祉施設が規定された。

3 1982 年(昭和 57 年)の老人保健法では、70 歳以上の高齢者にかかる医療費のうち、その自己負担分を無料化する老人医療費支給制度が規定された。

4 1997 年(平成 9 年)の介護保険法では、要介護認定を受け、要介護と判定された高齢者等は、原則 3 割の利用者負担で、介護サービスを利用できることが規定された。

5 2000 年(平成 12 年)の社会福祉法の改正では、高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)が策定されたことを受け、地域包括ケアシステムが規定された。

1 1950 年(昭和 25 年)の生活保護法では、常時介護を必要とする老人の家庭を訪問する老人家庭奉仕員が規定された。

誤りです。老人家庭奉仕員(ホームヘルパー)は1963年の老人福祉法で規定されています。

2 1963 年(昭和 38 年)の老人福祉法では、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを含む、老人福祉施設が規定された。

これが正解です。

3 1982 年(昭和 57 年)の老人保健法では、70 歳以上の高齢者にかかる医療費のうち、その自己負担分を無料化する老人医療費支給制度が規定された。

誤りです。老人医療費支給制度は1973年の福祉元年に老人福祉法に基づいて始まりましたが、1982年の老人保健法で定額の自己負担が導入されました。

4 1997 年(平成 9 年)の介護保険法では、要介護認定を受け、要介護と判定された高齢者等は、原則 3 割の利用者負担で、介護サービスを利用できることが規定された。

誤りです。介護保険法では原則1割負担となっています。

5 2000 年(平成 12 年)の社会福祉法の改正では、高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)が策定されたことを受け、地域包括ケアシステムが規定された。

誤りです。地域包括ケアシステムは医療介護総合確保推進法で以下のように定義されています。

「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

第37回 問題86

日本の高齢者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 1963年(昭和38年)の老人福祉法の制定によって、デイサービスやショートステイを含む在宅福祉サービスが法定化された。

2 1982年(昭和57年)の老人保健法の制定によって、市町村及び都道府県における老人保健福祉計画の策定義務が法定化された。

3 1997年(平成9年)の介護保険法の制定によって、介護保険の保険者は市町村及び特別区であることが法定化され、併せて広域連合や一部事務組合も保険者になる

ことができるようになった。

4 2005年(平成17年)の「高齢者虐待防止法」の制定によって、使用者(高齢者を雇

用する事業主)による虐待が高齢者虐待の定義の一つとして、法定化された。

5 2023年(令和5年)の「認知症基本法」の制定によって、国民に対して、認知症の

人を不当に差別する行為を禁止することが法定化された。

(注)1 「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」のことである。

2 「認知症基本法」とは、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」のこ

とである。

1 1963年(昭和38年)の老人福祉法の制定によって、デイサービスやショートステイを含む在宅福祉サービスが法定化された。

誤りです。在宅福祉サービスの中でも老人福祉法制定時にあったのはホームヘルプだけで、デイサービスやショートステイは1990年の福祉八法改正の時に規定されています。

2 1982年(昭和57年)の老人保健法の制定によって、市町村及び都道府県における老人保健福祉計画の策定義務が法定化された。

誤りです。老人保健福祉計画は1990年の福祉八法改正で義務化されました。

3 1997年(平成9年)の介護保険法の制定によって、介護保険の保険者は市町村及び特別区であることが法定化され、併せて広域連合や一部事務組合も保険者になることができるようになった。

これが正解です。

4 2005年(平成17年)の「高齢者虐待防止法」の制定によって、使用者(高齢者を雇

用する事業主)による虐待が高齢者虐待の定義の一つとして、法定化された。

誤りです。高齢者虐待防止法では、養護者と養介護施設従事者等による虐待が定義されており、使用者による虐待は定義されていません。これは障害者虐待防止法の定義です。

5 2023年(令和5年)の「認知症基本法」の制定によって、国民に対して、認知症の

人を不当に差別する行為を禁止することが法定化された。

誤りです。認知症基本法には認知症の人への差別禁止は規定されていません。

講義動画

次の記事

高齢者福祉を見てきましたが、これだけでは足りません。

高齢者福祉の歴史は「養護老人ホーム」と「健康診査事業」の歴史でもあります。

次は高齢者福祉の歴史パート2です。

コメント