高齢者福祉の変遷を見ていく中で軸になるのは、「高齢化率」、「養護老人ホーム」、「健康診査事業」の移り変わりです。

現在は特別養護老人ホームが主流になりましたが、歴史的には養護老人ホームが重要な役割を演じてきました。

特養との違いも含めて、その変遷を学んでいきましょう。

養護老人ホーム&特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

高齢者福祉の歴史は、養護老人ホームの歴史でもあります。

養護老人ホームは、戦前の救護法では「養老院」として始まり、旧生活保護法では「保護施設」、現生活保護法では「養老施設」、そして、1963年に老人福祉法が制定され老人に特化した福祉が整備される中で「養護老人ホーム」が規定されました。

この時の入所要件は、「65歳以上であって身体上又は精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受ける事が困難な者」とされています。

| 年 | 養護老人ホームの変遷 |

|---|---|

| 1929年 救護法 | 救護施設(養老院) |

| 1946年 旧生活保護法 | 保護施設 |

| 1950年 生活保護法 | 養老施設 |

| 1963年 老人福祉法 | 養護老人ホーム、入所要件は身体上精神上環境上及び経済的理由 |

|

1990年 老人福祉法改正(福祉八法改正) |

措置入所権限が都道府県から市町村へ |

| 2000年 介護保険法 | 措置から契約の流れの中で措置施設として存続 |

| 2006年 老人福祉法改正 | 養護老人ホーム、入所要件は環境上及び経済的理由 |

特別養護老人ホーム

1963年に老人福祉法が制定され、養護老人ホームと同時に特別養護老人ホーム、軽費老人ホームも規定されました。

これらは措置入所施設として運営され、1990年の老人福祉法改正(福祉八法改正)によって、措置権限は都道府県から市町村へ移譲されました。

2000年に介護保険法が制定されて、措置から契約の流れの中で、養護老人ホームは措置施設として存続していきます。

特別養護老人ホームの方は、介護保険法の制定によって「介護老人福祉施設」として契約によって入所することができるようになりました。

つまり、特別養護老人ホームは、老人福祉法で規定される措置入所施設でもあり、介護保険法で規定される介護老人福祉施設として都道府県に認可されれば、契約による利用もできるのです。

特別養護老人ホームは、介護保険法で規定される介護老人福祉施設として「介護が必要な高齢者」が対象であるのに対して、養護老人ホームは「環境上又は経済的理由により居宅で養護を受ける事が困難な者」とされています(2006年の老人福祉法改正で「身体上又は精神上」の理由は削除されました)。

つまり、養護老人ホームは介護が必要という理由だけで入所することはできず、「自立した日常生活を営み社会的活動に参加するために必要な指導および訓練その他の援助を行う施設」とされています。

2006年 老人福祉法改正 養護老人ホームの入所要件から「身体上または精神上の理由」を削除

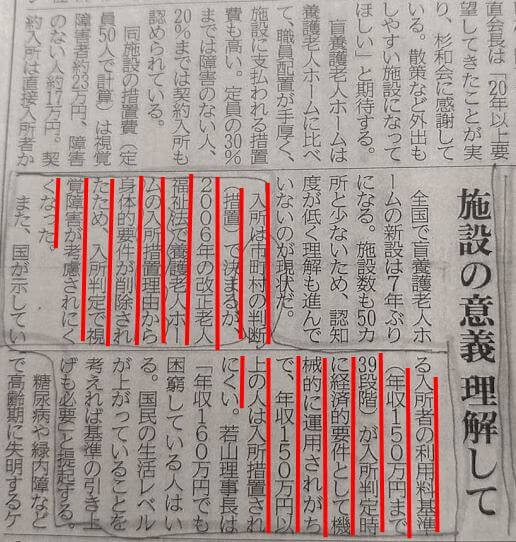

上記のポイントにあるように、2006年から養護老人ホームは身体上の理由だけでは入所できなくなりました。その影響は以下の新聞記事にも表れています。

養護老人ホームには「盲養護老人ホーム」という視覚障害者向けの養護老人ホームがあります。

これまでは視覚障害というのは養護老人ホームの入所要件に合致していたのですが、2006年から身体的理由が削除されたため、視覚障害者が盲養護老人ホームに入所しにくくなっているという記事です。

経済的理由が当てはまらないと、視覚障害があっても入所できないという内容です。

その経済的理由とは記事にあるように「年収150万円以下」と書かれています。

高齢者向け施設は、養護老人ホームと特養だけでなく、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サ高住など様々ありますので、詳細は以下の記事で。

健康診査事業

高齢者への健康診査事業の移り変わりを見ていきましょう。初めに規定されたのは、1963年の老人福祉法制定時です。

その後、1982年に老人保健法が制定され、健康診査事業は老人保健法に移ります。

そして、2008年に高齢者医療確保法が制定され、後期高齢者医療制度ができたことで老人保健法が改正され、特定健康診査と特定保健指導が高齢者医療確保法に規定されました。

| 年 | 健康診査事業 |

|---|---|

| 1963年 老人福祉法 | 65歳以上に健康診査事業を規定 |

| 1982年 老人保健法 | 老人福祉法で規定されていた健康診査事業が老人保健法へ |

| 2008年 高齢者医療確保法 | 老人保健法が改正され、特定健康診査として高齢者医療確保法へ |

特定健康診査の目的は、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善」であることを覚えておいてね。

まとめ

| 年 | 措置入所施設 | 健康診査 | 医療費 |

|---|---|---|---|

| 1929年 救護法 |

●救護施設(養老院) | ||

| 1946年 旧生活保護法 |

●保護施設 | ||

| 1950年 生活保護法 |

●養老施設 | ||

| 1963年 老人福祉法 |

●養護老人ホーム(身体上精神上環境上及び経済的理由) |

65歳以上に健康診査事業 | |

| 1973年 福祉元年 |

70歳以上医療費無料化 | ||

| 1982年 老人保健法 |

健康診査事業が老人保健法へ | 医療費無料化廃止 | |

| 1990年 老人福祉法改正(福祉八法改正) |

措置入所権限が都道府県から市町村へ | ||

| 2000年 介護保険法 |

措置から契約の流れの中で措置施設として存続 | ||

| 2005年 老人福祉法改正 |

●養護老人ホーム(環境上及び経済的理由) | ||

| 2008年 高齢者医療確保法 |

特定健康診査として高齢者医療確保法へ | 後期高齢者医療制度 |

過去問

第30回 問題131

高齢者に関わる保健医療福祉施策に関する次の記述のうち、施策の開始時期が最も早いものを1つ選びなさい。

1 老人福祉法による70歳以上の者に対する老人医療費支給制度

2 老人保健制度

3 老人福祉法による65歳以上の者に対する健康診査

4 介護保険制度

5 高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)

1 老人福祉法による70歳以上の者に対する老人医療費支給制度

これは1973年の福祉元年の出来事です。

70歳以上の老人の医療費無料化ですね。

2 老人保健制度

老人保健法が制定されたのは1983年です。

福祉元年の医療費無料化が厳しくなって制定されましたので、選択肢1より後ということになります。

3 老人福祉法による65歳以上の者に対する健康診査

老人福祉法は1963年でした。

老人関係ではこれが最も早くにできた法律で、これが正解です。

4 介護保険制度

2000年にできました。

5 高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)

1989年に作られました。

福祉八法改正が行われた1990年の1年前で、福祉八法改正で見直されたのでしたね。

第29回 問題127

老人福祉法の展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 老人福祉法制定時(1963年(昭和38年))には、特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。

2 65歳以上の者に対する健康診査事業は、老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化された。

3 高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年))を円滑に実施するため、老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年(平成2年))が行われた。

4 老人家庭奉仕員派遣制度は、老人福祉法改正時(1990年(平成2年))に、デイサービスやショートステイと共に法定化された。

5 介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))に合わせて、老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。

1 老人福祉法制定時(1963年(昭和38年))には、特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。

養護老人ホームの説明になっています。

養護老人ホームは経済的に困っている人が対象、特別養護老人ホームは介護が必要な人が対象です。

2 65歳以上の者に対する健康診査事業は、老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化された。

65歳以上の健康診査事業は老人福祉法が制定された1963年に同法によって規定されたので間違いです。

3 高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年))を円滑に実施するため、老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年(平成2年))が行われた。

高齢者保健福祉推進十か年戦略というのはゴールドプランのことです。

ゴールドプランが制定された翌年に福祉八法改正で老人福祉法が改正され老人福祉計画が法定化されました。

4 老人家庭奉仕員派遣制度は、老人福祉法改正時(1990年(平成2年))に、デイサービスやショートステイと共に法定化された。

1990年の福祉八法改正で、デイサービスやショートステイは法定化されましたが、老人家庭奉仕員派遣制度(ホームヘルパー制度)は1963年の老人福祉法制定時から法定化されています。

5 介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))に合わせて、老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。

間違いです。

老人福祉施設等の入所事務の権限が都道府県から市町村に移譲されたのは、1990年の福祉八法改正の時です。

第31回 問題126

日本における高齢者の保健・福祉に係る政策に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 老人福祉法制定前の施策として、生活保護法に基づく特別養護老人ホームでの保護が実施されていた。

2 老人福祉法の一部改正により実施された老人医療費支給制度では、65歳以上の高齢者の医療費負担が無料化された。

3 老人医療費支給制度による老人医療費の急増等に対応するため、老人保健法が制定された。

4 高齢者保健福祉推進十カ年戦略(ゴールドプラン)の中で、老人保健福祉計画の策定が各地方自治体に義務付けられた。

5 介護保険法の制定により、それまで医療保険制度が担っていた高齢者医療部分は全て介護保険法に移行した。

1 老人福祉法制定前の施策として、生活保護法に基づく特別養護老人ホームでの保護が実施されていた。

特別養護老人ホームではなく養老施設です。

特別養護老人ホームは老人福祉法で規定されましたので間違いです。

2 老人福祉法の一部改正により実施された老人医療費支給制度では、65歳以上の高齢者の医療費負担が無料化された。

1973年の老人医療費無料化は65歳以上ではなく70歳以上でした。

3 老人医療費支給制度による老人医療費の急増等に対応するため、老人保健法が制定された。

これが正解です。

老人医療費無料化による医療費の急増などを是正するために老人保健法が制定されたのです。

4 高齢者保健福祉推進十カ年戦略(ゴールドプラン)の中で、老人保健福祉計画の策定が各地方自治体に義務付けられた。

老人保健福祉計画の策定が義務付けられたのは、ゴールドプラン策定の翌年の福祉八法改正(老人福祉法改正)です。

5 介護保険法の制定により、それまで医療保険制度が担っていた高齢者医療部分は全て介護保険法に移行した。

すべての介護保険法に移行したわけではありませんので間違いです。

介護が必要なサービスのみが介護保険法に移行しました。

第34回 問題134

事例を読んで、M相談員(社会福祉士)がAさんの娘に説明をした入所施設について、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

S市に住むAさん(75歳)は、大手企業の管理職として仕事をしていたが、過労が原因で60歳の時に脳梗塞を起こし、緊急入院した。幸い一命は取り留め、退院後はリハビリテーションに努めたものの、右半身に麻痺が残り、要介護4の状態となった。Aさんの介護は長年、主に妻が担い、必要に応じて介護支援専門員と相談し、短期入所生活介護や訪問介護などのサービスを利用していた。しかし、1か月前に長年連れ添った妻が亡くなり、その後は娘が遠距離介護をしていたが、Aさんが、「施設に入所し、そこで残りの人生を全うしたい」と希望したので、娘はS市介護保険課のM相談員に相談した。そこで、M相談員は、S市の「入所に関する指針」等を参考にしながら、Aさんに最も適した入所施設について、娘に説明をした。

1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

2 介護老人保健施設

3 介護医療院

4 養護老人ホーム

5 軽費老人ホーム

選択肢1が正解です。それ以外の選択肢については「高齢者の住まい」についてを参照してください。

次の記事

高齢者福祉の次は障害者福祉の歴史です。

コメント