社会福祉士・介護福祉士国家試験の学習は「福祉三法」から始めましょう。

福祉の基本です。

戦後の福祉三法

戦後すぐに制定された以下の3つの法律を「福祉三法」と呼んでいます。

・児童福祉法

・身体障害者福祉法

1946年 (旧)生活保護法

戦後すぐのこの時期、食料も家もない「浮浪者」と呼ばれる困窮者が街にあふれ、福祉三法の中でもまず生活保護法が制定され、浮浪者たちを救済するために居宅保護や金銭給付が行われました。

日本国憲法が制定されたのは11月、旧生活保護法が制定されたのは9月だから、旧生活保護法の方が早くに制定されたんだよ。生活困窮者を救うことが喫緊の課題だったからだね。

生活困窮者の中には高齢者や障害者、孤児など、今ではそれぞれの法律で守られている人たちがごちゃ混ぜになって保護されていました。

この法律は、1950年に現在の生活保護法に改められています。

旧生活保護法では無差別平等とはいいながらも素行不良の者や勤労意欲のない者は対象外でしたが、1950年に現在の生活保護法が制定され、完全無差別平等になりました。

1947年 児童福祉法

戦後は戦争で親を亡くした戦災孤児や浮浪児が街にあふれ、この法律ができるまでは生活保護法で守られていました。

1947年当時、戦争で両親を失った戦災孤児は全国で12万人もいたんだよ。その多くは親戚に引き取られたりしたけど、それでも行き場のない孤児が多かったみたい。

旧生活保護法が制定された翌年、児童福祉法が制定されました。

現在では児童福祉六法という児童関係の法律が整備されていますが、その中でも児童福祉法は児童福祉の柱として中心となる法律であり続けています。

児童福祉法には、児童福祉の理念、児童(障害児)福祉サービス、児童福祉施設、児童虐待の防止など、様々な内容が規定されており、特に児童福祉の理念(第1条~第3条)は、児童福祉の全ての法律の基本理念となっています。

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

児童福祉法が制定された同じ年に「学校教育法」も制定されたよ。これによって障害児には特殊教育という一般児童とは分離した教育が実施されるようになったんだ。現在では特殊教育から「特別支援教育」と呼ばれるようになってるね。

1949年 身体障害者福祉法

戦後の日本には、傷痍軍人と呼ばれる戦争で負傷した軍人が多くいました。

その中には戦争で手足を失ったり失明するなど、身体障害のある人も多かったのです。

当時の日本の障害者数は50万人、そのうち退役軍人が6割を占めていたよ。

そこで身体障害者福祉法が制定され、傷痍軍人などの身体障害者の「更生」を目的とした法律が出来ました。

この法律が、日本初の障害者関連の法律です。

当時、日本を占領していたGHQは、傷痍軍人の優遇政策(恩給や年金)は戦争美化につながるとして廃止の方向で進めていました。

傷痍軍人には鉄道運賃の無賃・割引制度なんかもあったよ。

身体障害者福祉法も傷痍軍人のための法律として、GHQは難色を示し、福祉三法の中でもこの法律だけ制定が遅れました。

1948年にヘレンケラーが来日し、日本の各地で障害福祉に関する講演を行い、国民の関心が集まり、その翌年、身体障害者福祉法の制定に至ったんだ。

1950年 生活保護法

旧生活保護法が新しく生まれ変わり、「4原理」と「4原則」を柱にする現在の生活保護法がスタートしました。

生活保護法の4原理や4原則はあとで学ぶので心配しないで。

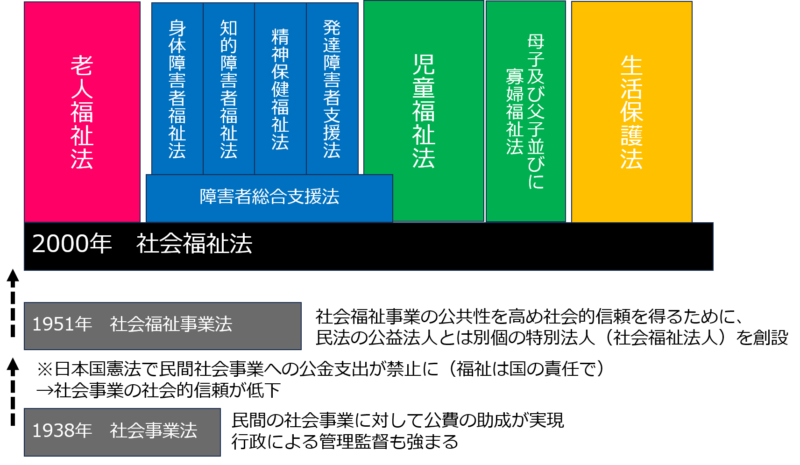

1951年 社会福祉事業法

1951年に制定された社会福祉事業法によって、福祉三法で規定される社会福祉事業(福祉サービス)が、国の責任で行政の措置として提供され(費用は応能負担)、さらに社会福祉法人などの民間に措置委託という形で行わせるという基盤が整えられました。

この社会福祉事業法は2000年に社会福祉法となり、現在の福祉制度の基盤となっています。

まとめ

戦後すぐに制定された福祉三法は、戦後の生活困窮者、戦災孤児、傷痍軍人という、戦後という時代背景を象徴する人々を救うために整備されてきました。

1947年:戦災孤児→児童福祉法

1949年:傷痍軍人→身体障害者福祉法

1950年:生活保護法

そして、福祉三法制定後の1951年に社会福祉事業法が制定され、福祉三法で規定される福祉サービスの供給体制の仕組みが整いました。

福祉三法は、旧生活保護法ではなく1950年の生活保護法を含めるのが一般的かな。

福祉事務所所管の福祉三法

福祉三法といえば一般的には戦後すぐに制定された福祉三法ですが、現在では都道府県福祉事務所が所管する「福祉三法」というものがあります。

これらは同じ3つの法律と勘違いしている受験生が非常に多いのですが、実は違います。

| 年 | 法律 | 戦後の福祉三法 | 都道府県福祉事務所所管の福祉三法 |

|---|---|---|---|

| 1947年 | 児童福祉法 | 〇 | 〇 |

| 1949年 | 身体障害者福祉法 | 〇 | |

| 1950年 | 生活保護法 | 〇 | 〇 |

| 1964年 | 母子福祉法 | 〇 |

さらに「戦後の福祉六法」と「市町村福祉事務所が所管の福祉六法」も異なります。

以下の記事で詳しく学びましょう。

コメント