昔のいわゆる「養子縁組」は、血のつながっていない子どもを実子にして親子関係を結ぶことですが、近年は児童虐待などで親から切り離して特別な養子縁組が必要になるケースが増えています

そこで虐待ケースなどが原因の特別な養子縁組を「特別養子縁組」とし、従来の養子縁組を「普通養子縁組」と呼んでいます。

特別養子縁組のことを知っている人の割合は30%程度、あまり制度のことが知れ渡っているとは言えません。さらに普通養子縁組との違いを説明できる人は15%程度です。

社会福祉士になる人は、必ず普通養子縁組と特別養子縁組の違いを説明できるようになっておきましょう。

特別養子縁組や里親制度は、親が不在であったり虐待を受けていたり何らかの問題を抱えた児童を対象とした制度ですので、まずは「要保護児童」と「要支援児童」の定義を押さえましょう。

要保護児童と要支援児童

児童福祉法には以下の規定があります。

要支援児童:保護者による養育を支援することが必要と認められる児童

要保護児童は親が居なかったり親から虐待を受けたりして保護しなければならない児童ですから、都道府県知事によって里親への委託が行われたりします。

養子縁組制度

養子縁組制度は実の親子でない人との間で、親子関係を法的に結べる制度で、民法に規定されています。

養子縁組制度には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類あります。

普通養子縁組

普通養子縁組は昔からあるいわゆる養子縁組で、当事者の合意で行われます。

養子から見れば実親と養親の2種類の親が存在することになりますが親権は養親にあります。

養子は戸籍上は養子・養女となります。

独身でも養子を迎えることが出来ますが、養親は20歳以上か、婚姻歴があれば20歳未満でも養親になれます。

特別養子縁組

特別養子縁組は、虐待などで親から引き離さなければならない子どもや、望まない妊娠などで生まれてくる子ども等の養子縁組で、実親との親子関係が解消されます。

ですので厳しい以下のような条件があります。

● 養子は原則15 歳未満

● 実親の同意(ただし、実親の虐待や遺棄が理由の場合は不要となることがある)

以前は特別養子縁組の条件が「6歳未満」だったけど、2020年4月に民法が改正され、「15歳未満」になったよ。

申立ては家庭裁判所に審判請求しなければならず、これらの条件に基づいて審判されます。

特別養子縁組が成立すると、親権は養親に移り、戸籍上は長男・長女と表記されます。

養親との離縁は原則不可です。

里親制度

里親制度は育てられない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育する制度で、児童福祉法に規定されています。養子縁組のように法的に親子関係を結ぶものではなく、実親が親権者となります。

未婚の男性でも研修を受講すれば里親になれます。

虐待を受けた子供たちが、みんな優しい里親さんのところに行ければいいんだけど、多くは施設で保護されるよ。

日本では、里親委託(家庭養護)よりも施設養護が主流だよ。

欧米諸国では施設養護よりも家庭養護が多い状況だよ。

養育里親

養育里親は、養子縁組を目的とせず要保護児童を預かる里親です。

専門里親

専門里親は、虐待された児童や非行、身体知的障害児などの里親です。

養育里親として3年以上の経験が必要で研修も義務です。

養子縁組里親

養子縁組里親は、将来的な養子縁組を想定した里親です。

親族里親

親族里親の条件である親族の範囲は、2011年度の法改正で「扶養義務者又はその配偶者」となりました。つまり親族里親は「祖父・祖母・兄弟姉妹」ということです。

2011年以前は3親等内の親族ということで叔父・叔母も親族里親でした。しかし親族里親は里親手当がもらえず、本来叔父や叔母は養育里親として里親手当をもらえるべきとの考えから、2011年の法改正で親族里親の対象から叔父や叔母が外れたのです。

※親族里親以外は都道府県知事が管理する名簿へ登録され研修が義務

子どもの立場で考えると、赤の他人である養育里親よりも親族である親族里親が良いはず。だから親族里親が優先され、叔父・叔母もその範囲内だったんだけど、叔父・叔母が里親手当の支給されない親族里親であるのはどうなのかという問題提起から、2011年に法改正され、叔父・叔母は里親手当が支給される養育里親になったよ。

里親まとめ

4種類全ての里親について「養育費」は支給されますが、「里親手当」が支給されるのは養育里親と専門里親のみです。親族里親や養子縁組里親はそもそも扶養義務がありますから里親手当は支給されません。

親族里親の場合、祖父母よりも叔父・叔母の方が年齢的に親世代なので、そのほうが望ましいでしょう。しかし2011年以前は叔父・叔母は親族里親のため里親手当が支給されませんでした。しかし法改正によって親族里親の条件が「扶養義務者」となって、叔父や叔母が里親手当の支給されない親族里親ではなく、里親手当の支給される養育里親になれるようになりました。

| 親族里親 | 養子縁組里親 | 養育里親 | 専門里親 | |

|---|---|---|---|---|

| 養育費 | 5~6万円 | 5~6万円 | 5~6万円 | 5~6万円 |

| 里親手当 | 無し | 無し | 9万円 | 14.1万円 |

養子縁組と里親制度の比較

| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | 里親 | |

|---|---|---|---|

| 手続き | 当事者の合意で届出 | 家庭裁判所に申立て審判を受ける | 児童相談所から委託を受ける |

| 親子関係 | 実親と養親 | 養親 | 実親 |

| 親権 | 養親 | 養親 | 実親 |

| 子どもの年齢等 | 養親より年下 | 15歳未満 | 原則18歳未満 |

| 養親の年齢等 | 20歳以上 | 25歳以上と20歳以上の夫婦 | 自治体による |

| 養親との離縁 | 可 | 原則不可 | 18歳まで |

| 戸籍 | 養子・養女 | 長男・長女 | 変更なし |

| 養育費の支給 | なし | なし | 国と地方自治体から養育費と里親手当 |

養子縁組と里親の決定的な違いは法的な親子関係があるかないかです。

これによって相続とか税金とかいろいろ変わってきます。

因みに「婿」とは男性が女性姓になること。

婿養子はさらにその親の養子になること。

婿養子というのは何のため?

嫁の親の実の子どもになることで相続権が発生するというメリットがあるんだね。

ファミリーホーム

ファミリーホームは里親版グループホームのようなもので、第二種社会福祉事業です。

要保護児童の養育経験のある者が経営者になれて、夫婦2人の養育者と1人以上の補助者が必要で、ファミリーホームの経営で生活している人もいるようです。

ファミリーホームは里親が大きくなったものであり、施設が小さくなったものではないと位置づけられています。

里親支援専門相談員

里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)は児童養護施設と乳児院に配置され、児童相談所の里親担当職員などと連携して、所属施設の入所児童の里親委託を推進します。

里親の新規開拓や里親向けの研修、アフターケアとしての相談対応などを行います。

資格要件は社会福祉士や精神保健福祉士、施設において5年以上従事した者または児童福祉司の任用資格を有する者とされています。

家庭支援専門相談員とは違うよ。家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)は、乳児院や児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置が義務づけられており、児童相談所と連携し、入所児童の早期家庭復帰、里親委託等を目的として相談や指導を行うよ。

里親等委託率

里親等委託率については、国が作成する社会的養育推進計画策定要領において、原則、乳幼児75%以上、学童期以降50%以上という目標を掲げています。

一方、令和3年度末時点の全国平均の里親等委託率は、「3歳未満児」が25.3%、「3歳以上~就学前」が30.9%、「学童期以降」が21.7%となっており、国が掲げる目標と比較して低い水準になっています。

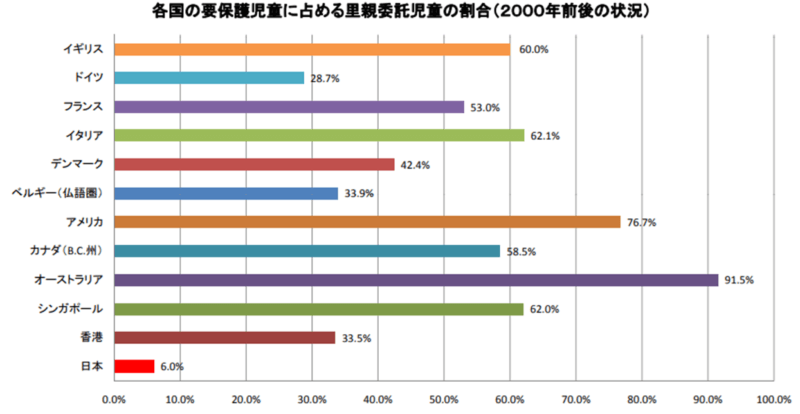

諸外国と比較しても日本は低水準にあります。

過去問

第31回 問題78

特別養子縁組に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 特別養子縁組は、15歳未満でなければならない。

2 縁組後も実親との親子関係は継続する。

3 特別養子は、実親の法定相続人である。

4 配偶者のない者でも養親となることができる。

5 養親には離縁請求権はない。

1 特別養子縁組は、15歳未満でなければならない。

この選択肢は当時、間違い選択肢でしたが、現在は正しいです。

家庭裁判所への請求時に6歳に達している者は養子になれなかったのですが、2020年4月以降は民法改正で15歳未満になっています。

特別養子縁組は実親との親子関係を解消する特別なものなので基準が厳しいです。

2 縁組後も実親との親子関係は継続する。

間違いです。特別養子縁組は、親の監護が困難だったり親からの虐待などによって親から引き離すために行われますので、実親との親子関係は消滅します。

3 特別養子は、実親の法定相続人である。

間違いです。実親との親子関係が消滅しているので実親は法定相続人ではありません。

4 配偶者のない者でも養親となることができる。

間違いです。普通養子縁組なら配偶者がなくても可能ですが、特別養子縁組では配偶者のある者でしか養親になれません。

5 養親には離縁請求権はない。

正しいです。特別養子縁組は特別な事情での養子縁組なので、養親から離縁を請求することはできません。養子や実父母からの請求で養子の利益に資する場合は家庭裁判所の判断で離縁することは可能です。

第31回 問題140

民法の規定に基づいて、養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができる組織・機関の名称として、正しいものを1つ選びなさい

1 法務省

2 児童相談所

3 福祉事務所

4 家庭裁判所

5 地方検察庁

これは選択肢4「家庭裁判所」が正解です。

第32回 問題138

児童福祉法に基づく里親制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 里親には、養育里親、養子縁組里親、親族里親、週末里親の4種類がある。

2 里親となることを希望する者に配偶者がいなくても、都道府県知事が認めれば里親として認定される。

3 全ての里親希望者は、必要な研修を受講することが義務づけられている。

4 一人の里親希望者に対して、異なった種類の里親を重複して認定することはできない。

5 里親への委託が開始される児童の年齢は、12歳未満と定められている。

1 里親には、養育里親、養子縁組里親、親族里親、週末里親の4種類がある。

週末里親は聞いたことがありません。

2 里親となることを希望する者に配偶者がいなくても、都道府県知事が認めれば里親として認定される。

その通りです。

3 全ての里親希望者は、必要な研修を受講することが義務づけられている。

親族里親は研修を義務づけられてはいません。他人ではなく親族なので研修なしで里親になれるのです。

4 一人の里親希望者に対して、異なった種類の里親を重複して認定することはできない。

間違いです。

親族里親かつ養子縁組里親など、重複できます。

5 里親への委託が開始される児童の年齢は、12歳未満と定められている。

18歳未満です。数字が入っている選択肢は間違いになりやすいです。

第30回 問題142

里親支援専門相談員に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 社会福祉士の資格を有する者でなければならない。

2 施設入所している被虐待児童等への生活場面での1対1の対応、保護者への援助を主な目的としている。

3 施設入所している児童の保護者等に対し、児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助を主な目的としている。

4 厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受講することが、義務づけられている。

5 里親支援を行う児童養護施設及び乳児院に配置される。

1 社会福祉士の資格を有する者でなければならない。

社会福祉士は資格要件の1つですが必須ではありません。

精神保健福祉士でもいいですし、児童養護施設等で児童の養育に5年以上従事した者などもOKです。

2 施設入所している被虐待児童等への生活場面での1対1の対応、保護者への援助を主な目的としている。

これは個別対応職員についての記述です。

里親支援専門相談員は里親支援を行いますので虐待児童の対応などはしません。

3 施設入所している児童の保護者等に対し、児童の早期家庭復帰、里親委託等を可能とするための相談援助を主な目的としている。

これは家庭支援専門相談員についての説明です。

4 厚生労働大臣が指定する者が行う研修を受講することが、義務づけられている。

義務づけられていません。

5 里親支援を行う児童養護施設及び乳児院に配置される。

これが正解です。

里親支援専門相談員が配置されるのはこの2つです。

第36回 問題141

特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 配偶者のない者でも養親となることができる。

2 養子となることができる子の年齢上限は、6 歳である。

3 養親には離縁請求権はない。

4 特別養子縁組の成立には、実親の同意は原則として必要ではない。

5 特別養子縁組は、都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。

1 配偶者のない者でも養親となることができる。

誤りです。特別養子縁組の場合は配偶者のない者は不可です。

2 養子となることができる子の年齢上限は、6 歳である。

誤りです。原則15歳未満とされています。

3 養親には離縁請求権はない。

これが正解です。親が子に対して離縁を請求することはできません。ただし、養子や実親、検察官からの請求で養子の利益に資する場合は家庭裁判所の判断で離縁することは可能です。

4 特別養子縁組の成立には、実親の同意は原則として必要ではない。

誤りです。実親の同意が必要です。ただし、実親がその意思を表示できない場合や実親による虐待など、養子となる者の利益を著しく害する場合はこの限りではありません。

5 特別養子縁組は、都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。

誤りです。都道府県ではなく家庭裁判所が成立させます。

次の記事

次は、社会的養護について。

コメント