ここまでに学んできた医療施設、医療計画、医療法人などは全て医療法に規定されています。

その歴史も含めて見ていきましょう。

医療法の歴史

| 成立 | 施行 | 制定&改正 | 入所要件 |

|---|---|---|---|

| 1948年 | 1948年 | 医療法制定 | 病院の設備基準や人員配置基準などを整備 |

| 1985年 | 1986年 | 第一次改正 | 医療計画を導入 全国を二次医療圏と三次医療圏に分け病床数の上限を設定 |

| 1992年 | 1993年 | 第二次改正 | 在宅医療の推進 特定機能病院と療養型病床群制度を創設 看護と介護の明確化 |

| 1997年 | 1998年 | 第三次改正 | 地域医療支援病院を創設 インフォームドコンセントの法制化 医療機関相互の機能分担を明確化 |

| 2000年 | 2001年 | 第四次改正 | 一般病床と療養病床の区別 医療計画の見直し 医師の臨床研修必修化 |

| 2006年 | 2007年 | 第五次改正 | 医療法人制度改革(出資持分なし) 社会医療法人制度の創設 患者の医療情報提供の推進 医療機能の分化・地域医療の連携構築 |

| 2014年 | 2014年 | 第六次改正 | 地域医療構想の策定 地域医療構想調整会議の設置 病床機能報告制度の創設 認定医療法人制度の創設 東日本大震災を教訓とした災害医療の見直し |

| 2015年 | 2016年 | 第七次改正 | 地域医療連携推進法人制度の創設 医療法人経営の透明性確保 医療法人制度の見直し |

| 2017年 | 2018年 | 第八次改正 | 2014年東京女子医科大学病院の医療事故隠蔽事件→特定機能病院のガバナンス改革 高度医療の安全体制確保 |

| 2021年 | 2024年 | 第九次改正 | 5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)&5事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療)に「新興感染症対策医療」を追加し6事業に、外来機能報告制度の創設(2022年4月~) |

戦後の1948年に医療法が制定され、病院の設備基準や人員配置基準などが整備されます。

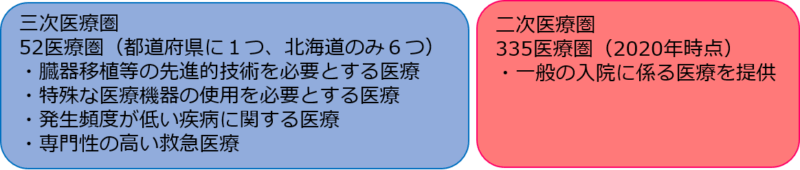

その後、1985年の第一次改正では医療計画が導入され、全国を二次医療圏と三次医療圏に分けます。

一次医療圏は地域の病院や診療所、三次医療圏は都道府県単位だね。

第二次改正では特定機能病院、第三次改正では地域医療支援病院が創設されます。

第五次改正で医療法人改革が実施され、それ以後の医療法人設立には出資持分なしとなりました。

第六次改正では地域医療構想が規定されます。

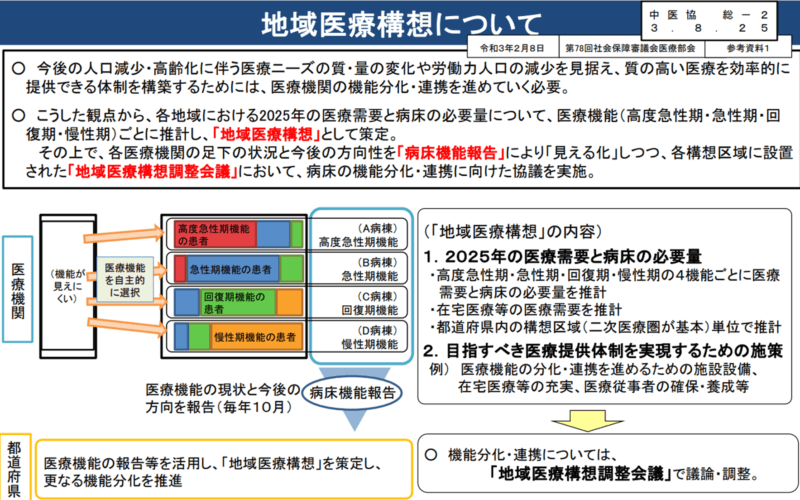

地域医療構想について見てみましょう。

地域医療構想

地域医療構想は、将来人口推計をもとに2025年に必要となる病床数を4つの医療機能ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取組みです。

病床機能報告の内容を元に、各構想区域に設置された地域医療構想調整会議において病床の機能分化・連携を協議します。

根拠法:医療介護総合確保推進法

作成者:都道府県

作成単位:二次医療圏

病床数の推計:高度急性期、急性期、回復期、慢性期

※都道府県は医療計画の中で地域医療構想を定める

病床分類

医療法の歴史にあるように、1992年の医療法改正で入院病床に一般病床と区別して「療養型病床群」制度がスタートしました。これは「病院または診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための一群の病床で、人的・物的に長期療養患者にふさわしい療養環境を有する病床群」であると定義され、その後しばらくはこのように分類されていました。

しかし、2001年の第四次医療法改正の結果、病院の入院ベッドは、結核病床、精神病床、感染症病床のほかに、主に急性期の疾患を扱う「一般病床」と、主に慢性期の疾患を扱う「療養病床」の二つが新たに定義され、療養型病床群は「療養病床」に名称変更されました。

| 病床 | 内容 |

|---|---|

| 精神病床 | 精神疾患をもつ患者が入院する病床 |

| 感染症病床 | 感染症(一類感染症、二類感染症、指定感染症など)に罹った患者が入院する病床 |

| 結核病床 | 精神疾患をもつ患者が入院する病床 |

| 療養病床 | 精神病床・感染症病床・結核病床以外の病床で、長期療養を必要とする患者が入院する病床 |

| 一般病床 | 精神病床・感染症病床・結核病床・療養病床以外の病床で、集中治療のためのICUや緩和ケア病棟等も含む |

医療計画

第一次医療法改正で導入された医療計画は、現在どのように運用されているのでしょうか。福祉計画で学んだ内容を思い出しながら見ていきましょう。

盛り込まれる内容は以下の通りです。

・病床規制

・地域医療構想

・5疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)

・6事業(救急医療、災害医療、新興感染症発生・蔓延時における医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)

医療計画は、上記内容を盛り込み、都道府県が6年ごとに策定します。

過去問

第34回 問題73

次の記述のうち、2014年(平成26年)の医療法改正(第六次)の内容として、正しいものを1つ選びなさい。

1 地域医療支援病院制度が創設された。

2 医療計画に地域医療構想の策定が位置づけられた。

3 特定機能病院制度が創設された。

4 地域的単位として、新たに区域(医療圏)が創設された。

5 療養型病床群の設置が制度化された。

1 地域医療支援病院制度が創設された。

誤りです。これは1997年の第三次改正の時です。

2 医療計画に地域医療構想の策定が位置づけられた。

これが正解です。

3 特定機能病院制度が創設された。

誤りです。これは1992年の第二次改正の時です。

4 地域的単位として、新たに区域(医療圏)が創設された。

誤りです。これは1985年の第一次改正の時です。

5 療養型病床群の設置が制度化された。

誤りです。これは1992年の第二次改正の時です。

第30回 問題74

医療法の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 病院又は診療所の管理者は、入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。

2 市町村は、地域における現在の医療提供体制の把握と将来の医療需要の推計を勘案し、地域医療構想を策定することができる。

3 病床機能報告制度に規定された病床の機能は、急性期機能、回復期機能、慢性期機能の三つである。

4 一般病床、療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、2年に1度、病床機能を報告しなければならない。

5 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

1 病院又は診療所の管理者は、入院時の治療計画の書面の作成及び交付を口頭での説明に代えることができる。

誤りです。口頭ではなく書面での説明が必要です。

2 市町村は、地域における現在の医療提供体制の把握と将来の医療需要の推計を勘案し、地域医療構想を策定することができる。

誤りです。市町村ではなく都道府県です。

3 病床機能報告制度に規定された病床の機能は、急性期機能、回復期機能、慢性期機能の三つである。

誤りです。高度急性期機能を加えた四つです。

4 一般病床、療養病床を有する病院又は診療所の管理者は、2年に1度、病床機能を報告しなければならない。

誤りです。2年に1度ではなく毎年です。

5 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

これが正解です。

第33回 問題73

医療法等による地域医療構想に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1 構想区域の設定については、三次医療圏を原則とする。

2 病床の必要量の推計については、慢性期病床は推計の対象外とされている。

3 医療需要の推計については、在宅医療は推計の対象外とされている。

4 都道府県は、構想区域等ごとに、診療に関する学識経験者の団体等(関係者)との協議の場を設けなければならない。

5 地域医療構想では、地域における病床の機能分化と連携の推進が目指される。

1 構想区域の設定については、三次医療圏を原則とする。

誤りです。三次医療圏ではなく二次医療圏です。

2 病床の必要量の推計については、慢性期病床は推計の対象外とされている。

誤りです。高度急性期、急性期、回復期、慢性期の全てが対象です。

3 医療需要の推計については、在宅医療は推計の対象外とされている。

誤りです。在宅医療も対象です。

4 都道府県は、構想区域等ごとに、診療に関する学識経験者の団体等(関係者)との協議の場を設けなければならない。

正しいです。

5 地域医療構想では、地域における病床の機能分化と連携の推進が目指される。

正しいです。

第28回 問題73

医療法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 市町村は、医療機関に関する医療機能情報を集約し、住民に提供する。

2 退院療養計画書には、患者の退院後の療養に必要な保健医療又は福祉サービスに関する事項が記載されている。

3 入院診療計画書には、リハビリテーションに関する事項は含まれていない。

4 医療に係る安全管理のための委員会の開催は、無床診療所にも義務づけられている。

5 医療計画における医療の確保に必要な事業の中に、災害時における医療は含まれていない。

1 市町村は、医療機関に関する医療機能情報を集約し、住民に提供する。

誤りです。市町村ではなく都道府県です。

2 退院療養計画書には、患者の退院後の療養に必要な保健医療又は福祉サービスに関する事項が記載されている。

これが正解です。

3 入院診療計画書には、リハビリテーションに関する事項は含まれていない。

誤りです。含まれています。

4 医療に係る安全管理のための委員会の開催は、無床診療所にも義務づけられている。

誤りです。義務づけられていません。

5 医療計画における医療の確保に必要な事業の中に、災害時における医療は含まれていない。

誤りです。含まれています。

次の記事

次は、診療報酬についてです。

コメント