人間の「性格」や「人格」は何で決まるのでしょう。

血液型?

親の育て方?

体形?

そんな理論を見ていきます。

2種類の性格理論

人間の性格を捉える理論には「類型論」と「特性論」という2種類の理論があります。

類型論は性格をいくつかのカテゴリーに分け、そのどれに属するのかを考える理論です。

例えば単純に血液型で性格を当てはめていくのも類型論の一種です。

A型は神経質な性格、B型は大らかな性格とか、だね。

他にも、太っているなら穏やかな性格とか、痩せているなら怒りっぽいとか、単純に1対1対応させるような理論です。

一方で、特性論は基本となる「因子(パラメータ)」を考えて、その因子の度合いを評価します。

例えば、「協調性」という因子を設定して、その度合いはどれくらいかを定量的に評価します。

類型論と違って特性論だと性格を細かく評価でき、人同士で比較もできます。

よく言われるように、血液型で性格を決められる訳がないよね。

類型論では、A型の人すべてが神経質な性格というふうにひとくくりにしてしまいますが、大雑把すぎます。

なので心理学では類型論はあまり使われず、特性論が主流です。

特性論:行動や態度の傾向(特性)が組み合わさって性格が形成

類型論

現在の心理学では類型論はあまり用いられることはありません。

大雑把なカテゴリーに分けるので、カテゴリー分けしやすいというメリットはありますが、細かな性格を無視してしまうデメリットが大きいからです。

類型論としては以下の4種類を覚えておきましょう。

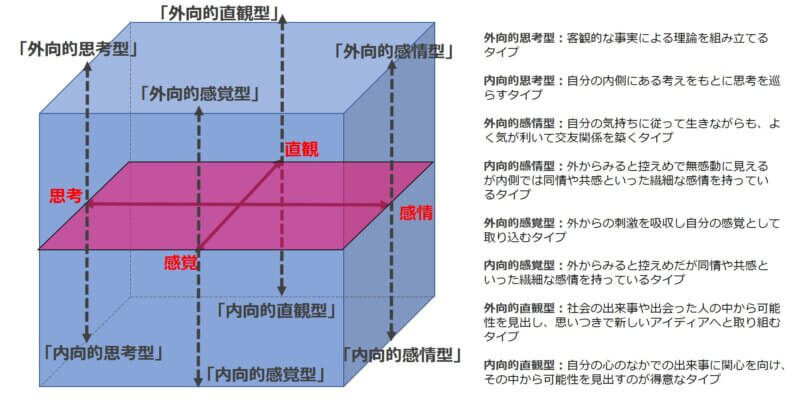

ユング:「内向型」「外向型」

スイスの精神科医であり分析心理学の創始者であるユング(Jung,C.G.)は「内向型」と「外向型」という2タイプの性格にカテゴリー分けしました。

さらに、心理機能を「思考・感情・感覚・直観」の4機能に分類し、それぞれに内向型と外向型という態度を設定し、4機能×2態度=8類型を想定しています。

ユングは類型論であること、「内向型」「外向型」の2タイプに分けたことを押さえておいてね。

クレッチマー:「細見型」「肥満型」「闘士型」

ドイツの精神科医クレッチマー(Kretschmer,E.)は体格によって性格を分類しました。

精神病患者の体型と性格の違いを分析し、細身型の人は内気で繊細、肥満型の人は陽気で気分の差がある、闘士型(筋骨隆々)の人は几帳面で粘り強い、などと分類しました。

| 体型 | 気質 | 性格 |

|---|---|---|

| 細身型 | 分裂気質 | 内気で繊細、非社交的 |

| 肥満型 | 循環気質 | 社交的な時と静かな時が交互にでる |

| 闘士型 | 粘着気質 | 几帳面、熱中しやすい |

これらの分類による性格への対応が大きく間違っていないように感じるのは、実はある程度根拠もあるんだけど、そのあたりは国家試験とは関係がないので割愛。

シェルドン:「内胚葉型」「外胚葉型」「中胚葉型」

アメリカの心理学者シェルドン(Sheldon,W.H.)もクレッチマーと同じように体型によって性格を分類しました。

クレッチマーが精神病者を対象とした分類だったのに対し、健康な男性も対象として身体の発達と性格との関連について3類型にまとめました。

以下のように、胚葉によって体格と気質との関係が決まると考えたため、胚葉起源説と呼ぶこともあります。

「胚」とは、生物の発生時のごく初期段階の個体のこと。

「胚葉」とは、初期胚において卵割によって形成される多数の細胞がしだいに規則的に配列してできる各上皮的構造のこと。わからなくてもいいよ。

| 体系 | 気質 | 性格 |

|---|---|---|

| 外胚葉型(細身型) | 頭脳緊張型(神経緊張型) | 非社交的で心配性 |

| 内胚葉型(肥満型) | 内臓緊張型 | 社交的で生活に満足 |

| 中胚葉型(闘士型) | 身体緊張型 | 活動的で自己主張が強い |

シュプランガー:価値類型論

ドイツの心理学者シュプランガー(Spranger,E.)は6つの価値観によって性格を分けました。

価値観によって分類するので、類型論のなかでも「価値類型論」と呼ばれるよ。

経済型:損得を重んじる、お金が好きなタイプ

審美型:美しいモノを重んじる、感性に生きるタイプ

宗教型:宗教的道徳を重んじる、精神世界が好きなタイプ

権力型:社会的な勝ち負けを重んじる、権力に生きるタイプ

社会型:協調性を重んじる、友情や愛情に生きるタイプ

特性論

特性論では基本となる特性のパラメータ(因子)を設定し、その度合いを測ります。

例えば因子の1つとして「協調性」というものを設定すると、この「協調性」の度合いを人それぞれ評価することになります。

すると人同士で性格の比較ができます。

あの人は協調性が10点、この人は協調性が5点とか、だね。

類型論ではそのような比較はできませんでした。

オールポート:「個人特性」「共通特性」

アメリカの心理学者オールポート(Allport,G.W.)は、「個人特性」と「共通特性」に分け、その2特性の組み合わせで性格が決まると考えました。

共通特性:多くの人に共通した特性

他者との比較は共通特性で行うべきだとして、14の共通特性を測定することで、性格プロフィールを描ける「心誌(サイコグラフ)」を作成しました。

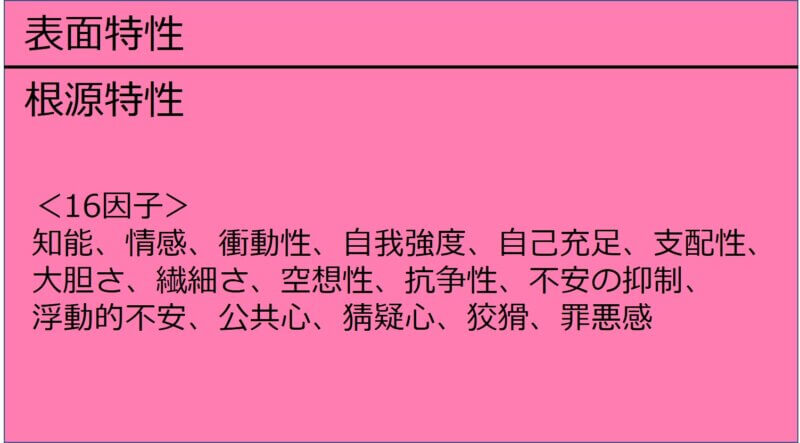

キャッテル:「共通特性」「独自特性」「表面特性」「根源特性」

イギリスの心理学者キャッテル(Cattell,R.B.)はオールポートと同様に、他者と共通する「共通特性」と個別的な「独自特性」に分類しています。

客観的に外部から観察できる行動・発言・動作・表情などの表面的な特性を「表面特性」、外部からは観察できない表面的特性を根底において規定する価値観・遺伝因子・環境要因などの内面的な特性を「根源特性」と呼んでいます。

キャッテルは根源特性として16因子を見出し、16パーソナリティ因子質問紙(16PF)を作成しました。

レイモンド・キャッテルは知能を流動性知能と結晶性知能に分類した人でもあるよ。

クロニンジャー:「7因子モデル(気質4因子+性格3因子)」

アメリカの精神科医クロニンジャー(Cloninger,C.R.)は、生まれ持った「気質」と、日々の生活の中で作り上げていく「性格」によってパーソナリティが形成されると捉えます。

以下のように気質には4因子、性格には3因子を想定します。

性格(3因子):自尊心、協調性、自己超越性

「気質」は生まれ持ったもの、「性格」は生きていく中で形成されていくもの、というふうに分けたところに特徴があるよ。

アイゼンク:「内向性-外向性」「神経症傾向」「精神病傾向」

アイゼンク(Eysenck,H.J.)は「内向性-外向性」「神経症傾向」「精神病傾向」の3因子を設定しました。

アイゼンクは、ドイツのベルリンで生まれてイギリスに帰化したよ。

アイゼンクの理論によって以下の性格検査(質問紙法)が開発されています。

類型論と特性論の統合

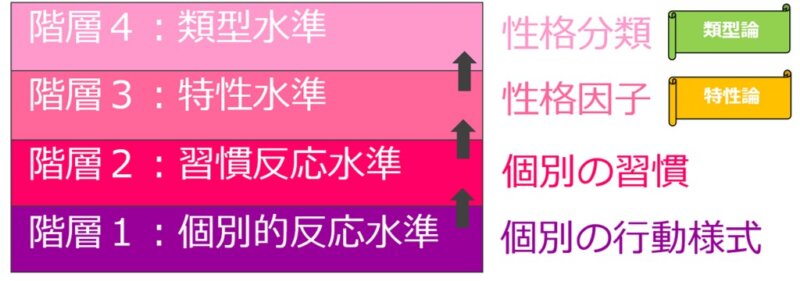

アイゼンクは類型論と特性論の統合を試みています。

これまで見て来た類型論と特性論は別物ではなく、以下のような階層構造で関連していると考えます。

まずは個別の「行動様式」があり、それが「習慣」になり、類似の習慣が集まって「特性」になり、それらが最終的に「類型」、つまり性格になるわけです。

ギルフォード:「13因子モデル」

アメリカの心理学者ギルフォード(Guilford,J.P.)は、以下の13因子を設定しました。

・思考的外向性

・抑うつ性

・回帰性傾向

・のんきさ

・一般的活動性

・支配性

・男性的傾向

・劣等感

・神経質

・客観性の欠如

・愛想の悪さ

・協調性の欠如

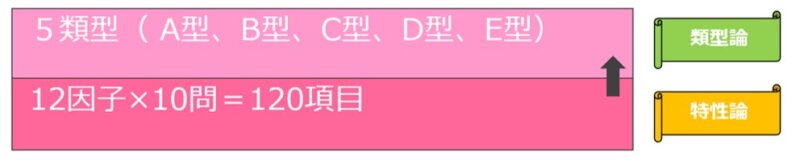

ギルフォードの13因子の中から12因子を抽出して性格検査に用いたのが、YG性格検査(矢田部ギルフォード性格検査)です。

ギルフォードの性格検査を日本版に改定したのが、京都大学の矢田部教授です。

このYG性格検査は12因子を複合的に検査することで、A型(平均型)、B型(不安定積極型)、C型(安定消極型)、D型(安定積極型)、E型(不安定消極型)に分類されます。

アイゼンクの4階層モデルと同じように、YG性格検査では特性から類型へと検査されるよ。

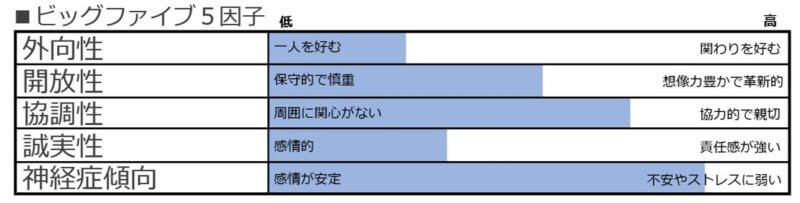

ゴールドバーグ:「ビッグファイブ理論」

現在の心理学でパーソナリティを評価する際には、ゴールドバーグ(Goldberg,L.R.)が提唱したビッグファイブとよばれる特性論がよく用いられます。

この理論では人の性格を5つの軸(因子)で表現し、それぞれの因子を定量的に評価することで性格を表現します。

現在では様々な研究者が提唱しているビッグファイブですが、コスタ (Costa,P.T.)やマックレー (McCrae,R.R.)が提唱した5因子は、以下のとおりです。

②開放性

③協調性

④誠実性

⑤神経症傾向

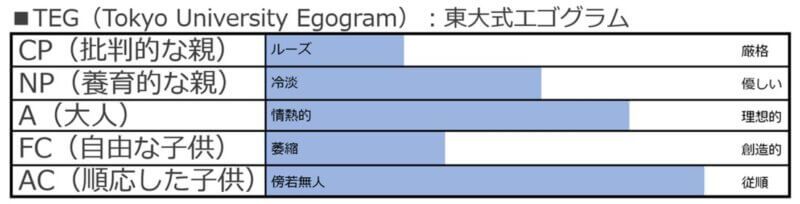

このビッグファイブ理論のように5因子で性格を評価する検査法として、TEG(東大式エゴグラム)があるよ。似ているのでついでに覚えよう。

まとめ

類型論は主にドイツで、特性論は主にアメリカやイギリスで発展してきました。

一覧表にまとめます。

| 種別 | 人物 | 理論、キーワード | 類型、因子 | 類型数、因子数 | 性格検査 |

|---|---|---|---|---|---|

| 類型論 | ユング | 2態度:「内向型」「外向型」 4機能:思考、感情、感覚、直観 |

2類型 | ||

| クレッチマー | 体型 | 「肥満型」「細身型」「筋骨型」 | 3類型 | ||

| シェルドン | 体型 | 「内臓緊張型」「身体緊張型」 「頭脳緊張型」 | 3類型 | ||

| シュプランガー | 価値類型論 | 「理論型」「経済型」「審美型」「宗教型」「権力型」「社会型」 | 6類型 | ||

| 特性論 | オールポート | 「共通特性」「個人特性」 | |||

| キャッテル | 「共通特性」「独自特性」「表面特性」「根源特性」 | 16因子 | 16PF | ||

| ギルフォード | 社会的外向性、思考的外向性、抑うつ性、回帰性傾向、のんきさ、一般的活動性、支配性、男性的傾向、劣等感、神経質、客観性の欠如、愛想の悪さ、協調性の欠如 | 13因子 | YG性格検査 | ||

| クロニンジャー | 4気質:新奇追求、損害回避、報酬依存、固執3性格:自尊心、協調性、自己超越性 | 7因子 | |||

| アイゼンク | 4階層モデル | 「内向性-外向性」「神経症傾向」「精神病傾向」 | 3因子 | MPI、EPI | |

| ゴールドバーグ | ビッグファイブ | 「外向性」「神経症傾向」「開放性」「協調性」「誠実性」 | 5因子 |

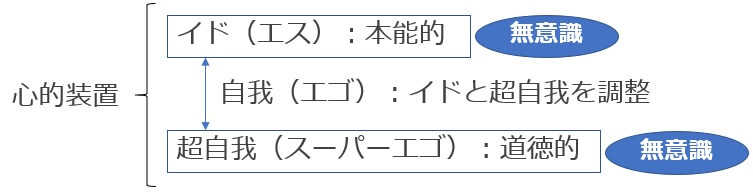

構造論

パーソナリティ理論は、類型論と特性論を対比させて覚えることが重要ですが、もう一つおまけで構造論も紹介します。

これはフロイトが提唱した性格理論です。

フロイトは、イド、自我、超自我という3つの構造とその相互作用により性格が決まると考えました。

「イド」とは本能的な衝動、「超自我」とは道徳的な行動、そしてこの2つを調整するのが「自我」です。

例えば「自我」が弱いと「イド」と「超自我」の調整がうまくいかず本能的な行動が勝ってしまったり、というように3者の関係性がその人の性格を決めます。

このような3者の構造が、フロイトの構造論です。

過去問

第27回 問題9

パーソナリティに関する次の記述のうち、特性論の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 エス・自我・超自我の区別と相互作用説は、特性論の一つの証拠となっている。

2 体格や価値に基づく生活様式などの違いでカテゴリー化し、特性をとらえる。

3 外向性・神経症傾向・誠実性・調和性・経験への開放性から成るビッグファイブ(5因子説)は、特性論の一例である。

4 典型例が明示され、パーソナリティを直感的・全体的に把握するのに役立つ。

5 パーソナリティ全体をいくつかの層に積み重なった構造としてとらえる。

1 エス・自我・超自我の区別と相互作用説は、特性論の一つの証拠となっている。

フロイトのエス・自我・超自我は特性論ではなく、「構造論」です。

2 体格や価値に基づく生活様式などの違いでカテゴリー化し、特性をとらえる。

これは「類型論」の説明なので間違いです。

3 外向性・神経症傾向・誠実性・調和性・経験への開放性から成るビッグファイブ(5因子説)は、特性論の一例である。

これが「特性論」のビッグファイブなので、正解です。

4 典型例が明示され、パーソナリティを直感的・全体的に把握するのに役立つ。

これは類型論の説明なので間違いです。

5 パーソナリティ全体をいくつかの層に積み重なった構造としてとらえる。

これはフロイトの「構造論」の説明なので間違いです。

第32回 問題9

パーソナリティの理論に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 クレッチマー(Kretschmer,E.)は、特性論に基づき、体格と気質の関係を示した。

2 ユング(Jung,C.)は、外向型と内向型の二つの類型を示した。

3 オールポート(Allport,G.)は、パーソナリティの特性を生物学的特性と個人的特性の二つに分けた。

4 キャッテル(Cattell,R.)は、パーソナリティをリビドーにより説明した。

5 5因子モデル(ビッグファイブ)では、外向性、内向性、神経症傾向、開放性、協調性の5つの特性が示されている。

1 クレッチマー(Kretschmer,E.)は、特性論に基づき、体格と気質の関係を示した。

クレッチマーは特性論ではなく類型論なので間違いです。

2 ユング(Jung,C.)は、外向型と内向型の二つの類型を示した。

これが正解です。

ユングも類型論で、外向型と内向型に類型を示しました。

3 オールポート(Allport,G.)は、パーソナリティの特性を生物学的特性と個人的特性の二つに分けた。

間違いです。

オールポートは、特性論として「個人特性」と「共通特性」の二つに分けました。

4 キャッテル(Cattell,R.)は、パーソナリティをリビドーにより説明した。

リビドーといえばフロイトで「性的衝動を発動させる力」のことです。キャッテルは、特性論として「独自特性」「共通特性」「表面特性」「根源特性」を提唱しています。

5 5因子モデル(ビッグファイブ)では、外向性、内向性、神経症傾向、開放性、協調性の5つの特性が示されている。

ビッグファイブは特性論で、それぞれ独立した5つの軸が示されています。

選択肢を見ると、外向性と内向性という独立していない軸がありますので、明らかに間違いです。

外向性と内向性は対極ですので、1つの軸で評価できますよね。

それでは特性論の意味がありません。

「内向性」ではなく「誠実性」が正しいです。

第35回 問題9

次の記述のうち、性格特性の5因子モデル(ビッグファイブ)の1つである外向性の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 ささいなことで落ち込みやすい。

2 新しいことに好奇心を持ちやすい。

3 他者に対して親切である。

4 他者との交流を好む。

5 責任感があり勤勉である。

選択肢4が正解です。

公認心理師 第1回 問9

パーソナリティの特性に根源特性と表面特性とを仮定し、根源特性として16因子を見出した心理学者は誰か。正しいものを1つ選べ。

① C. R. Cloninger

② G. A. Kelly

③ H. J. Eysenck

④ J. P. Guilford

⑤ R. B. Cattell

① C. R. Cloninger

間違いです。クロニンジャーは「7因子モデル(気質4因子+性格3因子)」を提唱した人です。

② G. A. Kelly

間違いです。ケリーは「パーソナル・コンストラクト理論」を提唱した人です。

③ H. J. Eysenck

間違いです。アイゼンクは「内向性-外向性」「神経症傾向」「精神病傾向」の3因子を設定しました。

④ J. P. Guilford

間違いです。ギルフォードは13因子を提唱し、YG性格検査の元となった「ギルフォード性格検査」を作成した人です。

⑤ R. B. Cattell

これが正解です。16因子と言えばキャッテルです。

次の記事

次は、オペラント条件づけとレスポンデント条件づけについて学びます。

コメント