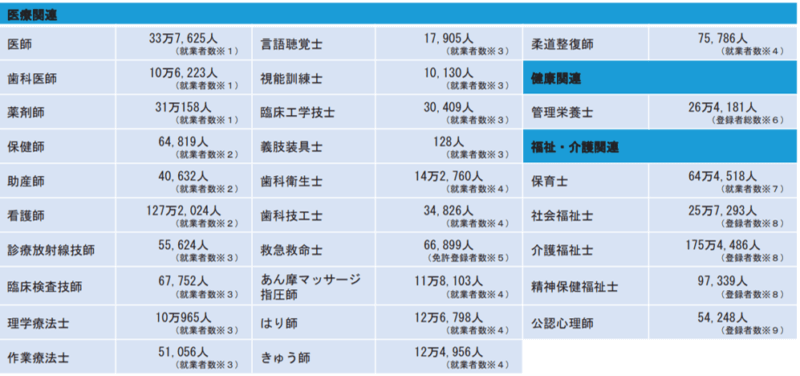

医療福祉系のさまざまな国家資格について見ていきましょう。

特に頻出の、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)をしっかり覚えてください。

医療系国家資格

医師

医師という国家資格は業務独占でもあり名称独占でもあることを覚えておきましょう。

業務独占というのはその資格を持った人でなければ行えないということ。名称独占というのはその名称を用いることができるのはその資格を持った人だけであるということだよ。

例えば社会福祉士の仕事は社会福祉士資格を持っていない人にも許されています。

しかし名称独占ですから社会福祉士という名称を用いることはできません。

医師の業務には「薬の処方」があります。「薬の処方」は薬剤師の仕事ではありません。

「医薬分業」といいます。

覚えておきましょう。

薬剤師

上にも書きましたが、薬剤師の仕事は薬の処方ではなく調剤です。

薬剤師も業務独占かつ名称独占です。

理学療法士(PT:Physical Therapist)

理学療法士が行う治療の対象は身体障害者です。

歩くとか立ち上がるといった基本動作のリハビリを行うのが理学療法士です。

医療機関だけでなくスポーツ関連施設などにもいたりするよね。

理学療法士が業務を行うには、医師の指示が必要であることも覚えておいてください。

作業療法士(OT:Occupational Therapist)

作業療法士の治療の対象は身体障害者と精神障害者です。

理学療法士と異なるのは精神障害者が対象であることです。

業務内容は食事や料理など応用動作のリハビリで、理学療法で基本的動作ができるようになった人等が、さらなる応用動作のリハビリや、心の問題のリハビリにも取り組みます。

ですので福祉施設や児童養護施設などに配置されたりします。

言語聴覚士(ST:Speech-Language-Hearing Therapist)

言語聴覚士は言語、音声、嚥下に関するリハビリを行います。

例えば、失語症のリハビリなどには言語聴覚士が活躍します。

資格の名称からは「嚥下」が想像しにくいのでよく試験に出ます。

言語聴覚士の役割として、嚥下のリハビリがあることを覚えておいてください。

「嚥下(えんげ)」というのは食べ物を飲み込むこと。

「燕(ツバメ)」という字が含まれていて、これはツバメの子が大きな口を開けて親から食べ物をもらう様子からだね。

看護師、助産師、保健師

保健師助産師看護師法において、看護師と助産師は「業務独占かつ名称独占」で、保健師は「名称独占」です。

2007年以前は、保健師だけが名称独占で、看護師と助産師は名称独占ではありませんでした。

昔は看護師と助産師は「業務独占だけど名称独占でない」という珍しい形だったよ。

2007年の法改正によって看護師も助産師も名称独占になりました。

ちなみに、看護師は国家資格だけど、准看護師は都道府県知事発行する免許だよ。

福祉系国家資格

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、全て名称独占の資格です。

社会福祉士の業務で医師の指示が必要な業務はありませんが、精神保健福祉士の業務には一部医師の指導が必要なものがあります。基本的に医療系国家資格はすべて医師の指示が必要ですが、福祉系国家資格では介護福祉士は医師の指示が必要な業務がありますが社会福祉士はありません。精神保健福祉士は指示よりも弱い指導という表現になっています。

社会福祉士は国家資格だけど、認定社会福祉士や認定上級社会福祉士は国家資格ではないよ。

健康系国家資格

管理栄養士

管理栄養士は、栄養に関する高度な専門知識と技術を持ち、個々の状態に合わせた栄養指導や食事管理を行う国家資格を持つ専門家です。名称独占であり業務独占の資格ではありません。

資格の更新

運転免許などの国家資格は「免許」なので更新が必要ですが、社会福祉士も介護福祉士も免許制ではないので更新の必要はありません。

医師や看護師は免許制ですが国家資格なので更新は必要ありません。

教員免許などもそうですが、免許制の資格は業務独占であって更新は必要ありません。

ただし、医療福祉系国家資格で唯一、更新が必要な資格として「介護支援専門相談員(ケアマネ)」を覚えておいてください。

5年毎の更新が必要です。

まとめ

重要な国家資格をまとめてみます。

| 資格 | 業務独占 | 名称独占 | 根拠法 | 対象 | 特記すべき業務 |

|---|---|---|---|---|---|

| 医師 | 〇 | 〇 | 医師法 | 薬の処方 | |

| 薬剤師 | 〇 | 〇 | 薬剤師法 | 薬の調剤 | |

| 看護師 | 〇 | 〇 | 保健師助産師看護師法 | ||

| 助産師 | 〇 | 〇 | 保健師助産師看護師法 | ||

| 保健師 | 〇 | 保健師助産師看護師法 | 看護師資格が必要 | ||

| 理学療法士 | 〇 | 理学療法士及び作業療法士法 | 身体障害者 | 基本動作のリハビリ | |

| 作業療法士 | 〇 | 理学療法士及び作業療法士法 | 身体・精神障害者 | 心と体の両面から、応用動作のリハビリ | |

| 言語聴覚士 | 〇 | 言語聴覚士法 | 言語機能や摂食・嚥下機能のリハビリ等 | ||

| 歯科衛生士 | 〇 | 〇 | 歯科衛生士法 | ||

| 歯科技工士 | 〇 | 歯科技工士法 | |||

| 診療放射線技師 | 〇 | 〇 | 診療放射線技師法 | ||

| 衛生検査技師 | 〇 | 臨床検査技師等に関する法律 | |||

| 臨床検査技師 | 〇 | 臨床検査技師等に関する法律 | 血液検査や尿検査等の検査 | ||

| 臨床工学技師 | 〇 | 臨床工学技士法 | 生命維持装置の操作等 | ||

| 視能訓練士 | 〇 | 視能訓練士法 | |||

| 技師装具士 | 〇 | 技師装具士法 | |||

| 救急救命士 | 〇 | 救急救命士法 | |||

| 社会福祉士 | 〇 | 社会福祉士及び介護福祉士法 | ※医師の指示が必要な業務はない | ||

| 介護福祉士 | 〇 | 社会福祉士及び介護福祉士法 | ※一部医師の指示で行う業務あり | ||

| 精神保健福祉士 | 〇 | 精神保健福祉士法 | ※一部医師の指導で行う業務あり | ||

| 公認心理師 | 〇 | 公認心理師法 | |||

| 管理栄養士 | 〇 | 栄養士法 |

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は国家試験に頻出です。

3つとも名称独占の資格ですが、診療の補助として行う業務は業務独占でもあります。

全ての業務を業務独占にしてしまうと、これまで看護師等が行っていたリハビリなどができなくなってしまうので弊害が大きいよ。多くの資格で「名称独占」のみになっているのはそういう理由からじゃないのかな。

これら3資格で覚えておくべきは、治療対象と業務内容です。

特に作業療法士の治療対象は精神障害者を含みますが、理学療法士は含まないことを覚えておきましょう。

医師や看護師、薬剤師などは「師」だけど、社会福祉士や介護福祉士、理学療法士や作業療法士は「士」だね。この「師」と「士」の使い分けを知りたい方は以下の記事で。

過去問

第34回 問題75

次の記述のうち、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行うとされる業務として、正しいものを1つ選びなさい。

1 理学療法士が、入院患者の生命維持管理装置を操作する。

2 理学療法士が、脳梗塞後遺症の患者に歩行訓練を行う。

3 作業療法士が、リハビリテーション中に気分不良を訴えた患者に点滴をする。

4 作業療法士が、看護師の指導の下で外来患者の採血をする。

5 言語聴覚士が、在宅患者の胃ろうチューブの交換を行う。

1 理学療法士が、入院患者の生命維持管理装置を操作する。

誤りです。これは臨床工学技士が医師の指示のもとで行います。

2 理学療法士が、脳梗塞後遺症の患者に歩行訓練を行う。

正しいです。

3 作業療法士が、リハビリテーション中に気分不良を訴えた患者に点滴をする。

誤りです。点滴などの医行為は作業療法士にはできません。医師の指示を受けた看護師であれば可能です。

4 作業療法士が、看護師の指導の下で外来患者の採血をする。

誤りです。採決などの医行為は作業療法士にはできません。ただし診療の補助として看護師が行うことは認められています。

5 言語聴覚士が、在宅患者の胃ろうチューブの交換を行う。

誤りです。胃ろうチューブの交換は医行為であり医師の業務独占です。ただし特定行為研修を受けた看護師は行うことができます。

第31回 問題75

医療関係職種の業務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 理学療法士の業務の範囲に、電気刺激、マッサージなどの物理的手段は含まれない。

2 作業療法士の業務の範囲に、両眼視機能の回復のための矯正訓練は含まれない。

3 言語聴覚士の業務の範囲に、人工内耳の調整は含まれない。

4 臨床工学技士の業務の範囲に、生命維持管理装置の操作は含まれない。

5 義肢装具士の業務の範囲に、手術直後の患部の採型は含まれない。

1 理学療法士の業務の範囲に、電気刺激、マッサージなどの物理的手段は含まれない。

間違いです。理学療法士の業務はマッサージなどの物理的手段を加えることです。

2 作業療法士の業務の範囲に、両眼視機能の回復のための矯正訓練は含まれない。

両眼視機能の回復のための矯正訓練は視能訓練士の業務で、作業療法士の業務の範囲ではないので正しいです。

3 言語聴覚士の業務の範囲に、人工内耳の調整は含まれない。

言語聴覚士の業務には人工内耳の調整が含まれます。

4 臨床工学技士の業務の範囲に、生命維持管理装置の操作は含まれない。

臨床工学技士の業務の範囲には生命維持管理装置の操作が含まれます。

新型コロナウイルスで人工呼吸器を操作する臨床工学技士が足りませんでした。

5 義肢装具士の業務の範囲に、手術直後の患部の採型は含まれない。

間違いです。含まれます。

第29回 問題73

医療・福祉の専門職に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについても、医師の指示の下に実施しなければならない。

2 社会福祉士は、要介護者に福祉用具に関する助言を提供する場合、医師からの助言の下で実施しなければならない。

3 医師は、患者に対し治療上、薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合、薬剤師に処方箋を交付させなければならない。

4 言語聴覚士は、摂食機能に障害のある者への療法については、歯科衛生士の了承の下で実施しなければならない。

5 看護師は、臨時応急の手当てを行う際にも、医師又は歯科医師の指示の下に実施しなければならない。

1 理学療法士は、在宅患者への訪問リハビリテーションについても、医師の指示の下に実施しなければならない。

その通りです。

理学療法士が業務を行うには医師の指示が必要です。

2 社会福祉士は、要介護者に福祉用具に関する助言を提供する場合、医師からの助言の下で実施しなければならない。

社会福祉士の業務で、医師の指示が必要なものはありません。

3 医師は、患者に対し治療上、薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合、薬剤師に処方箋を交付させなければならない。

処方箋を交付するのは薬剤師ではなく医師ですので間違いです。

4 言語聴覚士は、摂食機能に障害のある者への療法については、歯科衛生士の了承の下で実施しなければならない。

そんな規定はありません。

5 看護師は、臨時応急の手当てを行う際にも、医師又は歯科医師の指示の下に実施しなければならない。

看護師は臨時応急の手当の時は、医師の指示なく業務を行えます。

第30回 問題75

医師法に規定された医師の業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 時間外の診療治療の求めに対しては、診療を断る権利がある。

2 医師の名称は独占ではないが、医師の業務は独占である。

3 処方箋の交付は薬剤師に委任できない。

4 診療録の記載は義務となるが、その保存は義務とならない。

5 患者の保健指導は義務とはならない。

1 時間外の診療治療の求めに対しては、診療を断る権利がある。

医師は時間外の診療であっても、その求めに応じる義務があります。

2 医師の名称は独占ではないが、医師の業務は独占である。

医師の名称は業務独占かつ名称独占です。

3 処方箋の交付は薬剤師に委任できない。

その通りです。

4 診療録の記載は義務となるが、その保存は義務とならない。

診療録の保存は義務です。

5 患者の保健指導は義務とはならない。

患者の保健指導は義務です。

第35回 問題135

事例を読んで、B社会福祉士が、Cさんの希望を踏まえて特に意見を聴くべき職種として、最も適切なものを1つ選びなさい。

【事例】

急性期病床を有する病院に医療ソーシャルワーカーとして勤務するB 社会福祉士は、10日前から入院中のCさん(79歳、一人暮らし)の退院時カンファレンスに臨んだ。その会議には、Cさんを担当する看護師・理学療法士・作業療法士 ・管理栄養士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカー、Cさん本人が同席した。Cさんは軽度の脳梗塞を初めて発症して入院し、その後の治療等によって、基本的な日常生活動作や、言語・コミュニケーションに関する症状はほぼ消失したため、医学的には定期的な外来通院に移行できる状態である。しかし、利き腕の右手を動かしづらく、既存の調理器具ではうまく調理ができなくなっており、在宅生活には支援が必要な状況である。Cさんは「調理はずっと行ってきたことなので、上手にできるようになりたい」と希望している。

1 看護師

2 理学療法士

3 作業療法士

4 管理栄養士

5 言語聴覚士

選択肢3が正解です。

第30回 問題91

社会福祉士及び介護福祉士法で定められている社会福祉士の業務と義務に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1 社会福祉士でなければ社会福祉士の名称を用いて業務を行ってはならない。

2 業務を行う上で主治医の指示を受けなければならない。

3 5年ごとに更新のための研修を受けなければならない。

4 秘密保持の義務は、社会福祉士でなくなった後においては適用されない。

5 業務を行うに当たり、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

1 社会福祉士でなければ社会福祉士の名称を用いて業務を行ってはならない。

その通りです。

社会福祉士は名称独占資格ですので、社会福祉士でなければその名称を使用することはできません。

2 業務を行う上で主治医の指示を受けなければならない。

社会福祉士の業務で医師の指示が必要なものはありません。

3 5年ごとに更新のための研修を受けなければならない。

更新が必要な国家資格はありません。

4 秘密保持の義務は、社会福祉士でなくなった後においては適用されない。

そんなことはありません。

5 業務を行うに当たり、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

正しいです。

ということで正解は選択肢1と選択肢5です。

第29回 問題91

社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている社会福祉士に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 社会福祉士の名称使用は、登録後でなければならない。

2 業務を行うに当たっては、クライエントの主治医の指導を受けなければならない。

3 専門性の維持・向上を目的として、資格更新研修を受けなければならない。

4 所属する勤務先の立場を優先して業務を行わなければならない。

5 資質向上の責務として、相談援助に関わる後継者の教育指導に努めなければならない。

1 社会福祉士の名称使用は、登録後でなければならない。

正しいです。

私は介護福祉士の資格を取得したときに驚きましたが、試験に合格するだけでは介護福祉士になれず、なんと登録が必要なのです。

しかも登録料や印紙代、送料などなど、登録するために2万円くらいかかったように記憶しています。

このへんのことはとても嫌な「利権」のニオイがしますが、しかたなく登録したことを覚えています。

2 業務を行うに当たっては、クライエントの主治医の指導を受けなければならない。

医師の指導に関してはしつこい程出てきますが、主治医の指導は必要ありませんので間違いです。

3 専門性の維持・向上を目的として、資格更新研修を受けなければならない。

国家資格の更新は必要ありません。

4 所属する勤務先の立場を優先して業務を行わなければならない。

そんなわけありません。

5 資質向上の責務として、相談援助に関わる後継者の教育指導に努めなければならない。

これは少し迷いますが、間違いです。

後継者の教育指導に努める責務はありません。

第31回 問題91

社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている社会福祉士に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 相談援助に関する知識と技能の向上に努めなければならない。

2 診療の補助として喀痰吸引業務を行うことができる。

3 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析することを業とする。

4 資格更新のため所定の講習を受講しなければならない。

5 相談援助の業務を独占的に行う。

1 相談援助に関する知識と技能の向上に努めなければならない。

これが正解です。

2 診療の補助として喀痰吸引業務を行うことができる。

社会福祉士の資格だけで喀痰吸引業務はできません。

所定の研修を受講した介護福祉士等の業務です。

3 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析することを業とする。

これは公認心理士の業務です。

4 資格更新のため所定の講習を受講しなければならない。

社会福祉士は更新不要です。

5 相談援助の業務を独占的に行う。

社会福祉士は名称独占ですが業務独占ではありません。

第35回 問題141

保育士に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 保育士資格は社会福祉法に規定された国家資格である。

2 保育士としての登録は市町村が行い、保育士登録証が交付される。

3 保育士は保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとされている。

4 保育士の業務を離れた後に、守秘義務を課されることはない。

5 保育士資格取得後に3年ごとの更新のための研修が義務づけられている。

1 保育士資格は社会福祉法に規定された国家資格である。

誤りです。保育士は児童福祉法に規定されています。

児童福祉法第十八条の四

この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

保育士試験や登録が都道府県単位で実施されるため国家試験に思えませんが、国家資格です。

2 保育士としての登録は市町村が行い、保育士登録証が交付される。

誤りです。登録は都道府県が行います。

3 保育士は保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとされている。

これが正解です。

4 保育士の業務を離れた後に、守秘義務を課されることはない。

誤りです。

5 保育士資格取得後に3年ごとの更新のための研修が義務づけられている。

誤りです。保育士資格は更新制ではないため一度取得すれば生涯有効です。

看護師 第98回

平成19年4月から施行された改正保健師助産師看護師法で看護師に追加されたのはどれか。

1 名称独占

2 業務独占

3 欠格事由

4 免許取得条件

これは選択肢1の名称独占ですね。それまでは業務独占でしたが、2007年から名称独占にもなりました。助産師もです。

第37回 問題89

事例を読んで、A介護老人保健施設の支援相談員であるB 職員(社会福祉士)が、通所介護事業所のC生活相談員から受けた情報提供の依頼に回答するにあたり、A施設に勤務する他の職員に専門的な意見を求める際、最も適切な職種を1つ選びなさい。

〔事 例〕

入所後2か月が経過したDさん(81歳、要介護2)は「介護サービスを利用しなが

ら家族と自宅で暮らしたい」と希望しており、施設内で家庭復帰支援に向けたサー

ビス担当者会議が開かれた。Dさんは脳梗塞後遺症で左片麻痺があるが、屋内で

の日常生活動作は補助具などを使っておおむね自立している。しかし、球麻痺に

よって食事や飲水の際にむせ込むことがある。Bは、数日前にDさんが退所後に利用を希望している通所介護のCに連絡をとった際「Dさんの嚥下に関する訓練の状

況や誤嚥を防ぐ適切な方法を知りたい」と情報提供の依頼を受けており、その情報

をこのサービス担当者会議の場で取得しようと考えた。

1 看護師

2 介護福祉士

3 薬剤師

4 作業療法士

5 言語聴覚士

選択肢5が正解です。嚥下の訓練は言語聴覚士です。

次の記事

次は、医療倫理について。

コメント