人間は日々、役割を演じて生きています。

学生、先生、母親、政治家、会社員、百姓などなど、その立場や地位にふさわしい行動や言動を行うようプログラミングされている機械のようです。

ある日、平社員が社長に昇格したらその立場に立った行動に突然変わるでしょう。

そんなことを考えるとおもしろいなと思ったりします。

普段エラそうに威張っている社長も、社長という役割を演じているだけと思えばなんか滑稽ではありませんか?

何の関係もない人が集まって囚人と看守の役を演じる実験を行うと、普段は温厚な人でも看守役を連日演じることで何の罪もない囚人役を平気で痛めつけてしまうということが起こるそうです。

人間は善人でも悪人でも、なんにでもなれる、何でも演じられる、そう思います。

ここではそんな「役割」について。

様々な役割

役割期待

人間は他者から役割を演じることを期待されています。

冒頭でも書いたように、家族から「母親」という役割を演じることを期待されたり、会社から「社長」という役割を演じることを期待されます。

これを役割期待といいます。

人は社会で生きていく中で周囲からその立場にあるべき姿やふさわしい行動が期待されるということです。

子どもなら「子どもらしく外で元気に遊ぶ」とか、だね。

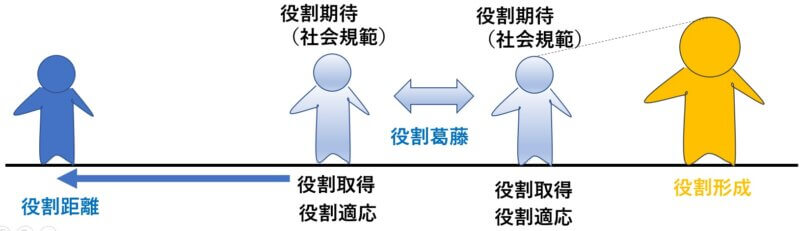

役割取得

役割期待を受け入れそのように行動することを役割取得といいます。

ミード(Mead,G.)が打ち出した概念です。

老人が老人であるという役割期待を受け入れることで老人が出来上がります。

つまり老人は社会的に作られるのです。

子供がごっこ遊びによってお医者さんや電車の運転手などの役割を演じることは役割取得に重要です。

ミードは一般化された他者が期待する役割期待を役割取得した存在を「客我(me)」、そんな「me」に同調したり批判したりする自我を「 主我(I)」と呼んでいます。

自我については、クーリーが「鏡に映った自我」を論じています。

鏡とは他人のことで、他人は自分を映す鏡だということ、他者がどのように自分を見ているかを知って自分を知ることを説いています。

役割距離

役割期待に従って役割を演じていても、人は完全に期待通りに行動しませんよね。

ちょっと距離を置いてズレた行動をとることがあります。

例えば子どもなら遊びながらふざけてみたり、老人なら元気そうに振舞ってジョギングするとか、だね。

これを役割距離といいます。

つまり期待されている役割から距離をとって期待どおりに役割を演じない、これが役割距離です。

役割距離の概念を提唱したアメリカの社会学者アーヴィング・ゴッフマン(Goffman,E.)は役割距離の例として以下の2つを挙げています。

ゴッフマンは、人が社会的行為をするときは周囲の人を含めてドラマを演じている(ドラマツルギー)と捉えたんだ。

メリーゴーランド

メリーゴーランドに乗る子供は(年齢にもよりますが)、親の期待通りに馬に乗ることはしません。

例えばふざけたり危険な乗り方をしたり、余裕で乗りこなせることを誇示するようなふるまいをすることもあります。

このように子供は「馬に乗る」という役割期待に対して、役割距離をとります。

大人であれば子供の安全を守るためという表情をしながら乗ったりします。

大人の私たちは皮肉や冗談、ユーモアによって「本当の自分」と「役割行為」の間に距離をとることがよくありますね。

そして役割距離では、演じている本人はまったくその気がないことを表現しながら行為を行っています。

外科医の手術

「外科医が手術室で冗談を言う」という例もあります。

外科医の役割期待は「外科医らしくふるまい、手術を成功させること」ですが、その役割期待どおりではなく手術中に冗談を言うことがあります。

冗談を言うことによって緊張感を和らげたり、冗談を言えるのは余裕があるからという自分の有能さを知らしめるといった意味があります。

外科医の例のように、役割が厳密に定義されている状況においてこそ役割距離が有効に機能することがわかると思うよ。

自己表現としての役割距離

このように見てみると、役割距離という概念は、他者との関係のなかで発生するものであることがわかります。

外科医の手術の例では、同じ手術室にいる看護師などがいなければ冗談などは言いません。

外科医は冗談を言うことで自分の緊張を和らげ、冗談を言う余裕があるということをアピールしているわけです。

例えばメリーゴーランドに乗る子供の例では、母親の目線がなければ子供はふざけたりしません。

子供は母親に対して期待通りの役割を演じないことで「自己表現」しているわけです。

結局、役割期待に対してしっかりと役割取得をした人にとって、役割距離としての行為は自己表現なのです。

このように他者との関係の中で、ある意味「自己表現」の手段として役割距離を演じるわけですが、その距離が大きすぎて度が過ぎると「社会的逸脱」になってしまいますので注意が必要です。

役割形成

役割形成は、状況に応じて新たな役割を取り入れ、既存の役割の規定の枠を超えて、新たな人間行為が展開することです。

ターナー(Turner, R.)が提唱した概念です。

役割葛藤

役割形成によって複数の役割を担うことになりますが、そのようなときに発生する葛藤を役割葛藤といいます。

自分の中の役割同士が矛盾したり対立したりするときに起こる葛藤です。

役割距離で紹介した2事例は役割葛藤の解消として、次のようにとらえることもできます。

メリーゴーランド

「メリーゴーランドの騎手」と「ある程度の年齢の少年」という2つの役割間での葛藤があり、その解消のために騎手であることに熱中していないようふるまうという捉え方ができます。

外科医の手術

「まじめな医者」という役割と「ユーモアセンスのある人」という2つの役割間での葛藤があり、その解消のために冗談を言うという捉え方ができます。

このように役割葛藤という複数の役割を抱えたとき、その解消のために役割距離をとることがあります。

役割適応

役割適応は、役割期待を遂行できているかどうかを分析するための概念で、他者からの役割期待に応えている状態です。

役割演技

役割演技は、心理療法の心理劇の手段として、与えられた役を即興で演じたり、演じる役を他人と交替してみたりすることで自己理解や他者理解を促す方法です。

社会生活において場面ごとに求められる役割期待を本人が適切に理解し自発的に演じることです。

まとめ

他者からある社会的役割を期待されることを「役割期待」、その役割期待を取得することを「役割取得」、取得した役割を遂行することを「役割適応」、取得した役割から少しズレた役割を遂行することを「役割距離」、そして既存の役割の規定の枠を超えて、新たな人間行為を展開するのが「役割形成」です。

役割期待に対して適切に役割取得したときの役割距離は、「自己表現」の一種なんだ。

ノーマライゼーションと役割期待

役割理論を一通り学んで、ここでノーマライゼーションと役割について考えてみましょう。

ノーマライゼーションは1950年代にデンマークのバンク・ミケルセンが提唱した概念です。

ノーマライゼーションの概念は1971年の知的障害者権利宣言(国連)で初めて盛り込まれました。

その後、ノーマライゼーション3人衆によって派生した概念が生まれます。

・二イリエ「ノーマライゼーション8つの原理」

・ヴォルフェンスベルガー「ソーシャルロールバロリゼーション」

ここではヴォルフェンスベルガーが提唱した社会的役割としてのノーマライゼーションである「ソーシャルロールバロリゼーション」を考えます。

ソーシャルロールとは「社会的役割」のこと、バロリゼーションはバリュー(価値)の動詞形です。

つまり「価値ある社会的役割を障害者にも!」という考え方です。

当時は障害者には重要な仕事(バロライズされた仕事)は与えられていませんでした。

障害者にどのような役割を期待するか、「役割期待」の重要性を説いた概念なんだね。

私の職場での経験ですが、障害者の就労支援をやっていたころ、ある身体障害のある方にレジの清算の仕事をお願いしていました。

でもその方は計算が苦手でひどい時にはパニックを起こすほどだったので、別の仕事に移ってもらいました。

その移ってもらった仕事は、あまりやってもらっても嬉しくない仕事だったのですが、その方もそのように感じられてしまったようで、「この仕事、本当にやってもらって嬉しいですか?この仕事には意味があるのでしょうか?」と言わせてしまいました。

仕事というのは単にお金を稼ぐことだけが目的ではなく、社会的役割を担って自己肯定感や有用感を感じられるということが大きいのだと、「役割期待」の重要性を改めて感じさせられました。

マズローの欲求階層説では、上から2番目が「承認欲求」だったね。

では重度障害のある方の社会的役割はどう考えればよいのでしょう。

例えば、その方が施設に入所されているとして、入所することで家族の介護負担が軽減されているのであれば、その方は入所することで社会的役割を果たしていると考えます。

つまりその方の社会的役割の一つは「施設に入所すること」と捉えるわけです。

重度知的障害のある方に接していると、人それぞれに社会的役割があるのだなぁと思うよ。年齢的にはいい大人なのに、しぐさ一つで周りを笑顔にする力があるよね。これってすごい力だと思うんだ。

過去問

第29回 問題20

社会的役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 役割適応とは、個人が他者との相互作用を通じて自我を内面化する過程である。

2 役割期待とは、個人の行動パターンに対する他者の期待を指し、規範的な意味を持つ。

3 役割演技とは、個人が様々な場面にふさわしい役割を無意識のうちに遂行することを意味する。

4 役割葛藤とは、役割の内容が自分の主観と一致しないことによって生じる困難のことである。

5 役割距離とは、個人の内部で異なる社会的役割が対立し、両立しない状態を指す。

1 役割適応とは、個人が他者との相互作用を通じて自我を内面化する過程である。

違います。これは役割取得です。

2 役割期待とは、個人の行動パターンに対する他者の期待を指し、規範的な意味を持つ。

これが正解です。

3 役割演技とは、個人が様々な場面にふさわしい役割を無意識のうちに遂行することを意味する。

役割演技は無意識ではなく意図的に行うものです。

4 役割葛藤とは、役割の内容が自分の主観と一致しないことによって生じる困難のことである。

違います。

5 役割距離とは、個人の内部で異なる社会的役割が対立し、両立しない状態を指す。

違います。これは役割葛藤の説明です。

第33回 問題19

次のうち、ゴッフマン(Goffman,E.)が提示した、他者の期待や社会の規範から少しずらしたことを行うことを通じて、自己の存在を他者に表現する概念として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 役割取得

2 役割距離

3 役割葛藤

4 役割期待

5 役割分化

これがまさに役割距離です。

正解は選択肢2です。

第30回 問題19

子どもが、ままごとのような「ごっこ」遊びで親の役割などをまねることを通して自己を形成し、社会の一員となっていく過程を示す概念として、正しいものを1つ選びなさい。

1 役割期待

2 役割葛藤

3 役割演技

4 役割分化

5 役割取得

選択肢5が正解です。

第27回 問題21

役割葛藤の説明に関する次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。

1 幼少期での役割取得において発達上の困難を経験すること

2 他者からの役割期待に応えようとして過度の同調行動をとること

3 一定の場面にふさわしく見える自分を演技によって操作すること

4 他者からの役割期待と少しずらした形で行動すること

5 保有する複数の役割間の矛盾や対立から心理的緊張を感じること

1 幼少期での役割取得において発達上の困難を経験すること

これは、役割葛藤を知らなければ正解っぽく見えますが、全く違います。

2 他者からの役割期待に応えようとして過度の同調行動をとること

これも役割葛藤ではありません。

3 一定の場面にふさわしく見える自分を演技によって操作すること

これは役割演技の説明です。

4 他者からの役割期待と少しずらした形で行動すること

これは役割距離の説明です。

5 保有する複数の役割間の矛盾や対立から心理的緊張を感じること

これが役割葛藤の説明で、正解です。

第25回 問題20

役割概念に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 個人が、将来このような役割を遂行できるようになりたいと望むことを、「役割期待」という。

2 親と子ども、ソーシャルワーカーと利用者などのように、立場性の異なる者の間で役割の分担や調整がうまくいかないことを、「役割葛藤」という。

3 個人が担う複数の役割を両立させていく際の困難さを規定する役割間の類似度を、「役割距離」という。

4 個人が担う一つの役割に基づく行為や態度を相手によって使い分けることを、「役割分化」という。

5 個人が、他者や集団の観点から自身を見て自らの行為のあり方を形成していく過程を、「役割取得」という。

1 個人が、将来このような役割を遂行できるようになりたいと望むことを、「役割期待」という。

間違いです。役割期待は、周囲の人からの期待です。

2 親と子ども、ソーシャルワーカーと利用者などのように、立場性の異なる者の間で役割の分担や調整がうまくいかないことを、「役割葛藤」という。

間違いです。役割葛藤は複数の役割間で葛藤することです。

3 個人が担う複数の役割を両立させていく際の困難さを規定する役割間の類似度を、「役割距離」という。

間違いです。役割距離は、役割期待からズレた行為をして距離をとることです。

4 個人が担う一つの役割に基づく行為や態度を相手によって使い分けることを、「役割分化」という。

間違いです。役割分化は、役割が単純ではなく多様化・高度化していくことです。

5 個人が、他者や集団の観点から自身を見て自らの行為のあり方を形成していく過程を、「役割取得」という。

これが正解です。役割取得は自分を客観化して、自分の役割を察知していく過程です。

第35回 問題19

社会的役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 役割距離とは、個人が他者からの期待を自らに取り入れ、行為を形成することを指す。

2 役割取得とは、個人が他者との相互行為の中で相手の期待に変容をもたらすことで、既存の役割期待を超えた新たな行為が展開することを指す。

3 役割葛藤とは、個人が複数の役割を担うことで、役割の間に矛盾が生じ、個人の心理的緊張を引き起こすことを指す。

4 役割期待とは、個人が他者からの期待と少しずらした形で行為をすることで、自己の主体性を表現することを指す。

5 役割形成とは、個人が社会的地位に応じた役割を果たすことを他者から期待されることを指す。

1 役割距離とは、個人が他者からの期待を自らに取り入れ、行為を形成することを指す。

これは役割取得の説明です。

2 役割取得とは、個人が他者との相互行為の中で相手の期待に変容をもたらすことで、既存の役割期待を超えた新たな行為が展開することを指す。

これは役割形成の説明です。

3 役割葛藤とは、個人が複数の役割を担うことで、役割の間に矛盾が生じ、個人の心理的緊張を引き起こすことを指す。

これが正解です。

4 役割期待とは、個人が他者からの期待と少しずらした形で行為をすることで、自己の主体性を表現することを指す。

これは役割距離の説明です。

5 役割形成とは、個人が社会的地位に応じた役割を果たすことを他者から期待されることを指す。

これは役割期待の説明です。

次の記事

次は、「社会的行為」について。

コメント

もどもど「社会的役割」は個人と他人の関係を見るところから出てきた概念ですね。でも今は、「老人施設の社会的役割」「カフェの社会的役割」など、場所や施設にも適用されています。それはなぜでしょか?ずっと悩んでいます。よかったら、教えていただきたいです。

ソーシャルワークでも、ミクロレベル、メゾレベル、マクロレベルとあるように、特にメゾレベルの影響の重要性は社会福祉士国家試験でも大きく取り上げられています。ご質問の施設やカフェはまさにメゾレベルで、非常に重要な役割を演じています。(国などのマクロレベルの役割もですが。)

メゾレベルでも個人が作ったもので個人の思いが入っているものの、やはり役割理論を当てはめることはできませんね。役割距離をとっている施設なんて利用したくありませんから。