これまで学習してきた、社会福祉事業や社会福祉法人、社会福祉協議会、福祉事務所、そして共同募金などは、すべて「社会福祉法」に規定されています。

社会福祉法は、日本の福祉の基盤となる法律です。

見てみましょう。

社会福祉法の概要

社会福祉法では、以下の内容が規定されています。

国家試験に頻出のこれらの項目は、大元の根拠法は社会福祉法なのです。

ここでは取り上げませんが、認知症高齢者や知的障害者の福祉サービス利用援助を行う「日常生活自立支援事業」も社会福祉法に規定されています。

一度、社会福祉法にざっと目を通しておくことをお勧めします。

社会福祉法人や福祉事務所の詳しい規定なども書いてあって、なかなか勉強になりますよ。

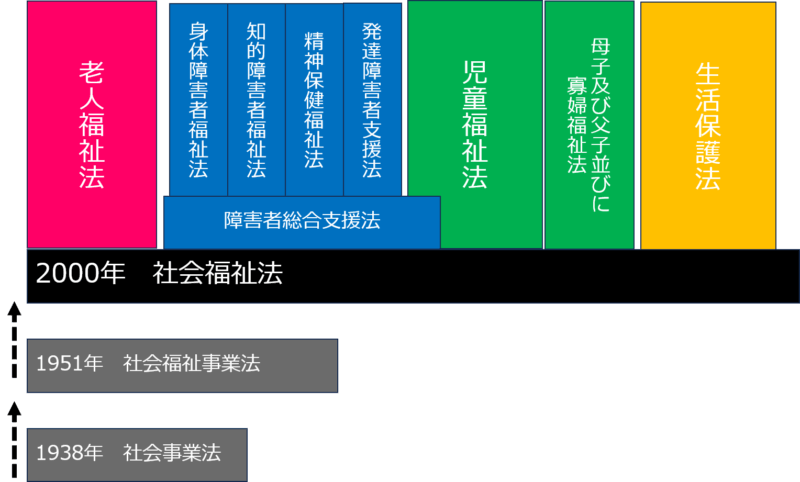

社会福祉法の歴史

1938年 社会事業法

戦前の福祉は自治体による公的な事業や民間に頼っていましたが、社会事業法の施行によって民間の社会事業(現在の社会福祉事業)に対して公費の助成が実現します。

救護法や母子保護法に基づく公的事業以外の社会事業に対して監督・助成を行うことが規定されました。

この法律ができるまでは、公費の助成なしで民間の社会事業が運営されてたんだね。岡山四聖人たちすごいね。

1946年 日本国憲法

戦後GHQの働きかけなどもあり、日本国憲法第89条では、「公の支配に属さない慈善博愛の事業には公金の支出はしてはならない」と公私分離が規定されます。

つまり、福祉は民間に任せるのではなく、国がしっかり責任を持ってという趣旨だね。せっかく社会事業法で民間への公費助成が実現したのにね。

1949年 GHQ「政府の私設社会事業団体に対する補助に関する件」

民間社会事業への補助金助成が禁止に。これにより財政難や不祥事などが多発し社会事業に対する社会的信用が低下してしまいます。

1950年「社会保障制度に関する勧告」

民法に規定されていた公益法人では社会福祉事業の健全性や社会的信用の点で不十分として、新しい法人の創設が提言されます。

「民間社会事業に対しても、その自主性を重んじ、特性を活かすとともに、特別法人制度の確立等によりその組織的発展を図り、公共性を高めることによって国及び地方公共団体が行う事業と一体となって活動しうるよう適当な措置を採る必要がある。」

1951年 社会福祉事業法

1951年、社会事業法が廃止されて社会福祉事業法が制定され、社会福祉法人等が規定されました。

社会福祉法人創設の背景は、

・「社会保障制度に関する勧告」が提案した、民間社会事業の「自主性を重んじ、特性を生かす」

・日本国憲法第89条で禁止されている公金支出を回避する

など、当時のGHQが大きな影響を与えています。

GHQは、社会事業に対する公的責任の明確化のため、民間社会事業への補助金支出を禁止しました。

そのため、民間の社会事業は財政難となり不祥事なども起こる事態となり、社会事業そのものへの信用が低下してしまいました。

そこで、社会福祉事業法で定めた厳格な規定に適合した団体を「社会福祉法人」として国が認可し、社会福祉事業の純粋性や公益性を維持しようとしたのです。

2000年 社会福祉法

社会福祉基礎構造改革として様々な法律が改正される中で、社会福祉事業法が社会福祉法に改められます。

社会福祉基礎構造改革は「措置制度を契約による利用制度に変える」という社会福祉サービスの供給方法を変える大きな転換点であり、多様な事業主体の参入を促すため、それまで国や地方公共団体、社会福祉法人などに限定されていたサービス提供事業者を拡大し、民間営利企業も参入できるようにしました。

社会福祉法の前身が社会福祉事業法であることを押さえておいてね。

2020年 社会福祉法改正

以下の5点が盛り込まれます。

1.地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

2.地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の推進

3.医療・介護のデータ基盤の整備の推進

4.介護人材確保及び業務効率化の取組の強化

5.社会福祉連携推進法人制度の創設

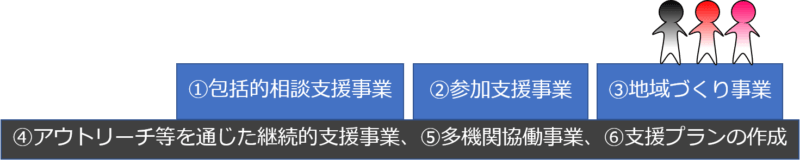

重層的支援体制整備事業

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ(ひきこもり、8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー、社会的孤立など)に対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援として重層的支援体制整備事業が規定されました。

下の図にあるように、①包括的相談支援事業、②参加支援事業、③地域づくり事業、の3つを一体的に提供します。包括的相談支援事業は、属性や世代を問わず相談支援を行います。

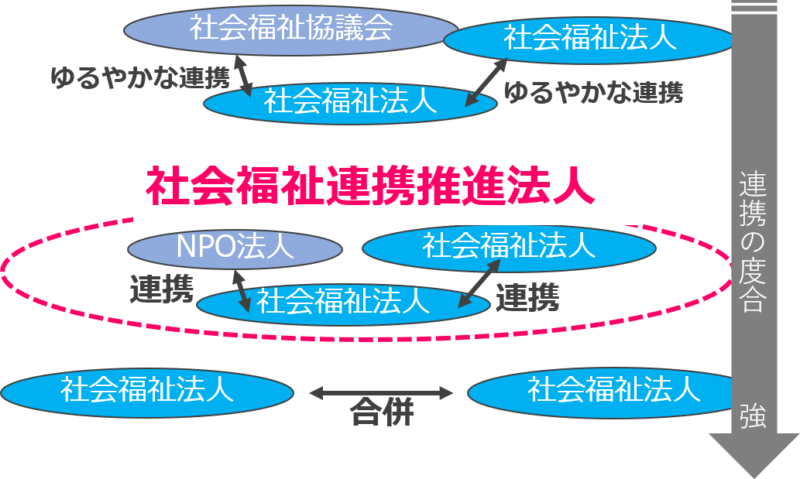

社会福祉連携推進法人

これまでの社会福祉法人等の連携では、ゆるやかな連携か合併しか形がなく、お互いの理念や就業規則の異なる法人同士の合併はハードルが高いため、その中間的な連携の形として社会福祉連携推進法人を創設しました。

社会福祉連携推進法人という一般社団法人を設立し、社会福祉法人やNPO法人などが社員となり、社員である法人同士が地域福祉の取組を共同して行ったり、災害時の協力、資金の貸付、人材確保や研修等を実施するという仕組みです。

社員としては社会福祉法人だけでなくNPO法人や株式会社等もなれますが、社会福祉法人が過半数でなければなりません。また社会福祉連携推進法人は社会福祉事業を実施することができません。

社会福祉事業

社会福祉法には社会福祉事業が規定されています。

社会福祉事業には第1種と第2種があります。

第1種社会福祉事業

社会福祉法には「第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする」と規定されています。

児童養護施設や特別養護老人ホームなど、経営破綻したので辞めますと簡単にはいかない事業がほとんどです。

共同募金だけ異色で、第一種社会福祉事業の仲間入りです。

保護施設(救護施設、更生施設など)は日本赤十字社も設置できます。

・救護施設(生活保護法)

・更生施設(生活保護法)

・乳児院(児童福祉法)

・母子生活支援施設(児童福祉法)

・児童養護施設(児童福祉法)

・障害児入所施設(児童福祉法)

・児童自立支援施設(児童福祉法)

・養護老人ホーム(老人福祉法)

・特別養護老人ホーム(老人福祉法)

・軽費老人ホーム(老人福祉法)

・障害者支援施設(障害者総合支援法)

・女性自立支援施設(困難女性支援法)

・共同募金(社会福祉法)

など

第2種社会福祉事業

第2種社会福祉事業は、通所系、居宅系、相談系の事業が多いです。

入所系は突然無くなるとその人の生活が成り立たなくなりますが、通所や居宅のサービスは、仮になくなっても他を探せば足りるので、NPO法人や株式会社でも運営できるようになっています。

・老人居宅介護等事業

・老人デイサービス事業

・障害児通所支援事業

・障害児相談支援事業

・保育所

・老人福祉センター

・老人介護支援センター

・地域活動支援センター

・身体障害者福祉センター

・児童家庭支援センター

・児童厚生施設

・放課後児童健全育成事業

・地域子育て支援拠点事業

などなど第1種より多くの事業が規定されています。

福祉人材センター

福祉人材センターは、中央福祉人材センターと都道府県福祉人材センターがあり、都道府県福祉人材センターは都道府県に1つ設置できるとされています。

社会福祉事業に関する啓発活動や福祉事業従事者の確保に関する業務を行います。

地方社会福祉審議会

社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く)を調査審議するため、都道府県、指定都市、中核市に地方社会福祉審議会が設置されます。

事業経営の準則

社会福祉法第61条には、国、地方公共団体と社会福祉事業を経営する者との関係を規定した「事業経営の準則」が規定されています。

第六十一条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。

一 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。

二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。

三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。

2 前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。

過去問

第31回 問題30

社会福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 第一種社会福祉事業の経営は、国・地方公共団体に限定されている。

2 2000年(平成12年)の社会福祉基礎構造改革の際に、社会福祉事業法の題名が改められたものである。

3 「社会福祉事業」を行わない事業者であっても社会福祉に関連する活動を行う者であれば、社会福祉法人の名称を用いることができる。

4 市町村に対して、福祉人材センターの設置を義務づけている。

5 国、地方公共団体と社会福祉事業を経営する者との関係を規定した「事業経営の準則」は、社会福祉法では削除された。

1 第一種社会福祉事業の経営は、国・地方公共団体に限定されている。

第一種社会福祉事業は、国と地方公共団体だけでなく、社会福祉法人も経営できます。

2 2000年(平成12年)の社会福祉基礎構造改革の際に、社会福祉事業法の題名が改められたものである。

そのとおりです。

1951年にできた社会福祉事業法が2000年に社会福祉法になりました。

3 「社会福祉事業」を行わない事業者であっても社会福祉に関連する活動を行う者であれば、社会福祉法人の名称を用いることができる。

社会福祉事業を行わない事業者は社会福祉法人を名乗ることはできません。

社会福祉法人の法人格の取得はかなりハードルが高く、民間の社会福祉事業の担い手として厳格に定められています。

4 市町村に対して、福祉人材センターの設置を義務づけている。

福祉人材センターは都道府県に1つ設置できますが、その設置は義務付けられてはいません。

都道府県福祉人材センターは社会福祉法に規定されており、社会福祉事業への啓発や調査研究、社会福祉事業に従事しようとする者への研修や職業紹介などを行います。

5 国、地方公共団体と社会福祉事業を経営する者との関係を規定した「事業経営の準則」は、社会福祉法では削除された。

「事業経営の準則」は現行の社会福祉法にもあります。

第30回 問題35

社会福祉法の規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 市町村は、地域福祉計画の策定において、福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。

2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力して地域福祉の推進に努めなければならない。

3 市町村社会福祉協議会は、地域福祉コーディネーターを配置しなければならない。

4 市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。

5 共同募金会は、共同募金を行うには、市町村社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額を広告しなければならない。

1 市町村は、地域福祉計画の策定において、福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。

そのような規定はなく、そもそも地域福祉計画は義務ではなく「努力義務」です。

2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力して地域福祉の推進に努めなければならない。

正しいです。

3 市町村社会福祉協議会は、地域福祉コーディネーターを配置しなければならない。

そのような規定はありません。

4 市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。

3分の2ではなく過半数です。

過半数であれば2つ以上の社会福祉協議会はできませんから。

5 共同募金会は、共同募金を行うには、市町村社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額を広告しなければならない。

共同募金会があらかじめ意見を聴くよう定められているのは、市町村社会福祉協議会ではなく、都道府県社会福祉協議会です。

第32回 問題22

社会福祉法の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1 つ選びなさい。

1 福祉サービス利用援助事業は、第一種社会福祉事業である。

2 市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。

3 市町村は、社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。

4 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。

5 共同募金は、都道府県を単位として毎年1 回実施される。

1 福祉サービス利用援助事業は、第一種社会福祉事業である。

誤りです。福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は第二種社会福祉事業です。

2 市町村は、地方社会福祉審議会を設置しなければならない。

誤りです。地方社会福祉審議会を設置しなければならないのは、都道府県、指定都市、中核市です。

3 市町村は、社会福祉事業等に従事する者の確保に関する基本指針を定めなければならない。

誤りです。基本指針を定めるのは厚生労働大臣です。

4 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定しなければならない。

誤りです。市町村地域福祉計画および都道府県地域福祉支援計画の策定は努力義務です。

5 共同募金は、都道府県を単位として毎年1 回実施される。

これが正解です。

第33回 問題22

社会福祉法で規定された福祉サービスの基本的理念に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

2 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される。

3 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。

4 地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される。

5 老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する。

1 個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

これが正解です。

2 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される。

これは障害者基本法の第一条です。

3 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する。

これは生活保護法の第一条です。

4 地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される。

これは介護保険法の第二条「地域包括ケアシステム」についての説明です。

5 老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与する。

これは国民年金法の第一条です。

第36回 問題30

次のうち、社会福祉法に設置根拠をもつものとして、正しいものを2つ選びなさい。

1 地域包括支援センター

2 母子家庭等就業・自立支援センター

3 福祉に関する事務所(福祉事務所)

4 運営適正化委員会

5 要保護児童対策地域協議会

選択肢3と4が正解です。

第36回 問題35

社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。

2 重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。

3 市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。

4 重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。

5 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。

1 重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための事業である。

これが正解です。

2 重層的支援体制整備事業は、市町村の必須事業である。

誤りです。市町村の任意事業です。

3 市町村は、重層的支援体制整備事業の実施にあたって、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業のいずれか一つを選択して、実施することができる。

誤りです。これら3つの事業を一体的に実施しなければなりません。

4 重層的支援体制整備事業のうち、包括的相談支援事業は、住宅確保要配慮者に対する居住支援を行う事業である。

誤りです。包括的相談支援事業は、属性や世代を問わず相談支援を行います。

5 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない。

誤りです。これは義務ではなく努力義務です。

第37回 問題51

事例を読んで、A市で重層的支援体制整備事業を所管するB職員(社会福祉士)の対応として、適切なものを2つ選びなさい。

〔事 例〕

就労経験のない若者やその家族から「働きたいと思っても、長年ひきこもってい

ることもあり、心身の状態に合わせて働ける場所がない」との意見が集まっていた。B は、本人達の状態に合わせた多様な就労の機会を確保することを目指して、今後の参加支援事業の実施方法について関係者と検討することとした。

1 一般就労が事業の支援目標であるため、ハローワークの求職票の探し方を学ぶプログラムを導入する。

2 参加支援事業の独自性を明確化するため、地域づくり事業や相談支援事業と切り離して取組を進める。

3 本人や家族の支援ニーズを踏まえ、社会参加に向けた取組を検討するための会議を開催する。

4 中小企業や商店街などに働きかけ、短時間就労や就労体験などの支援メニューを創出する。

5 ひきこもりに関する参加支援は、ひきこもり地域支援センターに対応を委ねる。

選択肢3と4が正解です。

次の記事

次は、民生委員と児童委員を学びます。

コメント