日本の戦前からの福祉のはじまりを追っていきます。

日本でも世界でも福祉の始まりは救貧政策からです。

イギリスでは「エリザベス救貧法」でした。

日本では「恤救規則(じゅっきゅうきそく)」が全てのはじまりです。

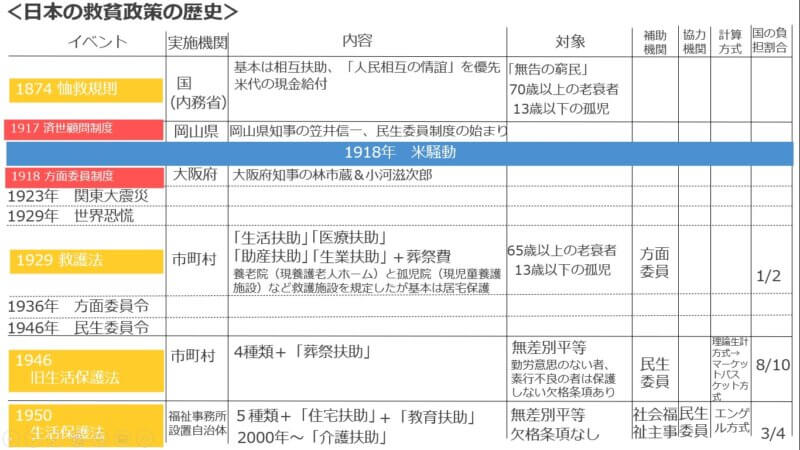

日本の救貧政策は、恤救規則→救護法→旧生活保護法→現生活保護法と流れていきます。

日本初の救貧法

1874年 恤救規則

恤救規則は日本初の統一的な救貧法でした。

このころの貧困問題は社会ではなく個人に責任があるという自己責任論が主流でした。

国として公的扶助の責任や義務はなく、「人民相互の情誼(じょうぎ)」を優先させることになっていました。

「情誼」とは思いやりとか義理のことだよ。

この制度は基本的には家族や血縁者の相互扶助を求めており、それらに頼る事の出来ない「無告の窮民」が救済の対象でした。

具体的には70歳以上の老衰者や13歳以下の子ども、障害者などで、しかも居宅にいる者に限定されたためごく少数の人しか救われず、救済内容は米代としてのわずかな現金給付のみでした。

この恤救規則では救われない人が多かったのですが、その後50年も続きます。

その間の不十分な福祉を補うように、個人や自治体単位で取り組みが行われていきました。

戦前に始まった民間の福祉活動

1887年「岡山孤児院」石井十次

岡山孤児院は、1870年にイギリスにできたバーナードホームの影響も受けて、岡山4聖人のひとり石井十次が建設した初の民間福祉施設です。

彼は岡山で医学生だったころに孤児を引き取ったことをきっかけに孤児救済活動を始め、岡山孤児院を創設しました。

「児童福祉の父」と呼ばれています。

1891年「岡山博愛会」アリス・ペティ・アダムス

アリス・ペティ・アダムス(Adams,A.)が岡山博愛会を設立したのが日本のセツルメント運動の始まりです。

彼女も岡山4聖人のひとり、結婚せず自身も質素な暮らしをしながら恵まれない子どもたちを助ける活動をしました。

肺結核や乳がんに罹患してもセツルメント運動に奔走したまさに聖人です。

自分の体のことよりも恵まれない子供たちを助けるなんてすごいよ。

1891年「滝乃川学園」石井亮一

石井亮一(いしいりょういち)が設立した滝乃川学園は、日本初の知的障害者のための施設で、今でもあります。

石井亮一は現在の日本知的障害者福祉協会の創設者でもあり、まさに知的障害者福祉の創始者です。

1899年「家庭学校」留岡幸助

留岡幸助(とめおかこうすけ)は、東京巣鴨や北海道にも家庭学校を設立し、非行少年の感化教育を行いました。

石井十次、アリスペティ・アダムスに続き岡山の人がよく出てきますが、山室軍平とともに岡山4聖人の一人です。

1900年「二葉幼稚園」野口幽香

野口幽香(のぐちゆか)は貧しい子どもたちのために東京麹町に二葉幼稚園を開設しました。

当時としては珍しい私立幼稚園で、幼児教育だけでなく貧しい子供たちの生活支援も行いました。

1916年「肢体不自由児巡回訪問」高木憲次

高木憲次(たかぎのりつぐ)は、肢体不自由児療育事業の始祖と呼ばれる人です。

公教育から見放されていた身体障害児を「肢体不自由児」と呼んで、障害児たちに教育の機会を与えて社会に有用な人材になれるようにと訴えました。

彼は東京帝国大学整形外科時代の1916~1918 年にかけて東京の小学校で「手足に不自由のある児童・成人」の実態調査を行いました。この調査によって肢体不自由者が家の中に隠されて学校に通うことができていないことがわかりました。

1947年に制定された児童福祉法に肢体不自由児施設が規定されたのは彼の功績です。

このような民間の活動が福祉を発展させていきました。

自治体独自の福祉制度

この間、1894年~1895年の日清戦争で日本は勝利し賠償金によって好景気となったことで大企業が貧困対策を行うなど個人、民間の福祉に頼っていたのです。

1904年~1905年の日露戦争では勝利したものの賠償金がなく、不景気になり、感化救済事業で防貧対策が行われました。

自治体単位では岡山や大阪で以下のような制度ができ、現在の民生委員の原型ができました。

1917年 済世顧問制度

岡山県知事の笠井信一が県独自の防貧政策として済世顧問制度を実施しました。

民生委員制度のはじまりとされています。

県下の貧困調査の結果、生活困窮者が少なからずいることがわかったので、ドイツのエルバーフェルト市で行われていた「エルバーフェルト制度」を参考にこの制度を作り、済世顧問が貧困者の相談相手となり、防貧活動を推進しました。

また岡山でてきたー。

石井十次さんが日本で初めて岡山で孤児院を作ったから、岡山県民が触発されてるのかなー。

1918年 米騒動

このように民間に頼ってきた福祉ですが、米騒動(米の価格高騰に伴う暴動事件)をキッカケに国や地方公共団体が本格的に動かなければと考え始めます。

米騒動は貧困が社会問題であると国に認識させるキッカケになったのです。

米騒動によってこれまで民間に頼ってきた福祉から大きく転換し、国が積極的に救貧から防貧政策を打ち出すようになります。

当時の原敬内閣は、公益質屋、公営浴場、公設市場、職業紹介といった制度をつくり、1922年には日本初の社会保障制度となる健康保険制度ができます。

内容を入力してください。

1918年 方面委員制度

米騒動を契機に大阪府知事の林市蔵(はやしいちぞう)は小河滋次郎(おがわしげじろう)の協力を得て方面委員制度を作りました。

小河滋次郎は1924年に「社会事業と方面委員制度」を著した人です。

方面とは小学校通学区域のことで、一方面に無報酬の方面委員15~20人を配置して貧困者の実態を調査し、個別救護を実施しました。

方面委員制度もドイツのエルバ―フェルト制度の影響を受けています。

収容保護ではなく現金給付を伴う居宅保護と市民の地域福祉活動が特徴です。

国の救貧政策

1923年 関東大震災

190万人が被災し、10万人以上が死亡あるいは行方不明になったと推定されています。

1929年 世界恐慌

このように自治体単位での防貧政策が取り組まれてきたのですが、関東大震災や世界恐慌が立て続けに発生し生活困窮者が急増、恤救規則では対応しきれず国は「救護法」を制定しました。

1929年 救護法

恤救規則制定から約50年を経て、やっと新たな法律ができました。

貧しい人たちのために全国の方面委員が活動(ソーシャルアクション)してできたのが、この救護法です。

恤救規則では「人民相互の情誼(じょうぎ)」を優先する事となっていましたが、救護法では「政府の救済義務を優先」し、はじめて国の責任における公的扶助義務が明示されました。

米騒動の教訓があったからね。

現在の生活保護法にある「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「生業扶助」が規定され、さらに葬祭費も支給されるようになりました。

恤救規則から救護法になって、国が責任をもって助けるようになったんだね。

救護法では方面委員が「補助機関」とされ、法律の運用を担いました。

大阪の方面委員制度で生まれた方面委員さんが救護法の大切な役目を担ったんだね。「補助機関」は救済するかどうかを判断する大事な役目だよ。

救済の対象も拡大され、65歳以上の老衰者、13歳以下の子どもや障害者などとなりました。

居宅救護を原則とし、救護施設として孤児院、養老院を作りました。

1929年に制定された救護法は、国の財政難などでなかなか施行されなかったんだけど、方面委員さんの尽力で1932年に施行されたんだ。実はあの一万円札の渋沢栄一もこの活動に加わっていたんだよ。

さらに、岡山や大阪で取り組まれてきた現在の民生委員制度の原型は、徐々に広まっていきます。

1936年 方面委員令

この法律によって方面委員は全国に普及しました。

つまり、地方で始まった方面委員制度を、国が積極的に広めようとし始めたんだね。

1937年 救護法改正

方面委員が市町村の救護事務の補助機関になりました。

1937年 母子保護法

救護法を補足するためにできました。

1938年 社会事業法

戦前の福祉は自治体による公的な事業や民間に頼っていましたが、社会事業法の施行によって民間の社会事業に対して公費の助成が実現します。

このころは日中戦争中で、この法律により国家による民間社会事業の監督統制が強まる事となってしまいました。

この社会事業法ができるまでは、民間の社会事業への公費助成はなかったんだ。岡山四聖人たちはたいへんだっただろうね。だからこそ聖人なんだね。

1938年 厚生省 設置

内務省救護課(軍事救護法の事務を行う)→救護課→社会課→社会局→厚生省

という歴史をたどって厚生省ができます。

現在の福祉を管轄する厚生労働省のルーツは、こんなところにあったんだね。

1941年 医療保護法、戦時災害保護法

救護法を補足するためにできました。

1946年 民生委員令

方面委員が民生委員と改称されました。

1946年 旧生活保護法

戦後の生活困窮者を救うべく制定されました。

救護法で規定されていた4種類の扶助に「葬祭扶助」を加えた5種類が規定されています。

対象は無差別平等とされましたが、勤労意欲のない者や素行不良な者は除外する欠格条項がありました。

この点が現在の生活保護法と大きくことなる点です。

救護法から旧生活保護法に変わって、全ての人が対象になったけど、怠け者は除外されたんだね。

旧生活保護法では民生委員が「補助機関」となり、法の運用を担っています。

1947年 児童福祉法

福祉三法の1つ、児童福祉法は戦後に孤児たちを救うためにできました。

この法律で民生委員が児童委員を兼ねることになりました。

現在でも民生委員は児童委員を兼ねることになってるね。

1948年 民生委員法

2000年にはこの民生委員法の改正により、民生委員が名誉職から地域福祉推進の担い手になりました。

1950年 生活保護法

現在の生活保護法の原型です。

旧生活保護法の5種類の扶助に「住宅扶助」「教育扶助」を加えて7種類になりました。

この法律によって民生委員は「補助機関」から「協力機関」となりました。

「補助機関」は生活保護の支給を決めたりする権限があるけど、「協力機関」にはないよ。補助というと権限がなさそうだけど、大きな権限があるよ。

民生委員に変わって補助機関になったのは「社会福祉主事」です。

現生活保護法では民生委員さんは単なる協力機関になってしまって、代わりに保護するかどうかを決める補助機関になったのは社会福祉主事さんなんだね。福祉事務所にいるケースワーカーさんのことだよ。

救護法のときの助産扶助は、現在では出産扶助になっているね。

まとめ

このように戦前からの日本の福祉は個人の慈善活動と民生委員の普及に伴って発展してきたのです。

恤救規則では不十分だった救貧政策は、石井十次やアダムスらによる民間の慈善活動に支えられながら、民生委員の原型が岡山県の済世顧問制度や大阪府の方面委員制度からはじまり、方面委員が全国に普及していきました。

救護法~旧生活保護法では方面委員や民生委員が「補助機関」という大きな権限をもち、現生活保護法では民生委員が「協力機関」になり、代わりに社会福祉主事が「補助機関」になったこと、この流れを覚えましょう。

国は約50年もの間「恤救規則」で対応しますが、米騒動をキッカケに「国がしっかり貧困対策をしなければ」と認識が変わります。

恤救規則では「基本的に相互扶助で」としていたのが、救護法を制定して「政府の救済義務」を優先したのです。

1874年恤救規則→1929救護法→1946旧生活保護法→1950生活保護法と救済範囲が拡大され手厚くなっていき、各種扶助も拡大されていきます。

8種類の扶助の内容は、「生活保護制度」で取り上げるのでご心配なく。

| 扶助 | 1929 救護法 |

1946 旧生活保護法 |

1950 生活保護法 |

|---|---|---|---|

| 生活扶助 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 医療扶助 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 助産扶助 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 生業扶助 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 葬祭扶助 | 葬祭費 | 〇 | 〇 |

| 住宅扶助 | 〇 | ||

| 教育扶助 | 〇 | ||

| 介護扶助 | 〇(2000年~) |

過去問

第28回 問題139

現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 恤救規則(1874年(明治7年))は、高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。

2 救護法(1929年(昭和4年))は、救護を目的とする施設への収容を原則とした。

3 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産扶助の3種類であった。

4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。

5 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、不服申立ての制度を規定していた。

1 恤救規則(1874年(明治7年)は、高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。

間違いです。70歳以上の就労不能者です。

2 救護法(1929年(昭和4年))は、救護を目的とする施設への収容を原則とした。

間違いです。救護法では居宅保護が原則でした。

3 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産扶助の3種類であった。

間違いです。救護法では、生活扶助、医療扶助、生業扶助、助産扶助の4種類でした。

4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。

これが正解です。

5 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、不服申立ての制度を規定していた。

間違いです。旧生活保護法では不服申立て制度は規定されていません。

第30回 問題31

民生委員制度に収斂されることになる戦前の方面委員等の仕組み(以下、「方面委員制度」という。)に関する次の記述のうち、正しいものを選びなさい。

1 「方面委員制度」はイギリスの慈善組織協会(COS)よりも早く始まっていた。

2 「方面委員制度」は、方面委員令によって創設された。

3 「方面委員制度」は、恤救規則を実施するための補助機関とされた。

4 岡山県済世顧問制度に続き、大阪府で方面委員制度が設置された。

5 大阪府の方面委員制度は、河上肇を中心に立案された。

1 「方面委員制度」はイギリスの慈善組織協会(COS)よりも早く始まっていた。

イギリスの慈善組織協会COSは別記事に書いていますが、COSも方面委員制度と似たような家庭訪問(友愛訪問)をして地域福祉を推進するような制度です。

イギリスの貧困政策の歴史は日本よりはるかに早く、日本の恤救規則と同じころにできています

恤救規則は1874(鼻血)年、方面委員制度は1900年代ですから方面委員制度の方がはるかに遅いです。

2 「方面委員制度」は、方面委員令によって創設された。

方面委員制度の原型は岡山県で始まった済世顧問制度や大阪府で始まった方面委員制度でしたね。

3 「方面委員制度」は、恤救規則を実施するための補助機関とされた。

恤救規則は日本で最初の頼りにならない規則です。

方面委員が補助機関とされたのは、恤救規則に続く「救護法」です。

4 岡山県済世顧問制度に続き、大阪府で方面委員制度が設置された。

そのとおり、正解です。

5 大阪府の方面委員制度は、河上肇を中心に立案された。

間違いです。

大阪府知事の林市蔵と小河滋次郎によって立案されたのです。河上肇(かわかみはじめ)は経済学者で、貧乏物語の著者です。

第30回 問題24

次のうち、日本の社会福祉制度に関する歴史の記述として、正しいものを1つ選びなさい。

1 恤救規則(1874年(明治7年))は、政府の救済義務を優先した。

2 行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は、救護法の制定によって廃止された。

3 感化法の制定(1900年(明治33年))を機に、内務省に社会局が新設された。

4 救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には、孤児院、養老院が含まれる。

5 児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は、母子保護法の制定を受けて制定された。

1 恤救規則(1874年(明治7年))は、政府の救済義務を優先した。

違います。相互扶助を優先したのですね。

2 行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は、救護法の制定によって廃止された。

行旅病人及行旅死亡人取扱法は廃止されていません。現在でもあります。

3 感化法の制定(1900年(明治33年))を機に、内務省に社会局が新設された。

内務省に社会局が設置されたのは1920年です。1938年に厚生省となります。

内務省救護課(軍事救護法の事務を行う)→救護課→社会課→社会局→厚生省と変わっていきます。

4 救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には、孤児院、養老院が含まれる。

そのとおりでしたね。これが正解です。

5 児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は、母子保護法の制定を受けて制定された。

母子保護法は1937年に救護法を補足するためにできたのです。

第35回 問題25

近代日本において活躍した福祉の先駆者に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 石井十次は岡山孤児院を設立した。

2 山室軍平は家庭学校を設立した。

3 留岡幸助は救世軍日本支部を設立した。

4 野口幽香は滝乃川学園を設立した。

5 石井亮一は二葉幼稚園を設立した。

1 石井十次は岡山孤児院を設立した。

これが正解です。

2 山室軍平は家庭学校を設立した。

家庭学校は留岡幸助です。

3 留岡幸助は救世軍日本支部を設立した。

救世軍日本支部は山室軍平です。

4 野口幽香は滝乃川学園を設立した。

滝乃川学園は石井亮一です。

5 石井亮一は二葉幼稚園を設立した。

二葉幼稚園は野口幽香です。

次の記事

次は、「日本の社会保障制度」の全体像を見ていきます。

コメント

救護法の説明の中で

表と過去問では「養老院」

本文中では「養護院」とあります。これは同じものでしょうか?

ご指摘ありがとうございますm(_ _)m

養護院ではなく「養老院」が正しいです。

訂正させていただきました。