福祉計画は覚えにくいですが、地域福祉関係、高齢関係、障害関係、児童関係、健康・医療関係、その他とまとめて、それぞれの計画の関係性を学んでいけば記憶に残ります。

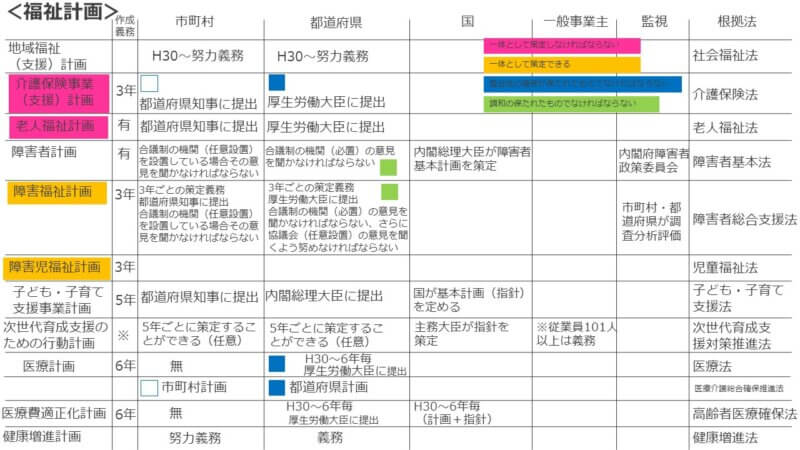

下の表に全てまとまっていますので、表が全てです。

計画はそれぞれ「市町村」「都道府県」「国」が策定するのですが、計画によって国や市町村に策定義務がなかったり、義務ではなく努力義務だったりと様々です。

表の上から順番に見ていきましょう。

地域福祉関係

地域福祉(支援)計画

地域福祉計画は策定義務がなく「努力義務」なのに国家試験によく出題されます。2000年の社会福祉法制定時には任意作成だったのが、2018年度に社会福祉法が改正され努力義務になり、少しずつその重要性が高まってきているからです。

市町村が策定するのは市町村地域福祉計画、都道府県が策定するのは都道府県地域福祉支援計画です。

都道府県の計画には「支援」が付くよ。

この計画には国が定める基準や上位計画がありません。

市町村や都道府県が地域に根差した計画を策定するようになっています。

地域福祉活動計画

地域福祉活動計画は、地域福祉の推進に取り組むための実践的な計画として、社会福祉協議会が策定する行動計画です。私の住む京都市の社会福祉協議会の地域福祉活動計画は下の写真のようなものです。

社会福祉協議会という民間の社会福祉法人が策定する行動計画で、根拠法もなく、策定義務もありません。

地域福祉計画は社会福祉法を根拠法とし、都道府県や市町村が策定する計画なので混同しないよう注意だよ。

高齢関係

介護保険事業(支援)計画&老人福祉計画

介護保険法で規定される介護保険事業(支援)計画、そして老人福祉法で規定される老人福祉計画、高齢者関係の計画がこの2つです。都道府県が策定するのは介護保険事業支援計画、市町村が策定するのは介護保険事業計画です。

高齢者福祉は、介護保険法と老人福祉法の二本立てだったね。

重要なことは、たくさんある計画の中でこの2つだけ「一体として策定しなければならない」とされていることです。

介護保険法と老人福祉法に規定されているサービスは、例えば特別養護老人ホームなど被っているものが多いので当然一体として策定されないとつじつまが合わなくなります。

そして、3年毎に策定義務があることも覚えておいてください。

これは他の計画との関連性で再度下に出てきます。

計画を完成・変更したら市町村は都道府県に、都道府県は厚生労働大臣に提出しなければなりません。

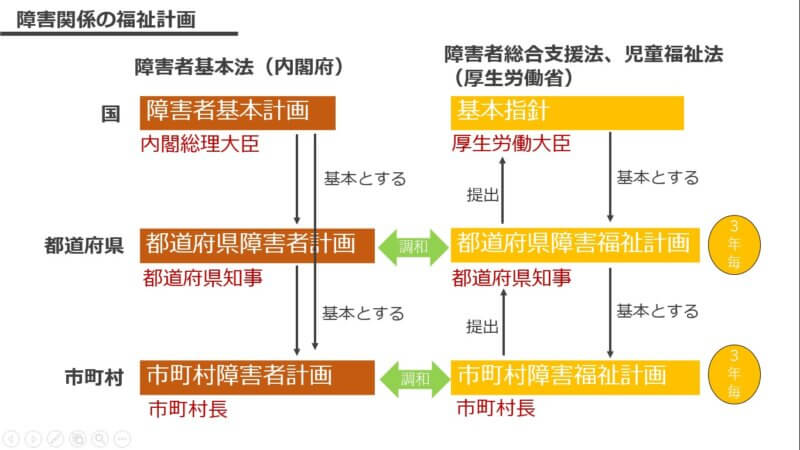

障害関係

障害者計画

障害者基本法を根拠法として市町村と都道府県は障害者計画を定めなければなりません。

さらにこの計画は内閣総理大臣が障害者基本計画を策定します。厚生労働大臣ではありません。

障害者基本法は内閣府が所管していて、後に出てくる障害福祉計画は厚生労働省の所管だよ。障害者基本法は、福祉だけでなく、教育、経済、行政、農業などなど分野が多岐にわたるので内閣府が所管しているんだね。

国の上位計画である「障害者基本計画」をもとに都道府県と市町村は「障害者計画」を策定します。

計画を策定するときは、合議制の機関の意見を聞かなければなりません。

合議制の機関は、市町村は任意設置ですが都道府県は必置です。

障害福祉計画&障害児福祉計画

障害者総合支援法に基づく障害福祉計画、児童福祉法に基づく障害児福祉計画、これらは「一体として策定することができる」とされています。

一体でなくてもかまいません。

介護保険事業計画と同じように3年毎に策定しなければなりません。

そして、計画を完成・変更したら市町村は都道府県に、都道府県は厚生労働大臣(障害児福祉計画は内閣総理大臣)に提出しなければなりません。

障害福祉計画については先ほどの障害者計画と同じように合議制の機関を設置している場合には(都道府県は必置)その意見を聞かなければなりません。

さらに都道府県は協議会(任意設置)を設置している場合には、協議会の意見も聞かなければなりません。

協議会というのは「自立支援協議会」のことだね。こども家庭庁ができて児童福祉法を所管するようになったけど、こども家庭庁は内閣府の外局だからトップは内閣総理大臣なの。だから提出先も内閣総理大臣ね。

ここまで障害福祉関係の計画が3つ出てきたのでまとめます。

| 障害者計画 | 障害福祉計画 | 障害児福祉計画 | |

|---|---|---|---|

| 所管 | 内閣府 | 厚生労働省 | こども家庭庁 |

| 根拠法 | 障害者基本法 | 障害者総合支援法 | 児童福祉法 |

| 策定義務 | 国(内閣総理大臣) 都道府県 市町村 |

都道府県 |

都道府県 市町村 (3年毎) |

〇年ごとに作成というルールは、介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画、医療計画、医療費適正化計画については法律に明記されているけど、障害福祉計画、障害児福祉計画は法律には規定されてなくて、「3年ごとを基本」としつつも、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定が可能とされているよ。

児童関係

子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援法の管轄は内閣府ですから、内閣総理大臣が基本指針を定めて、それに基づいて都道府県、市町村は子ども・子育て支援事業計画を策定します。

子ども・子育て支援法の管轄は厚生労働省ではないよ。内閣府だよ。少子化対策は国全体の問題だからだね。

この計画は5年毎に策定し、市町村は都道府県に、都道府県は内閣総理大臣に提出しなければなりません。

子ども子育て支援法第61条には、子ども子育て支援事業計画に定めるべき内容が規定されています。

・特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数

・教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

・子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

・子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

市町村は子ども子育て支援事業計画の策定に当たっては審議会その他の合議制の会議を置くよう努め、設置している場合はその意見を聞かなければなりません。

次世代育成支援のための行動計画

単に「行動計画」と呼ばれたりします。

行動計画には以下の2種類あります。

特定事業主行動計画:国および地方公共団体の機関が策定

行動計画で特筆すべき点は、従業員101人以上をかかえる一般事業主に策定義務があるということです。

これは全計画の中で唯一なので出題されやすいです。

一般事業主行動計画には以下の内容を盛り込まなければなりません。

市町村行動計画や都道府県行動計画は「策定することができる」となっており義務ではありません。

内閣総理大臣の定める基本指針に即して5年ごとに策定します。

子どもの貧困対策計画

子どもの貧困対策推進法に基づいて、政府は子どもの貧困対策に関する大綱を定めなければなりません。

都道府県は大綱を勘案して「都道府県子どもの貧困対策計画」を定めるよう努めます。

こども計画

2023年から「こども基本法」が施行され、「こども計画」の策定が都道府県と市町村の努力義務となりました。

こども計画の策定は、都道府県と市町村の努力義務であることを覚えておいてね。

それから「こども・若者計画」や「子どもの貧困対策計画」等と一体のものとして策定できるという点も重要。

医療・健康関係

医療計画

ここからは医療健康関係の計画です。

まずは医療法に基づく医療計画ですが、これは市町村や国は作成せず、都道府県のみ策定義務があります。

さらに医療計画は6年毎に作成しなければならないのですが、記憶に残りやすいようになぜ6年かということについて下で書いています。

医療計画を策定・変更したときは、厚生労働大臣に提出しなければなりません。

医療計画は都道府県が策定するものだから厚生労働大臣に提出するよ。

市町村が都道府県を飛び越えて厚生労働大臣に提出することはないからね。

市町村計画&都道府県計画

市町村:策定できる

都道府県:策定できる

国:厚生労働大臣が総合確保方針を定める

医療介護総合確保推進法に基づいて市町村計画と都道府県計画というものがあります。

これは策定義務はありませんが他計画と関連付けて後からでてきます。

医療費適正化計画

医療費適正化計画は高齢者医療確保法に基づいて、都道府県および国が6年毎に策定することになっています。

2018年度までは5年毎の策定でしたが、以降6年毎の策定義務となっています。

これはおそらく医療計画が2018年度から6年毎の策定になったのに合わせたんだと思うよ。国は医療費適正化計画に加えて医療費適正化指針を策定し、それに基づいて都道府県は医療費適正化計画を策定し、厚生労働大臣に提出するよ。

健康増進計画

市町村:努力義務

都道府県:義務

国:厚生労働大臣が基本指針を定める

第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(都道府県健康増進計画)を定めるものとする。2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(市町村健康増進計画)を定めるよう努めるものとする。

各計画間の関係

上でも書いたように各計画間で「一体として策定しなければならない」などの縛りがありますのでまとめます。

・「障害福祉計画」と「障害児福祉計画」は一体として策定できる

・「市町村介護保険事業計画」と「市町村計画」は整合性の確保が保たれたものでなければならない

・「都道府県介護保険事業支援計画」と「都道府県計画」と「医療計画」は整合性の確保が保たれたものでなければならない

この「整合性の確保」が求められる計画について、医療計画は市町村には策定義務がないので2つの計画の整合性で良いのですが、都道府県には3つの計画の整合性が必要です。

都道府県計画:策定期間の定めなし

医療計画:6年毎(2018年度から)

介護保険事業支援計画の策定が2018年で医療計画の策定年と重なったことから、その年以降医療計画の策定を5年毎から6年毎にすることで、6年後に策定年が再び重なります。

医療介護総合確保推進法に基づく都道府県計画は何年毎でもよいので、これら3計画の策定年が重なるように医療計画を6年毎に変更したわけです。

すると次の策定は2024年になります。

2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療や介護などの社会保障費の増大が懸念される「2025年問題」が待っています。

その前年に策定年を設定したのです。

その他の計画や指針など

以下は余裕があれば覚えてください。

自殺対策計画

2016年の自殺対策基本法の改正によって、自殺対策計画は都道府県と市町村に策定が義務化されました。このころは年間の自殺者が3万人を超えていました。

アルコール健康障害対策推進計画

アルコール健康障害対策基本法に基づいて政府が基本計画を策定し、都道府県にはアルコール健康障害対策推進計画の策定の努力義務が課せられています。

自立促進計画

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づいて、厚生労働大臣は基本指針を定めます。

都道府県と市及び福祉事務所設置の町村はこの基本指針に即して自立促進計画を策定します。

まとめ

| 計画 | 市町村 | 都道府県 | 国 | 一般事業主 | 根拠法 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 地域福祉 | 地域福祉(支援)計画 | 努力義務 | 努力義務 | – | – | 社会福祉法 |

| 地域福祉活動計画 | 社会福祉協議会が任意で策定 | – | – | 無し | ||

| 高齢 | 介護保険事業(支援)計画 | 3年毎の義務 | 3年毎の義務 | 基本指針(厚生労働大臣) | – | 介護保険法 |

| 老人福祉計画 | 義務 | 義務 | – | – | 老人福祉法 | |

| 障害 | 障害者計画 | 義務 | 義務 | 障害者基本計画(内閣総理大臣) | – | 障害者基本法 |

| 障害福祉計画 | 3年毎の義務 | 3年毎の義務 | 基本指針(厚生労働大臣) | – | 障害者総合支援法 | |

| 障害児福祉計画 | 3年毎の義務 | 3年毎の義務 | 基本指針(内閣総理大臣) | – | 児童福祉法 | |

| 児童 | 子ども・子育て支援事業計画 | 5年毎の義務 | 5年毎の義務 | 基本指針(内閣総理大臣) | – | 子ども・子育て支援法 |

| 次世代育成支援のための行動計画 | 5年毎の任意 | 5年毎の任意 | 主務大臣が指針策定 | 従業員101人以上は義務 | 次世代育成支援対策推進法 | |

| こども計画 | 努力義務 | 努力義務 | こども大綱(政府) | – | こども基本法 | |

| 健康・医療 | 医療計画 | – | 6年毎の義務 | 基本方針(厚生労働大臣) | – | 医療法 |

| 市町村・都道府県計画 | 任意 | 任意 | 総合確保方針(厚生労働大臣) | – | 医療介護総合確保推進法 | |

| 医療費適正化計画 | – | 6年毎の義務 | 計画と方針(厚生労働大臣) | – | 高齢者医療確保法 | |

| 健康増進計画 | 努力義務 | 義務 | 基本方針(厚生労働大臣) | – | 健康増進法 | |

| アルコール健康障害対策推進計画 | – | 努力義務 | 基本計画(政府) | – | アルコール健康障害対策基本法 | |

| その他 | 自殺対策計画 | 義務 | 義務 | 自殺総合対策大綱(政府) | – | 自殺対策基本法 |

| 自立促進計画 | – | 努力義務 | 基本方針(内閣総理大臣) | – | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | |

| 基本計画 | 努力義務 | 義務 | 基本方針 (内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣) | – | DV防止法 | |

※青色アンダーラインは「一体として策定しなければならない」

※黄色アンダーラインは「一体として策定できる」

※赤色アンダーラインは「整合性の確保が保たれたものでなければならない」

〇年ごとに作成というルールは、介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画、医療計画、医療費適正化計画、については法律に明記されているけど、障害福祉計画、障害児福祉計画は法律には規定されてなくて、「3年ごとを基本」としつつも、都道府県及び市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定が可能とされているよ。

過去問

第29回 問題47

福祉計画等の策定に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、一体のものとして策定されなければならない。

2 市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 市町村は、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち、いずれか一つを策定すればよい。

4 市町村子ども・子育て支援事業計画は、都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。

5 都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画との整合性の確保が保たれたものでなければならない。

1 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、一体のものとして策定されなければならない。

間違いです。

・一体として策定できるのは「市町村障害福祉計画と市町村障害児福祉計画」

・一体として策定しなければならないのは「市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画」のみ

超重要な上記2点を確実に覚えておいてください。

2 市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは、厚生労働大臣に提出しなければならない。

市町村が策定した計画を都道府県に提出することはあっても、都道府県を飛び越えて厚生労働大臣に提出することはありません。

3 市町村は、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち、いずれか一つを策定すればよい。

両方策定しなければなりませんし、しかも一体のものとして策定しなければなりません。

4 市町村子ども・子育て支援事業計画は、都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。

子ども子育て支援事業計画は内閣府の管轄で、内閣総理大臣が基本指針を定めます。

5 都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画との整合性の確保が保たれたものでなければならない。

これが正しいです。

整合性の確保が保たれたものでなければならないのは「都道府県介護保険事業支援計画」と「都道府県計画」と「医療計画」です。

第25回 問題48

各種福祉計画策定に際して、相互の連携に関する各福祉法の規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 市町村地域福祉計画は、地方自治法の定める基本構想に即して策定されなければならない。

2 市町村地域福祉計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。

3 市町村老人福祉計画は、市町村介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。

4 母子家庭及び寡婦自立促進計画は、次世代育成支援対策推進法に定める市町村行動計画と一体のものとして策定されなければならない。

5 都道府県介護保険事業支援計画は、医療法に規定される医療計画と一体のものとして策定されなければならない。

1 市町村地域福祉計画は、地方自治法の定める基本構想に即して策定されなければならない。

間違いです。地域福祉計画は義務ではなく努力義務です。

2 市町村地域福祉計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。

一体のものとして策定されなければならないのは、老人福祉計画と介護保険事業計画のみです。

3 市町村老人福祉計画は、市町村介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。

これが正解です。

4 母子家庭及び寡婦自立促進計画は、次世代育成支援対策推進法に定める市町村行動計画と一体のものとして策定されなければならない。

違います。

5 都道府県介護保険事業支援計画は、医療法に規定される医療計画と一体のものとして策定されなければならない。

違います。

第29回 問題48

介護保険事業支援計画の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定める。

2 各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める。

3 各年度の地域包括支援センターの整備量を定める。

4 各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う。

5 居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行う。

1 各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定める。

これが正解です。

介護保険事業支援計画は都道府県が策定する計画です(介護保険事業計画は市町村が策定します)。なので、入所関係の内容が盛り込まれます。つまり、「支援」がつくのが都道府県、つかないのが市町村の計画です。入所系は都道府県の計画、通所系は市町村の計画に盛り込まれます。

2 各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める。

通所系サービスの利用定員などは都道府県の計画に定めません。

3 各年度の地域包括支援センターの整備量を定める。

地域包括支援センターの所管は市町村と考えていいでしょう。なので、都道府県の計画に盛り込まれるはずはありません。

4 各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う。

市町村の実施する地域支援事業が、都道府県の計画に盛り込まれるはずがありません。

5 居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行う。

居宅関係も都道府県の計画には盛り込まれません。

第30回 問題47

次の福祉計画のうち、現行法上の計画期間が5年を1期とするものを1つ選びなさい。

1 市町村介護保険事業計画

2 市町村老人福祉計画

3 市町村障害福祉計画

4 市町村子ども・子育て支援事業計画

5 市町村地域福祉計画

選択肢4が正解です。

5年を1期とする計画はこれしかありません。

第29回 問題41

福祉計画等における圏域に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 市町村は、地域福祉計画において、福祉圏域を定めることとされている。

2 市町村は、障害福祉計画において、障害保健福祉圏域を定めることとされている。

3 市町村は、次世代育成支援行動計画において、教育・保育提供区域を定めることとされている。

4 市町村は、二次医療圏において、特殊な医療が提供できる体制を構築することとされている。

5 市町村は、介護保険事業計画において、日常生活圏域を定めることとされている。

1 市町村は、地域福祉計画において、福祉圏域を定めることとされている。

そんな規定はありませんし、そもそも地域福祉計画の策定は努力義務であって義務ではありません。

2 市町村は、障害福祉計画において、障害保健福祉圏域を定めることとされている。

そんな規定はありません。

3 市町村は、次世代育成支援行動計画において、教育・保育提供区域を定めることとされている。

これも違います。

4 市町村は、二次医療圏において、特殊な医療が提供できる体制を構築することとされている。

これも間違いです。一次医療圏がほぼ市町村単位なので、それより広い二次医療圏には市町村の権限が及びません。

5 市町村は、介護保険事業計画において、日常生活圏域を定めることとされている。

これが正解です。

日常生活圏域とは地域住民が日常生活を営んでいる地域であり、介護保険事業計画に定められます。

第30回 問題46

次の記述のうち、厚生労働大臣の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。

2 都道府県が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定める。

3 障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならない。

4 市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定める。

5 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定める。

1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。

正しいです。

2 都道府県が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定める。

「従うべき基準」ではなく「参酌すべき標準 」です。

従うべき基準としてしまうと、必ず従わなければなりませんが、「参酌すべき標準 」ですので、拘束力は甘いです。

3 障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならない。

障害者基本法は内閣府所管で、障害者基本計画を作成するのは内閣総理大臣です。

4 市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定める。

地域福祉計画には国による上位計画がありません。市町村が地域独自の計画を定められるように、国による基準は示されていません。

5 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定める。

子ども子育て支援法は内閣府所管ですので内閣総理大臣が指針を定めます。

子ども子育て関連3法は内閣府所管です。

第31回 問題45

福祉計画の策定に際して、相互の計画を一体のものとして作成することが法律で規定されているものを1つ選びなさい。

1 市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画

2 市町村障害福祉計画と市町村障害者計画

3 市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画

4 市町村子ども・子育て支援事業計画と「教育振興基本計画」

5 都道府県介護保険事業支援計画と都道府県地域福祉支援計画

(注)「教育振興基本計画」とは、教育基本法第17条第2項の規定により市町村が定める「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」のことである。

選択肢3が正解です。

またでてきましたね。

第31回 問題47

法律に基づく、福祉計画に定めるべき事項に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 都道府県介護保険事業支援計画では、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを基に、市町村の介護保険料を定める。

2 都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める。

3 市町村障害者計画では、各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める。

4 市町村障害児福祉計画では、指定障害児入所施設等における入所児支援の質の向上のための事項を定める。

5 市町村地域福祉計画では、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項を定める。

1 都道府県介護保険事業支援計画では、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを基に、市町村の介護保険料を定める。

「介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み」は市町村介護保険事業計画で定めます。

第一号保険料はこの見込み量に基づいて算定した介護給付に要する費用の予想額などに照らし市町村が条例で定めます。

2 都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める。

これが正解です。

都道府県の計画で入所定員を定めます。

3 市町村障害者計画では、各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込みを定める。

市町村障害者計画ではなく障害福祉計画で定めます。

4 市町村障害児福祉計画では、指定障害児入所施設等における入所児支援の質の向上のための事項を定める。

この内容は都道府県障害児福祉計画で定めるよう努めるものです。

5 市町村地域福祉計画では、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項を定める。

この内容は市町村ではなく都道府県地域福祉支援計画で定めます。

これらの過去問で見えてきたと思いますが、市町村は通所系サービス、都道府県は入所系や研修、資質向上などなどですね。

第32回 問題45

次の計画のうち、定めたとき、又は変更したときに内閣総理大臣に提出しなければならないものを1つ選びなさい。

1 都道府県介護保険事業支援計画

2 都道府県における子どもの貧困対策についての計画

3 都道府県障害福祉計画

4 都道府県老人福祉計画

5 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画

内閣総理大臣に提出するということは「都道府県」の計画です。

市町村が都道府県を飛び越えて内閣総理大臣に提出することはありません。

この中で内閣府が管轄なのは「子ども・子育て支援法」に規定されている「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」ですので選択肢5が正解です。

第35回 問題47

次のうち、法律で市町村に策定が義務づけられている福祉に関連する計画として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者居住安定確保計画

2 健康増進法に基づく市町村健康増進計画

3 自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画

4 再犯の防止等の推進に関する法律に基づく地方再犯防止推進計画

5 成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画

選択肢3が正解です。

第35回 問題48

次のうち、法律に基づき、福祉計画で定める事項として、正しいものを1つ選びなさい。

1 都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量

2 都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数

3 市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

4 市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

5 市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

選択肢4が正解です。

1 都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量

誤りです。地域支援事業は市町村事業なので都道府県の計画には盛り込まれません。

市町村の介護保険事業計画で定められます。

2 都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数

誤りです。障害者計画は障害者基本法という理念法に基づく計画なので、障害福祉計画とは違い障害福祉サービスの必要数などは盛り込まれません。詳しくは内閣府のホームページ「市町村障害者計画策定指針」を参照してください。障害者支援施設の必要入所定員総数は都道府県障害福祉計画で定められます。

3 市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

誤りです。人材の確保などは市町村ではなく都道府県の計画で定められます。

4 市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

これが正解です。

5 市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

誤りです。施設整備や連携などは市町村ではなく都道府県の計画で定められます。

第36回 問題140

次の記述のうち、次世代育成支援対策推進法に関して、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 少子化に対処するための施策を総合的に推進するために、すべての児童が医療を無償で受けることができる社会の実現を目的としている。

2 都道府県及び市町村には、10年を1期とする次世代育成支援のための地域における行動計画を策定することが義務づけられている。

3 政府には、少子化に対処するための施策を指針として、総合的かつ長期的な労働力確保のための施策の大綱を策定することが義務づけられている。

4 常時雇用する労働者の数が100名を超える事業主(国及び地方公共団体は除く)は、一般事業主行動計画を策定しなければならない。

5 都道府県を基盤とした一元的な保育の給付について規定されている。

選択肢4が正解です。

次の記事

次は社会福祉協議会です。

いたるところにある社会福祉協議会って何をしているの?って思いませんか。

公的機関のような民間のような・・・。

その正体を暴きます。

コメント

いつもありがとうございます。

健康増進計画について質問させて頂きます。

都道府県も策定は努力義務でしょうか?

学校では策定義務と習いました。

ネットで探しましたが、

はっきり書かれていないようで…

ご教示頂けたら嬉しいです。

ご指摘いただきありがとうございます。

おっしゃるとおり、都道府県健康増進計画は「義務」です。

健康増進法 第八条

「都道府県は、基本方針を勘案して都道府県健康増進計画を定めるものとする。」とされています。

訂正させていただきました。

誠にありがとうございました!

カリスマ社会福祉士

いつもお世話になっております。

申し訳ありませんが青の部分が読めません。

文字をご教示ただけたら助かります。

よろしくお願いいたします。

「青の部分」とは最初の一覧表のことでしょうか。

であれば、次のように書かれています。

「整合性の確保が保たれたものでなければならない」

確かに見にくいですね。

スミマセンm(_ _)m

いえ

大変ありがたいです。

ご返信いただきありがとうございます。

確認なのですが、

赤色→一体として策定しなければならない

黄色→一体とさて策定できる

青色→整合性の確保が保たれたものでなければならない

緑色→調和の保たれたものでなければならない

でしょうか?

ありがとうございます。

はい、そうです。

ただし、緑色の「調和の保たれたものでなければならない」は他にも沢山あって書ききれません。

赤、黄、青は確実に覚えておいてください。

いつもご返信ありがとうございます。

このページの過去問の真上の表ですが、未完成の状態になっているようですので、補完していただけたら幸いです。

ありがとうございます。

実は、あれが完成形です。

空欄になっているのは、法律に規定がないためです。

よろしくお願いいたしますm(__)m